管理体系方法汇总(自用)

汇总常见管理体系方法,大家一起充电进步。

Part1:MM方法论(Market-Management Methodology)

MM方法论(市场管理方法论) 是华为从IBM引入的一套科学市场规划与战略执行体系,核心目标是帮助企业系统化分析市场、制定战略并高效落地。它源于IBM的BLM(Business Leadership Model)模型,但华为结合自身业务特性进行了优化,成为其产品管理(IPD)、市场营销(MTL)和战略决策的关键方法论之一。

1. MM的核心逻辑

MM方法论的流程可分为五大阶段,形成一个从市场洞察到执行落地的闭环:

(1)市场洞察(Market Understanding)

目的:

识别市场趋势、客户痛点和竞争格局。

关键工具:

PESTEL分析(宏观环境:政治、经济、社会、技术等);

波特五力模型(行业竞争分析);

客户细分与需求分析(如KANO模型)。

(2)市场细分与目标选择(Market Segmentation & Targeting)

方法:

STP模型(Segmentation, Targeting, Positioning);

RFM模型(客户价值分析);

$APPEALS模型(华为需求分析模型)。

输出:

明确目标市场(Target Market)和价值主张。

(3)制定业务策略(Business Strategy)

战略方向:

增长战略(Ansoff矩阵:市场渗透/开发、产品延伸/多元化);

竞争战略(成本领先、差异化、集中化)。

战略举措:

“3C”战略(Customer客户、Competition竞争、Company自身);

“关键成功因素(CSF)” 和 “核心竞争力” 分析。

(4)业务计划与执行(Business Planning & Execution)

关键任务:

OKR/KPI目标拆解;

RACI矩阵(职责分工);

甘特图/WBS(工作分解结构);

资源匹配(人力、预算、技术等)。

(5)绩效评估与迭代(Performance Review & Optimization)

监控指标(如财务指标、客户满意度、市场份额);

PDCA循环(Plan-Do-Check-Action)持续优化。

2. MM在华为的实践

MM是华为IPD(集成产品开发)和MTL(市场到线索)的关键输入,典型应用包括:

新产品市场机会评估(如5G、云计算);

全球市场进入策略(如欧洲vs.非洲市场不同打法);

竞争分析(如应对爱立信、诺基亚的竞争策略);

华为的MM方法论强调 “从市场中来,到市场中去”,避免“闭门造车”,确保战略与市场需求高度匹配。

3. MM与其他管理模型对比

4. MM的局限性

依赖数据和市场洞察质量(错误分析可能导致战略失误);

执行层易陷入“过度流程化”(华为内部曾批评某些团队“为了MM而MM”);

动态市场适应性不足(需结合敏捷方法,如快速试错)。

5. MM的价值总结

科学决策:减少“拍脑袋”,用数据和模型驱动战略。

市场导向:避免技术团队“自嗨”,确保产品符合市场需求。

战略与执行衔接:从洞察到落地,形成闭环管理。

华为通过MM方法论,在全球市场成功实现 “方向大致正确,组织充满活力”,值得企业管理者借鉴。

Part2:IPD方法论(Integrated Product Development)

IPD(集成产品开发)是华为从IBM引入的一套系统化、结构化的产品开发管理方法论,核心目标是提升产品开发效率、降低失败率、确保市场需求与技术实现精准匹配。广泛应用于华为的硬件、软件及服务类产品的全生命周期管理,并成为华为产品竞争力的重要保障。

1. IPD的核心逻辑

IPD的核心逻辑可总结为 “市场导向、跨团队协作、结构化流程”。

市场驱动(Market-Driven):产品开发必须基于真实市场需求,而非“技术自嗨”。

跨职能团队(CFT, Cross-Functional Team):打破“部门墙”,让市场、研发、供应链、财务等团队深度协作。

阶段评审(Phase-Gate):设置关键决策点(DCP, Decision Checkpoint),避免资源浪费。

2. IPD的核心流程

IPD将产品开发分为以下6个阶段,每个阶段有明确的输入、输出和评审机制。

关键决策点:

CDCP(Concept DCP):概念阶段决策,确定是否立项。

PDCP(Plan DCP):批准详细开发计划与资源投入。

ADCP(Availability DCP):产品上市前最终评审。

3. IPD的核心支撑要素

IPD的成功依赖四大关键机制:

(1)跨部门团队(PDT,Product Development Team)

由研发、市场、制造、采购、财务等代表组成,避免各自为政;

PDT经理对产品全生命周期负责,类似“迷你CEO”。

(2)结构化流程(Phase-Gate)

每个阶段必须完成标准交付件(如需求文档、测试报告),否则无法进入下一阶段。

(3)需求管理(OR,Offering Requirements)

使用$APPEALS模型(8大需求维度)精准捕获客户需求。

(4)技术复用(CBB,Common Building Block)

标准化模块复用(如芯片、软件组件),减少重复开发,提升效率。

4. IPD在华为的实践

5G基站开发:通过IPD流程,华为将5G产品研发周期缩短30%,并确保全球市场适配性。

麒麟芯片:IPD的“技术复用”策略帮助海思半导体快速迭代(如NPU模块复用至多代芯片)。

鸿蒙OS:分布式架构设计受益于IPD的跨团队协作模式。

5. IPD与其他方法论对比

6. IPD的问题与对策

问题:

流程过重,小型项目可能“杀鸡用牛刀”;

跨部门协作成本高(需强力的PMO支持)。

对策:

轻量化IPD:针对中小项目简化流程;

数字化工具:用PLM(产品生命周期管理)系统提升协作效率。

7. IPD的价值总结

降低失败风险:通过阶段评审避免“盲目投入”。

提升效率:通过标准化流程减少重复劳动(如CBB技术复用)。

市场适配性:确保产品从诞生就对准客户真实需求。

IPD不仅是华为产品成功的“方法论基石”,也是中国企业从“经验驱动”转向“系统化创新”的典范。

Part3:RDPM框架(Research & Development Portfolio Management)

RDPM(研发组合管理框架)是一套用于战略性规划、筛选和优化研发项目组合的管理方法论,广泛应用于高科技企业、医药、制造业等领域。其核心目标是通过科学的资源分配和优先级排序,确保研发投入产出最大化,同时平衡短期收益与长期技术储备。

1. RDPM的核心逻辑

企业研发资源(资金、人才、时间)有限,RDPM通过 “战略性选择+动态调整” 解决以下问题:

如何从海量研发提案中选出最优项目?

如何平衡高风险探索性研究和短期商业化项目?

如何根据市场变化动态调整研发方向?

2. RDPM的核心模块

(1)战略对齐(Strategic Alignment)

目标:

确保研发项目与企业战略一致(如华为“云计算战略”对应RDPM中的云原生技术项目)。

方法:

通过战略分解树将公司目标拆解为技术路径;

使用技术路线图(TRM)明确研发优先级。

(2)组合优化(Portfolio Optimization)

评估维度:

商业价值(市场潜力、ROI);

技术可行性(成熟度、专利壁垒);

资源需求(成本、团队能力);

风险等级(技术风险、市场风险)。

工具:

气泡图(Bubble Chart):可视化项目价值与风险(例如:X轴=收益,Y轴=风险,大小=资源投入);

打分卡(Scoring Model):定量评估项目优先级。

(3)动态治理(Dynamic Governance)

阶段评审:定期(如季度)根据技术进展和市场变化调整项目组合。

资源再分配:终止低效项目,追加高潜力项目资源(类似风投的“追加投资”机制)。

3. RDPM的典型应用场景

(1)高科技企业(如华为、苹果)

问题:

如何平衡5G通信基础研究与智能手机短期创新?

RDPM方案:

战略对齐:将研发预算按 “70%现有产品迭代+20%相邻创新+10%突破性技术” 分配;

组合优化:用气泡图对比项目,砍掉落后制程芯片研发,集中资源到3nm工艺。

(2)医药行业(如辉瑞、恒瑞)

问题:

如何管理新药研发的高失败率?

RDPM方案:

动态治理:对临床试验阶段项目每6个月评审,终止无效管线,将资源转向靶向抗癌药。

(3)汽车行业(如特斯拉、比亚迪)

问题:

同时布局纯电平台、自动驾驶、钠离子电池,如何避免资源分散?

RDPM方案:

组合优化:自动驾驶(L4)因技术高风险降为“观察项目”,钠离子电池因供应链成熟升为“核心项目”。

4. RDPM在华为的实践

华为通过RDPM实现 “多管线研发”与“资源聚焦” 的平衡。

5G研发:2010年就将5G列为战略项目,持续投入,即使4G尚未商业化。

海思芯片:通过RDPM动态调整资源,在手机SOC(麒麟)与基站芯片(天罡)间分配产能。

鸿蒙OS:早期作为“备胎项目”获得基础研发资源,美国制裁后快速升为最高优先级。

5. RDPM与相关方法论对比

关键区别:

IPD关注“如何做好一个项目”,RDPM 关注“该做哪些项目”;

BLM回答“是否进入新能源汽车市场”,RDPM回答“研发预算该分多少给电池和自动驾驶”。

6. RDPM的问题与对策

(1)数据驱动决策有难度

问题:

研发项目前期数据不足(如量子计算商业潜力难以量化)。

对策:

引入专家德尔菲法弥补数据缺失;

设置技术预研专项资金,允许高风险探索。

(2)资源争夺异引发内耗

问题:

各部门为争夺研发预算“政治化”项目评估。

对策:

成立独立的RDPM办公室(类似华为2012实验室的评审委员会);

采用透明化打分卡,量化评估标准。

(3)动态调整阻力大

问题:

团队因“沉没成本”拒绝终止失败项目。

对策:

建立“快速失败”文化,奖励主动叫停(如谷歌X实验室的“屠戮日”);

设置项目生命周期阈值(例如:连续2次评审不达标则强制关闭)。

7. RDPM的价值总结

战略聚焦:避免研发资源分散,确保“力出一孔”。

风险可控:通过组合管理对冲技术不确定性。

敏捷响应:动态调整适应市场变化(如疫情催生的远程办公技术优先级提升)。

对于研发密集型企业,RDPM是连接战略、创新与执行的关键纽带。

Part4:矩阵结构(Matrix Structure)

矩阵结构是一种混合型组织架构,在传统职能型(如研发、市场)或事业部型(如产品线)基础上,增加横向项目管理维度,形成交叉管理的“网格”模式。其核心目的是兼顾专业化分工与跨部门协作,适用于多项目并行、资源需要灵活调配的企业(如华为、 Boeing等)。

1. 矩阵结构的核心逻辑

(1)双线汇报关系

垂直轴(职能线):向部门主管汇报专业能力发展(如工程师向技术总监汇报)。

水平轴(项目线):向项目经理汇报任务执行(如同一工程师参与某一产品开发项目)。

(2)动态资源调配

员工可能同时属于多个项目组,根据需求灵活调整投入时间。

示例:华为的5G基站研发工程师,既归无线产品线管理,又临时支持某国定制化项目。

(3)权责平衡挑战

优点:打破部门墙,提升协作效率。

缺点:易引发双重领导矛盾(职能经理与项目经理的优先级冲突)。

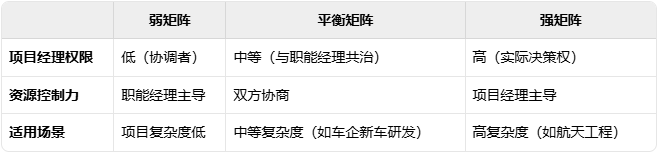

2. 矩阵结构的三种类型

示例:

弱矩阵:大学科研项目(教授主导,行政部分辅助);

平衡矩阵:丰田的车型开发(工程部与项目组共同决策);

强矩阵:NASA的航天任务(项目经理对预算和进度绝对控制)。

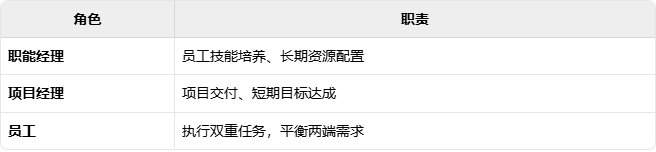

3. 矩阵结构的运作机制

(1)角色分工

(2)关键流程

资源争夺:项目经理与职能经理通过资源规划会议协商人力分配。

冲突解决:高管层充当“仲裁者”(如华为的PMO办公室)。

绩效评估:双向考核(项目结果+职能能力提升)。

4. 矩阵结构的实践案例

(1)成功案例:华为的“铁三角”矩阵

结构:客户经理(销售)、产品经理(研发)、交付经理(供应链)组成项目组。

效果:实现前端需求与后端执行的无缝对接,支撑华为全球170+国家业务。

(2)失败案例:索尼的“部门割据”

问题:2000年代矩阵结构下,娱乐部门(音乐/电影)与硬件部门(相机/手机)拒绝协作,错过智能手机浪潮。

根源:缺乏高层强力协调,矩阵沦为形式。

5. 矩阵结构与其他组织结构对比

6. 矩阵结构的问题与对策

(1)优势

灵活性:快速响应多项目需求(如手机厂商同时开发3款机型)。

资源共享:避免重复配置(如芯片设计团队支持多个产品线)。

人才复合成长:员工接触多领域任务,培养“T型能力”。

(2)劣势

管理复杂度高:需频繁协调,沟通成本上升(微软曾因矩阵结构导致决策缓慢)。

员工压力大:多重KPI可能导致burnout(如特斯拉的“暴君式”项目推进)。

权责模糊:责任推诿风险(如产品失败时,研发与市场互相指责)。

(3)对策

明确权责边界:通过RACI矩阵定义谁负责、谁批准、咨询谁、告知谁。

强化协作工具:使用数字化平台(如华为的内部社区“心声”)透明化项目进展。

文化适配:建立 “项目优先”文化(如亚马逊的“两个披萨团队”原则)。

高管支持:设立项目管理办公室(PMO)统筹资源冲突(如波音的飞机研发委员会)。

7. 矩阵结构的价值总结

不是万能药:适合多任务、高协作需求的场景,但需要强大的管理能力支撑。

进化趋势:数字化时代,矩阵结构正与敏捷组织、平台型架构融合(如阿里“大中台小前台”)。

对于企业而言,关键在于根据战略目标动态调整结构,而非机械套用模型。

422

422

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?