【HarmonyOS】一步解决弹框集成-快速弹框QuickDialog使用详解

一、集成的应用背景介绍

最近比较忙,除了工作节奏调整,有重点项目需要跟。业务时间,也因为参加了25年创新大赛,我们网友,组成了鸿蒙超新星研发团队,经过两个月的人员加入和磨合,现已分为三个元服务小组,两个应用小组,正式参加了比赛。

团队多来自全国各地的校园开发者,例如上海交大的博士同学。当然为保证项目贴近行业技术前沿,也邀请了来自大厂的开发者加入,帮忙进行项目框架的搭建和前沿鸿蒙技术的调研。

1、小组介绍:

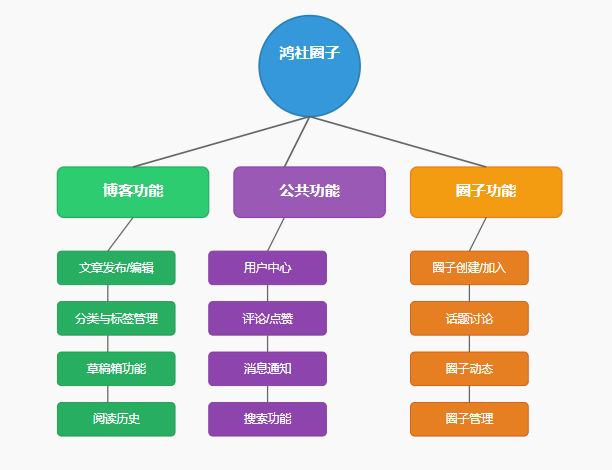

其中BONNET小组负责开发的应用,《鸿社圈子》。作为主攻校园平台的鸿蒙学习资源与社群应用。

应用采用分层架构设计,主要分为表现层、业务逻辑层和数据层。采用模块化设计,将博客、圈子和公共功能拆分为独立模块,通过接口实现模块间通信:

应用拥有基础的博客功能,作为承接学习资源主要形式,文章的平台呈现。

应用中较为亮点的是,拥有类似朋友圈一样发言效果的圈子广场功能,不同于朋友圈,所有用户都可在广场中发言。

为了控制发言频率,在接入AI安全审核的基础上,我们通过将发言与成长体系的金币进行绑定,N个金币发言一次,而金币又通过签到、发文章、评论等社区行为获得X。

2、项目地址:

旨在让更多的学生开发者参与到鸿蒙开发,我们决定将项目开源,作为开源鸿蒙项目让大家了解项目细节,互相学习和进步,我们的应用地址如下:

3、团队开发代码规范参考:

因为是多人项目开发,所以针对鸿蒙团队开发的代码规范,我们沟通总结后,梳理了内部的代码规范文档如下:

该规范文章,主要梳理和规避了常见的一些前端转鸿蒙的书写习惯问题,和应用开发书写代码的行业共识等。

二、为何要用到QuickDialog?

介绍完应用背景,接下来就是本篇文章的主角:QuickDialog。

在了解QuickDialog之前,我们需要了解目前鸿蒙里的弹框方案有哪些?

答案是:OpenCustomDialog、CustomDialog与DialogHub三种。

1、官方迭代过程为:

CustomDialog 作为基础版本,依赖 UI 层的 CustomDialogController 实现弹框控制,存在强耦合局限。

OpenCustomDialog 通过 ComponentContent 节点将弹框实例托管于上下文,突破 UI 层依赖,支持纯逻辑调用。

DialogHub 基于 ArkUI 浮层机制,通过 OverlayManager 实现弹框节点的动态增删,彻底实现 UI 与逻辑解耦,支持生命周期全管控。

迭代过程表明,弹框的调用越来越便捷,与UI解耦,最终达到在纯逻辑中使用自定义弹出,弹框内容更新和生命周期可控,写法简洁。

弹框最重要的场景,自定义View与UI解耦的解决方案,目前共有三种方式,使用浮层(DialogHub底层原理),使用OpenCustomDialog,使用subWindow。模板代码太多,使用起来也不方便。

但是这些弹框方案局限性在于,仅支持单次弹出与关闭,无法暂存弹窗堆栈状态,难以管理弹窗模态与层级互斥关系,限制了自定义自由度。

此时QuickDialog就应运而生了。

三、QuickDialog详解

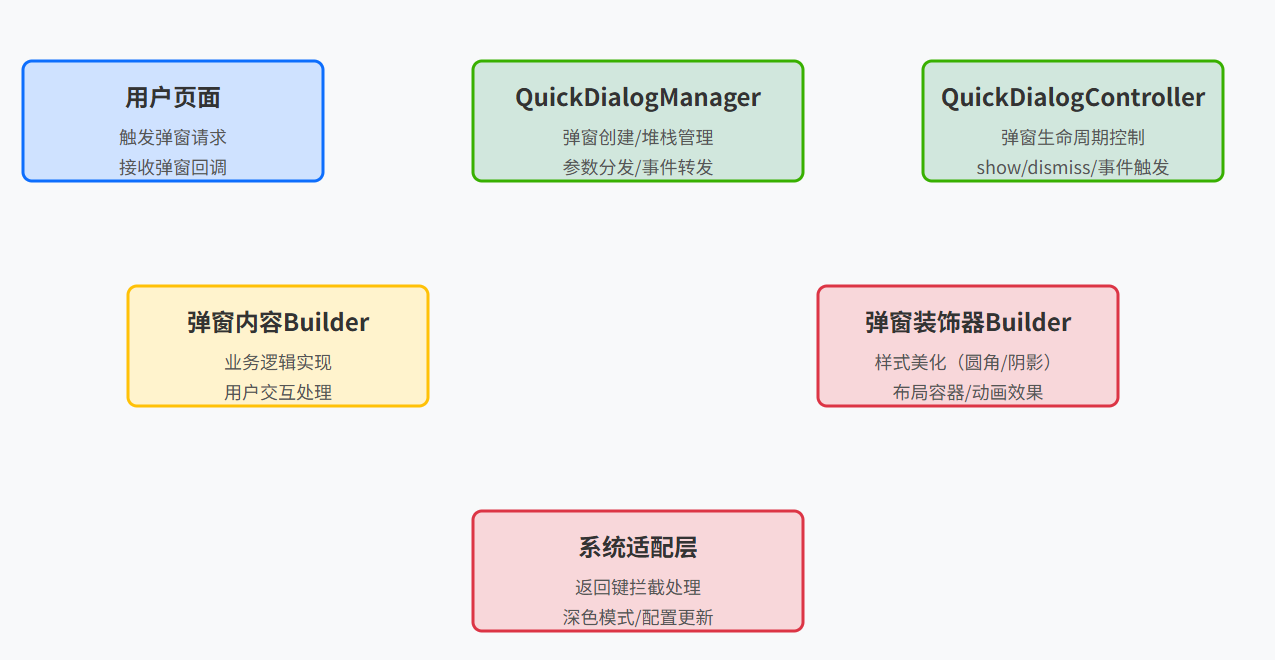

通过下载阅读QuickDialog的源码,我们梳理了其核心模块设计:1、QuickDialogManager全局管理器

作为全局管理器,静态属性与方法实现全局弹窗状态管理的工具类。其核心职责是按页面维度管理弹窗控制器(QuickDialogController),实现弹窗与页面的绑定、缓存、销毁及系统事件适配,解决传统弹窗跨页面状态混乱的问题。

通过 currentNaviDestinationId 和 dialogControllerMap 按页面 ID 隔离弹窗,避免不同页面弹窗状态混乱,解决传统弹窗跨页面生命周期失控问题。

采用静态类而非单例,通过静态属性维护全局状态,简化调用链路(无需实例化即可使用),降低接入成本。

弹窗控制器缓存与页面导航绑定逻辑通过静态方法暴露,无需修改业务页面结构,仅需在路由拦截中注入适配代码,符合 “非侵入式” 设计理念。

基于 HashSet 存储弹窗控制器,dismissLastShowingDialog() 可按显示状态优先关闭最新弹窗,间接实现堆栈式层级管理。

2、QuickDialogBuilder内容与装饰器

在 QuickDialogManager 中,装饰器与内容的关联通过 decoratorCreateContentNodeController 方法实现,这是装饰器嵌入内容的 “桥梁”。

弹窗构建器(QuickDialogBuilder)在配置时,会将内容参数(with 方法配置)和内容 Builder 封装到 QuickDialogDecoratorParams 中,传递给装饰器。

QuickDialogManager.decoratorCreateContentNodeController(decoratorParams) 获取内容节点控制器,再通过 NodeContainer 组件将内容嵌入装饰器的样式容器中。

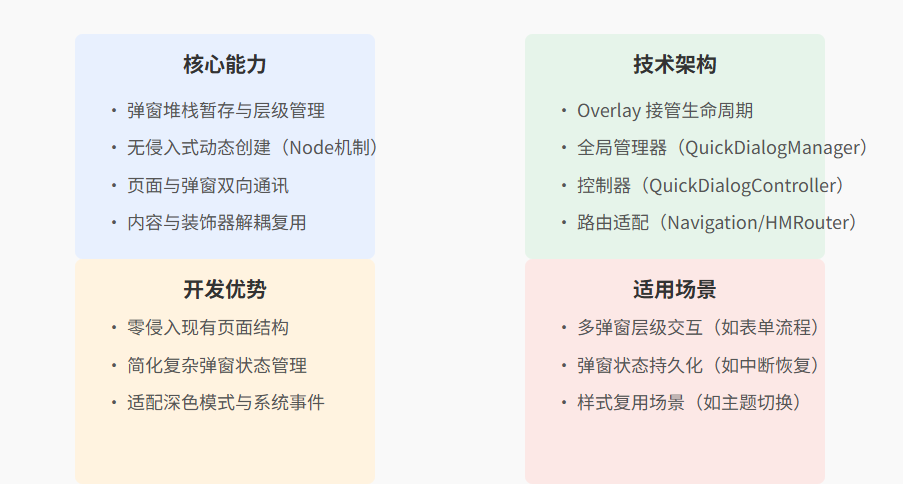

3、技术特点总结:

基于 Overlay 技术栈实现弹窗悬浮显示,脱离页面生命周期限制。

通过 Node 机制动态创建弹窗节点,避免侵入业务页面结构。

路由适配层针对原生 Navigation 和 HMRouter 方案分别提供拦截器与生命周期监听器,确保弹窗状态与页面导航同步。

4、接入方式:

通过 ohpm 安装组件:ohpm install quickdialog:

在 AppAbilityStage 中配置深色模式适配,重写 onConfigurationUpdate 方法触发弹窗样式刷新。

5、使用步骤:

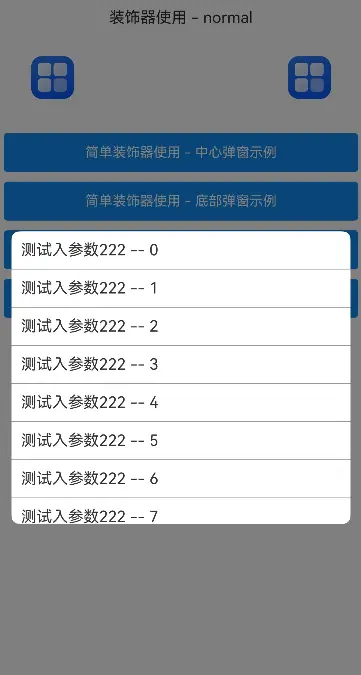

基于 Builder 模式构建弹窗,通过 with() 传递内容参数,decorateWith() 配置装饰器样式,onEvent() 绑定交互事件,最终调用 show() 显示弹窗。示例代码如下:

弹窗内容通过 @ComponentV2 声明组件,装饰器需包含 NodeContainer 嵌入内容节点。在 QuickDialog 框架中,弹窗控件 wrapperBuilder与弹窗装饰器 wrapperBuilder是实现 “内容与样式分离” 核心设计的两个关键概念,分别对应弹窗的 “业务内容层” 和 “样式装饰层”。

前者用于构建弹窗的核心业务内容,即用户实际交互的主体部分(如表单、列表、文本信息、操作按钮等)。

后者用于构建弹窗的通用样式容器,即包裹内容的装饰性结构(如边框、背景、标题栏、关闭按钮、阴影、动画等)。

示例如下:

针对原生 Navigation 方案,在 PageStack 拦截器与 NavDestination 中配置返回键处理。

HMRouter 方案需添加全局生命周期监听器 QuickDialogHMLifecycle,确保弹窗随页面导航正确显隐。

四、应用QuickDialog集成与其他弹框方案数据对比

| 对比维度 | QuickDialog | CustomDialog(@CustomDialog) | OpenCustomDialog(promptAction) | DialogHub(第三方典型方案) |

|---|---|---|---|---|

| 核心能力 | 支持弹窗堆栈暂存、层级管理 | 基础弹窗功能,无堆栈管理 | 基础自定义弹窗,单次生命周期 | 支持基础层级管理,无状态暂存 |

| 侵入性 | 无侵入(动态创建,不修改页面结构) | 高侵入(需在页面内定义组件) | 中侵入(需绑定页面上下文) | 中侵入(需集成框架API到页面) |

| 层级管理 | 页面绑定式层级控制,规则清晰 | 依赖页面层级,多弹窗易冲突 | 全局层级,无页面绑定,易混乱 | 全局堆栈,无页面隔离,易跨页干扰 |

| 状态暂存能力 | 支持弹窗状态堆栈暂存,可中断恢复 | 无状态暂存,关闭后状态丢失 | 无状态暂存,关闭后销毁 | 部分支持状态缓存,但无堆栈恢复 |

| 双向通讯能力 | 支持弹窗与页面双向数据交互 | 需手动实现回调,通讯链路繁琐 | 仅支持简单结果返回,通讯能力有限 | 支持基础通讯,扩展需自定义 |

| 复用性 | 内容与装饰器解耦,支持跨场景复用 | 样式与内容强耦合,复用需重复开发 | 样式固定,复用性低 | 支持组件复用,但样式扩展受限 |

| 系统适配性 | 支持路由拦截(Navigation/HMRouter)、深色模式自动适配 | 需手动适配系统配置,无路由联动 | 无系统配置适配能力,需手动处理 | 部分适配路由,深色模式需额外开发 |

| 性能表现 | 轻量设计,页面级缓存释放,低内存占用 | 随页面渲染,多弹窗易导致页面卡顿 | 全局实例,长期使用易内存泄漏 | 堆栈管理冗余,高并发下性能下降 |

| 开发效率 | 链式调用+Builder模式,开发效率提升40%+ | 需手动管理生命周期,代码冗余 | 配置繁琐,复杂场景需大量定制 | 需学习框架API,上手成本中等 |

从应用集成后的数据对比来看,QuickDialog在核心能力上实现了对传统弹窗方案的全面升级。

相比CustomDialog的高侵入性和功能局限、OpenCustomDialog的单次生命周期限制,以及DialogHub的层级管理不足,QuickDialog通过“无侵入动态创建”“页面级堆栈暂存”“内容与装饰器解耦”三大核心设计,解决了复杂弹窗场景中的层级混乱、状态丢失、复用困难等痛点。

其在系统适配性(路由联动、深色模式)和开发效率上的优势,使其更适合鸿蒙应用中多弹窗交互、状态持久化、高复用性的复杂场景,能显著降低开发维护成本并提升用户体验。

五、源码示例

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?