根据janus的ICE流程抓包记录rfc5245 ICE标准中的一些流程

1、reflex及relay候选地址收集(rfc5245-4.1.1.2)

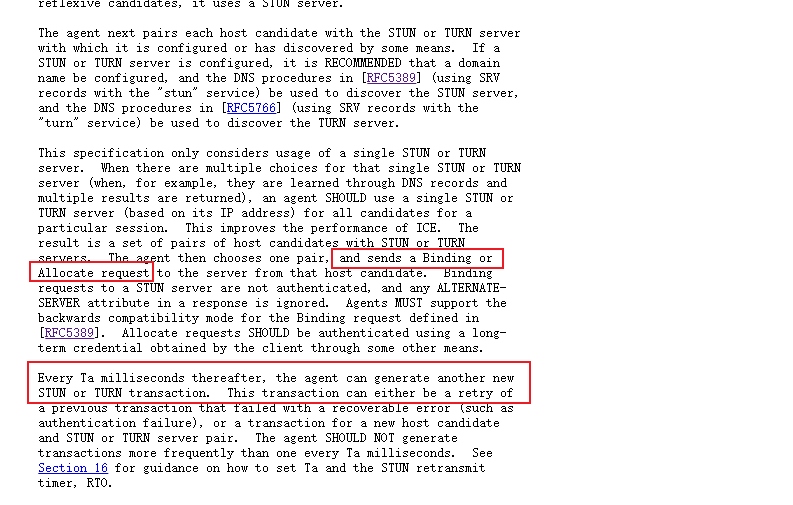

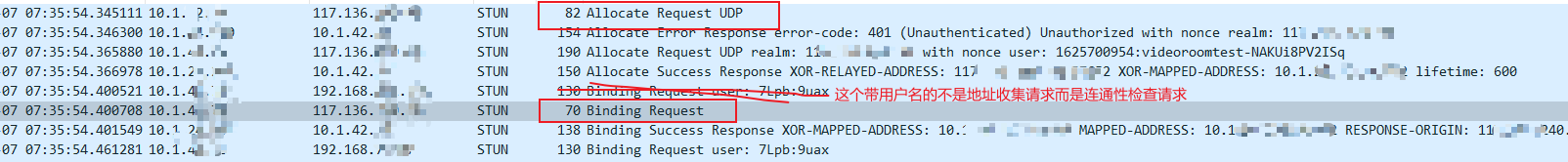

agent通过不带验证信息的Binding请求(stun协议)或Allocate请求(必须得有鉴权)[turn协议]获取server reflexive或relay地址。agent可能会按照一定的时间间隔发起新的stun或turn请求,比如500ms,这个请求可能是上次请求的重试也可能是新的host候选地址对。

抓包

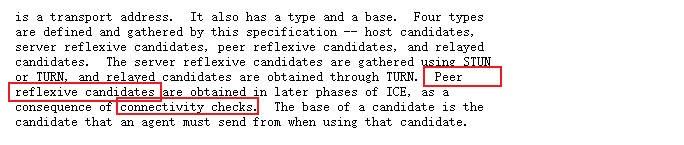

2、peer reflexive地址获取

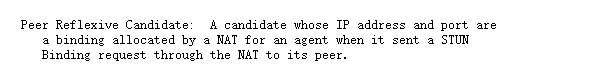

该地址的获取和其它地址都不同,它是agent通过nat网关发送stun binding请求到它的对端时,agent端的nat给分配的ip及端口。是在连通性检查过程中获得的。(rfc5245-4.1.1)

本文详细解读了Janus ICE流程中reflex/relay候选地址收集、peerreflexive地址获取、连通性检查、Binding Indication保活机制和Triggered Check的实战应用,以及rfc5245标准中的关键技术点。

本文详细解读了Janus ICE流程中reflex/relay候选地址收集、peerreflexive地址获取、连通性检查、Binding Indication保活机制和Triggered Check的实战应用,以及rfc5245标准中的关键技术点。

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

577

577