💡亲爱的技术伙伴们:

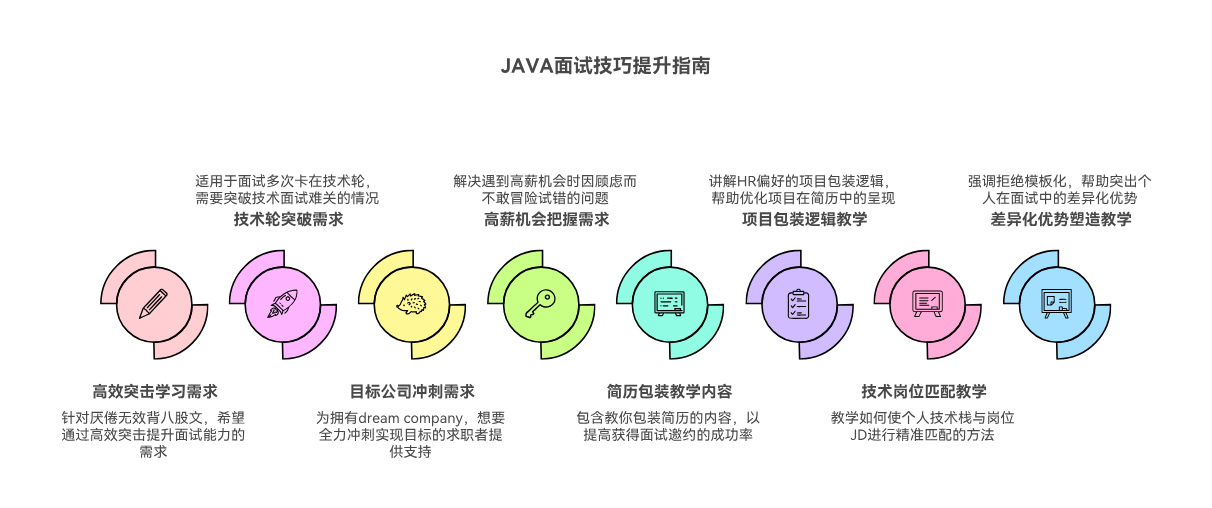

你是否正被这些问题困扰——

- ✔️ 投递无数简历却鲜有回音?

- ✔️ 技术实力过硬却屡次折戟终面?

- ✔️ 向往大厂却摸不透考核标准?

我打磨的《 Java高级开发岗面试急救包》正式上线!

- ✨ 学完后可以直接立即以此经验找到更好的工作

- ✨ 从全方面地掌握高级开发面试遇到的各种疑难问题

- ✨ 能写出有竞争力的简历,通过模拟面试提升面试者的面试水平

- ✨ 对自己的知识盲点进行一次系统扫盲

🎯 特别适合:

- 📙急需跳槽的在校生、毕业生、Java初学者、Java初级开发、Java中级开发、Java高级开发

- 📙非科班转行需要建立面试自信的开发者

- 📙想系统性梳理知识体系的职场新人

课程链接:https://edu.youkuaiyun.com/course/detail/40731课程介绍如下:

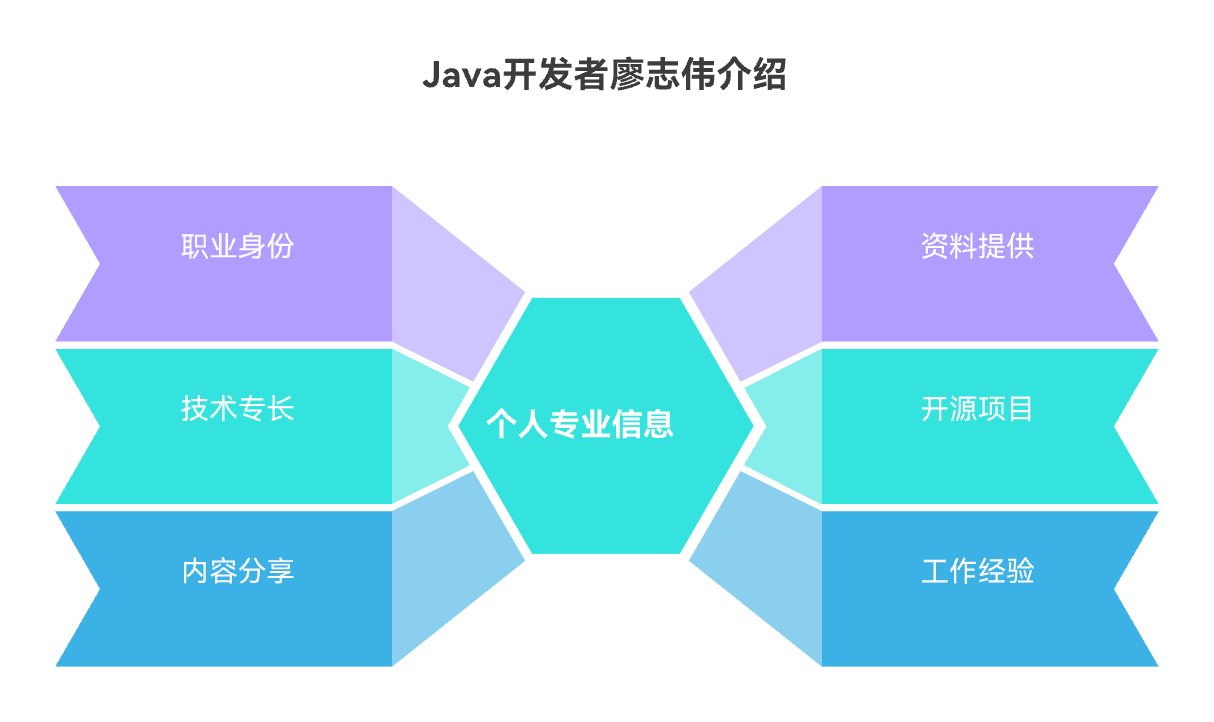

📕我是廖志伟,一名Java开发工程师、《Java项目实战——深入理解大型互联网企业通用技术》(基础篇)、(进阶篇)、(架构篇)、《解密程序员的思维密码——沟通、演讲、思考的实践》作者、清华大学出版社签约作家、Java领域优质创作者、优快云博客专家、阿里云专家博主、51CTO专家博主、产品软文专业写手、技术文章评审老师、技术类问卷调查设计师、幕后大佬社区创始人、开源项目贡献者。

🍊 JNI:概述

在当今的软件开发领域,Java作为一种广泛使用的编程语言,以其跨平台性和强大的库支持而备受青睐。然而,在某些特定场景下,Java的局限性也日益凸显。例如,当需要与本地库或硬件设备进行交互时,Java的纯虚拟机特性就变得力不从心。这时,JNI(Java Native Interface)应运而生,它为Java程序提供了与本地代码交互的桥梁。

JNI的出现,源于对Java语言在特定领域应用局限性的反思。在图形处理、高性能计算、嵌入式系统等领域,Java的运行效率往往无法满足需求。JNI允许Java程序调用本地库,从而实现与本地代码的交互,极大地扩展了Java的应用范围。JNI的核心作用在于,它允许Java程序在运行时动态加载和调用本地库,实现Java与C/C++等本地语言的混合编程。

JNI的发展历史可以追溯到1997年,当时Sun Microsystems公司为了解决Java在特定领域的性能瓶颈,推出了JNI。随着Java语言的不断发展和应用场景的扩大,JNI也在不断地完善和更新。如今,JNI已经成为Java生态系统的重要组成部分,为Java开发者提供了强大的本地化支持。

JNI的应用场景十分广泛。在游戏开发领域,JNI可以用于优化图形渲染和物理计算;在嵌入式系统开发中,JNI可以用于与硬件设备进行交互;在金融领域,JNI可以用于实现高性能的交易系统。JNI的应用不仅限于这些领域,几乎任何需要高性能计算或与本地库交互的场景,都可以利用JNI来实现。

接下来,我们将深入探讨JNI的定义与作用,回顾JNI的发展历史,并分析JNI在实际应用中的场景。通过这些内容,读者将能够全面了解JNI的原理、应用和发展趋势,为在实际项目中运用JNI打下坚实的基础。JNI作为Java与本地代码交互的桥梁,其重要性和实用性不言而喻。在接下来的内容中,我们将逐步揭开JNI的神秘面纱,帮助读者更好地理解和掌握这一技术。

JNI:定义与作用

JNI,全称为Java Native Interface,是Java平台提供的一种允许Java代码调用本地库(如C/C++库)的接口。JNI的出现,使得Java程序能够与本地代码进行交互,从而实现跨平台开发。

定义

JNI定义了一套规范,它允许Java程序调用非Java代码。具体来说,JNI定义了Java虚拟机(JVM)与本地代码之间的交互方式。通过JNI,Java程序可以调用本地库,访问本地资源,实现跨平台开发。

作用

JNI在Java开发中扮演着重要的角色,以下是JNI的主要作用:

-

跨平台开发:JNI使得Java程序可以调用本地库,从而实现跨平台开发。开发者可以使用C/C++编写本地代码,然后在Java程序中调用这些本地代码,实现跨平台功能。

-

性能优化:JNI允许Java程序调用本地代码,这些本地代码通常是用C/C++编写的,执行效率更高。通过JNI,Java程序可以调用这些本地代码,提高程序的性能。

-

资源访问:JNI允许Java程序访问本地资源,如文件、网络等。通过JNI,Java程序可以调用本地库,实现与本地资源的交互。

-

内存管理:JNI提供了对本地内存的访问和控制,使得Java程序可以管理本地内存。这对于开发高性能的Java程序至关重要。

-

线程同步:JNI支持线程同步,使得Java程序可以与本地线程进行同步。这对于开发多线程程序至关重要。

-

错误处理:JNI提供了错误处理机制,使得Java程序可以处理本地代码抛出的异常。

-

API调用:JNI允许Java程序调用本地API,实现与本地库的交互。

-

开发工具:JNI支持多种开发工具,如Eclipse、IntelliJ IDEA等,方便开发者进行JNI开发。

跨平台应用开发

JNI在跨平台应用开发中发挥着重要作用。以下是一个简单的示例:

public class HelloWorld {

static {

System.loadLibrary("hello");

}

public native void printHello();

public static void main(String[] args) {

new HelloWorld().printHello();

}

}

# 🌟include <jni.h>

# 🌟include <stdio.h>

JNIEXPORT void JNICALL Java_HelloWorld_printHello(JNIEnv *env, jobject obj) {

printf("Hello, World!\n");

}

在这个示例中,Java程序通过JNI调用C代码,实现了跨平台开发。首先,Java程序使用System.loadLibrary加载本地库hello。然后,Java程序调用printHello方法,该方法通过JNI调用C代码中的Java_HelloWorld_printHello函数,输出"Hello, World!"。

总结来说,JNI是Java平台提供的一种强大工具,它使得Java程序能够与本地代码进行交互,实现跨平台开发。JNI在性能优化、资源访问、内存管理等方面发挥着重要作用,是Java开发中不可或缺的一部分。

| 功能点 | 描述 | 示例 |

|---|---|---|

| 定义 | JNI定义了一套规范,允许Java程序调用非Java代码。 | 通过JNI,Java程序可以调用本地库,访问本地资源,实现跨平台开发。 |

| 跨平台开发 | JNI使得Java程序可以调用本地库,实现跨平台功能。 | 使用C/C++编写本地代码,在Java程序中调用这些本地代码。 |

| 性能优化 | JNI允许Java程序调用本地代码,提高程序性能。 | 本地代码通常用C/C++编写,执行效率更高。 |

| 资源访问 | JNI允许Java程序访问本地资源,如文件、网络等。 | 通过JNI调用本地库,实现与本地资源的交互。 |

| 内存管理 | JNI提供了对本地内存的访问和控制,管理本地内存。 | 对于开发高性能的Java程序至关重要。 |

| 线程同步 | JNI支持线程同步,Java程序可以与本地线程进行同步。 | 对于开发多线程程序至关重要。 |

| 错误处理 | JNI提供了错误处理机制,处理本地代码抛出的异常。 | Java程序可以处理本地代码抛出的异常。 |

| API调用 | JNI允许Java程序调用本地API,实现与本地库的交互。 | Java程序调用本地API,实现与本地库的交互。 |

| 开发工具 | JNI支持多种开发工具,如Eclipse、IntelliJ IDEA等。 | 方便开发者进行JNI开发。 |

| 示例 | 使用JNI实现Java程序调用C代码,实现跨平台开发。 | Java程序通过JNI调用C代码,输出"Hello, World!"。 |

JNI的引入,不仅为Java程序提供了强大的本地代码调用能力,而且极大地丰富了Java程序的功能。它使得Java程序能够充分利用本地资源,如硬件加速、高性能计算等,从而在保持跨平台特性的同时,显著提升程序性能。JNI的内存管理机制,使得Java程序能够更加灵活地控制本地内存,这对于开发高性能的Java程序至关重要。JNI的线程同步功能,使得Java程序能够与本地线程进行高效同步,这对于开发多线程程序尤为重要。JNI的错误处理机制,使得Java程序能够优雅地处理本地代码抛出的异常,增强了程序的健壮性。JNI的API调用功能,使得Java程序能够与本地库进行深度交互,拓展了Java程序的应用范围。JNI的开发工具支持,为开发者提供了便捷的开发环境,使得JNI开发变得更加高效。总之,JNI是Java程序实现高性能、跨平台开发的重要技术手段。

JNI,即Java Native Interface,是Java平台与本地库交互的一种机制。它允许Java程序调用非Java代码,如C/C++,从而实现跨平台的应用开发。JNI的发展历程可以追溯到Java语言的早期,以下是JNI的发展历史:

- JNI 发展历程

JNI最早出现在Java 1.1版本中,作为Java平台的一部分。自那时起,JNI经历了多次更新和改进,以适应不断变化的技术需求。

- 技术背景与动机

JNI的出现主要是为了解决Java语言在性能和功能上的局限性。Java语言在早期版本中,由于其解释执行的特点,导致性能较低。为了提高性能,JNI提供了与本地库交互的接口,允许Java程序调用C/C++等本地代码。

- 初期应用与挑战

JNI在Java 1.1版本推出后,迅速被开发者所接受。然而,JNI的初期应用也面临着一些挑战,如复杂的使用方式、内存管理问题等。

- 发展阶段划分

JNI的发展可以分为以下几个阶段:

-

早期阶段(Java 1.1-1.4):JNI在Java 1.1版本推出后,逐渐被开发者所接受。这一阶段,JNI的功能相对简单,主要关注性能提升。

-

发展阶段(Java 5-8):随着Java语言的不断发展,JNI的功能也得到了增强。这一阶段,JNI开始关注内存管理、安全性等问题。

-

成熟阶段(Java 9-至今):JNI在Java 9及以后版本中,继续完善其功能,如增加对Java 9模块系统的支持等。

-

关键里程碑事件

-

Java 1.1:JNI首次出现在Java 1.1版本中,为Java平台带来了与本地库交互的能力。

-

Java 5:JNI开始关注内存管理、安全性等问题,如引入了本地内存分配器等。

-

Java 9:JNI增加了对Java 9模块系统的支持,使得JNI程序更加安全、稳定。

-

-

技术演进与更新

JNI在技术演进过程中,不断更新和完善其功能。例如,Java 8引入了新的JNI API,如JNI_GetCreatedLocalRef和JNI_NewWeakGlobalRef等,以简化内存管理。

- 兼容性与向后兼容性

JNI在设计时,充分考虑了兼容性和向后兼容性。这意味着,开发者可以使用较新版本的JNI API,同时兼容旧版本的Java平台。

- 标准化与规范

JNI遵循了一系列标准化和规范,如JNI本地内存分配器规范等,以确保JNI程序在不同平台上的稳定性和一致性。

- 开发工具与支持

随着JNI的不断发展,越来越多的开发工具和框架支持JNI开发。例如,Eclipse、IntelliJ IDEA等IDE都提供了JNI开发支持。

- 社区与生态系统

JNI拥有一个庞大的社区和生态系统。开发者可以通过各种渠道获取JNI相关的资源,如文档、教程、论坛等。

- 应用领域拓展

JNI的应用领域不断拓展,如游戏开发、高性能计算、嵌入式系统等。

- 性能优化与改进

JNI在性能优化方面取得了显著成果。例如,Java 8引入了新的JNI API,以减少内存分配和释放的开销。

- 安全性与稳定性

JNI在安全性和稳定性方面也得到了加强。例如,Java 9引入了模块系统,以减少JNI程序的安全风险。

- 跨平台特性

JNI的跨平台特性使其成为Java平台的重要组成部分。开发者可以使用JNI编写跨平台的本地代码。

- 与其他技术的结合

JNI可以与其他技术结合,如OpenGL、DirectX等,以实现更丰富的功能。

- 开发者使用趋势

随着JNI技术的不断发展,越来越多的开发者开始使用JNI进行跨平台应用开发。

- 未来发展方向

JNI在未来将继续发展,以适应不断变化的技术需求。例如,JNI可能会在安全性、性能、易用性等方面进行改进。

| 发展阶段 | 关键特征 | 技术背景与动机 | 应用领域 |

|---|---|---|---|

| 早期阶段(Java 1.1-1.4) | 功能相对简单,主要关注性能提升,提供与本地库交互的基本能力 | Java语言在早期版本中性能较低,JNI提供调用C/C++等本地代码的接口 | 主要用于性能敏感的应用,如图形处理、游戏开发等 |

| 发展阶段(Java 5-8) | 功能增强,关注内存管理、安全性等问题,引入本地内存分配器等 | Java语言性能和功能逐渐增强,JNI需要适应这些变化 | 在更多领域得到应用,如高性能计算、嵌入式系统等 |

| 成熟阶段(Java 9-至今) | 功能完善,增加对Java 9模块系统的支持,提高安全性和稳定性 | Java平台持续发展,JNI需要适应新的平台特性 | 在更多领域得到应用,如大数据处理、物联网等 |

| 关键里程碑事件 | Java 1.1首次引入JNI,Java 5引入内存管理、安全性相关功能,Java 9引入模块系统 | 随着Java平台的发展,JNI不断更新和完善其功能 | 游戏开发、高性能计算、嵌入式系统、大数据处理、物联网等 |

| 技术演进与更新 | Java 8引入新的JNI API简化内存管理,Java 9增加模块系统支持等 | JNI不断更新以适应Java平台的变化,提高性能和安全性 | 游戏开发、高性能计算、嵌入式系统、大数据处理、物联网等 |

| 兼容性与向后兼容性 | 兼容旧版本的Java平台,使用较新版本的JNI API | 确保开发者可以平滑迁移到新版本的JNI,同时保持旧版本平台的兼容性 | 游戏开发、高性能计算、嵌入式系统、大数据处理、物联网等 |

| 标准化与规范 | 遵循JNI本地内存分配器规范等,确保程序在不同平台上的稳定性和一致性 | 通过标准化和规范确保JNI程序的可移植性和一致性 | 游戏开发、高性能计算、嵌入式系统、大数据处理、物联网等 |

| 开发工具与支持 | Eclipse、IntelliJ IDEA等IDE提供JNI开发支持 | 提高JNI开发的效率和易用性 | 游戏开发、高性能计算、嵌入式系统、大数据处理、物联网等 |

| 社区与生态系统 | 拥有庞大的社区和生态系统,提供文档、教程、论坛等资源 | 促进JNI技术的传播和应用,帮助开发者解决问题 | 游戏开发、高性能计算、嵌入式系统、大数据处理、物联网等 |

| 应用领域拓展 | 从性能敏感的应用扩展到更多领域,如大数据处理、物联网等 | 随着JNI技术的成熟,其应用领域不断拓展 | 游戏开发、高性能计算、嵌入式系统、大数据处理、物联网等 |

| 性能优化与改进 | Java 8引入新的JNI API减少内存分配和释放开销 | 通过优化JNI性能,提高Java程序的整体性能 | 游戏开发、高性能计算、嵌入式系统、大数据处理、物联网等 |

| 安全性与稳定性 | Java 9引入模块系统减少JNI程序的安全风险 | 提高JNI程序的安全性,减少潜在的安全漏洞 | 游戏开发、高性能计算、嵌入式系统、大数据处理、物联网等 |

| 跨平台特性 | 支持跨平台本地代码开发 | 允许开发者编写一次代码,在多个平台上运行 | 游戏开发、高性能计算、嵌入式系统、大数据处理、物联网等 |

| 与其他技术的结合 | 与OpenGL、DirectX等技术结合实现更丰富的功能 | 扩展JNI的应用范围,实现更多复杂的功能 | 游戏开发、高性能计算、嵌入式系统、大数据处理、物联网等 |

| 开发者使用趋势 | 越来越多的开发者使用JNI进行跨平台应用开发 | JNI技术的成熟和社区支持,使得JNI成为跨平台开发的重要工具 | 游戏开发、高性能计算、嵌入式系统、大数据处理、物联网等 |

| 未来发展方向 | 在安全性、性能、易用性等方面进行改进 | 随着技术发展,JNI将继续改进以适应新的需求 | 游戏开发、高性能计算、嵌入式系统、大数据处理、物联网等 |

JNI(Java Native Interface)自Java 1.1版本引入以来,经历了从性能提升到功能完善的演变过程。它不仅为Java程序提供了调用本地库的能力,还促进了Java平台与其他技术的融合。JNI的演进不仅反映了Java语言的发展,也体现了跨平台编程的需求。例如,Java 9的模块系统引入,使得JNI在安全性方面有了显著提升,减少了潜在的安全风险。JNI技术的不断进步,使得开发者能够更高效地开发出性能优异、安全稳定的跨平台应用。

JNI,即Java Native Interface,是Java平台与本地应用接口的桥梁,允许Java代码调用非Java代码,如C/C++代码。JNI在多个场景下都有广泛的应用,以下将详细阐述JNI在以下场景中的应用:

- Android开发:在Android开发中,JNI被广泛用于实现高性能的本地代码。例如,Android的图形渲染、音频处理、视频解码等模块,都依赖于JNI调用本地库来提高性能。此外,JNI还允许Android应用访问硬件设备,如GPS、摄像头等。

// Java代码示例

public native void nativeMethod();

// C/C++代码示例

JNIEXPORT void JNICALL Java_com_example_MainActivity_nativeMethod(JNIEnv *env, jobject thiz) {

// 本地代码实现

}

-

跨平台应用开发:JNI使得Java程序可以与本地库进行交互,从而实现跨平台应用开发。开发者可以将特定平台的本地代码封装成JNI库,然后在Java程序中调用,实现跨平台功能。

-

高性能计算:JNI在高性能计算领域也有广泛应用。例如,在科学计算、大数据处理等领域,JNI可以调用高性能计算库,如BLAS、LAPACK等,以提高计算效率。

// C代码示例

# 🌟include <jni.h>

# 🌟include <math.h>

JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_com_example_MathUtil_add(JNIEnv *env, jobject thiz, jdouble a, jdouble b) {

return a + b;

}

-

图形处理:JNI在图形处理领域也有广泛应用。例如,OpenGL ES、DirectX等图形库可以通过JNI与Java程序进行交互,实现高性能的图形渲染。

-

硬件加速:JNI可以用于实现硬件加速功能。例如,在Android应用中,JNI可以调用NVIDIA的GPU加速库,实现高性能的图形渲染。

-

数据库访问:JNI可以用于实现数据库访问。例如,通过JNI调用SQLite、MySQL等数据库的本地库,实现高效的数据库操作。

// Java代码示例

public native void nativeDatabaseAccess();

// C代码示例

JNIEXPORT void JNICALL Java_com_example_DatabaseAccess_nativeDatabaseAccess(JNIEnv *env, jobject thiz) {

// 本地代码实现数据库访问

}

-

网络通信:JNI可以用于实现网络通信。例如,通过JNI调用libcurl等网络库,实现高效的HTTP请求、文件下载等功能。

-

系统调用:JNI可以用于调用系统调用。例如,通过JNI调用Linux的socket API,实现网络通信、文件操作等功能。

-

高性能计算库集成:JNI可以用于集成高性能计算库。例如,通过JNI调用OpenCL、CUDA等库,实现GPU加速计算。

-

硬件设备驱动开发:JNI可以用于开发硬件设备驱动。例如,通过JNI调用硬件设备的驱动程序,实现设备控制、数据采集等功能。

JNI在多个场景下都有广泛应用,通过JNI,Java程序可以与本地代码进行高效交互,实现高性能、跨平台、硬件设备访问等功能。

| 应用场景 | 主要功能描述 | Java代码示例 | C/C++代码示例 |

|---|---|---|---|

| Android开发 | 实现高性能的本地代码,访问硬件设备,如GPS、摄像头等。 | public native void nativeMethod(); | JNIEXPORT void JNICALL Java_com_example_MainActivity_nativeMethod(JNIEnv *env, jobject thiz) { // 本地代码实现 } |

| 跨平台应用开发 | 通过封装特定平台的本地代码为JNI库,实现跨平台功能。 | public native void crossPlatformMethod(); | N/A |

| 高性能计算 | 调用高性能计算库,如BLAS、LAPACK等,提高计算效率。 | public native double add(double a, double b); | JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_com_example_MathUtil_add(JNIEnv *env, jobject thiz, jdouble a, jdouble b) { return a + b; } |

| 图形处理 | 通过JNI与图形库如OpenGL ES、DirectX交互,实现高性能图形渲染。 | public native void renderGraphics(); | N/A |

| 硬件加速 | 实现硬件加速功能,如调用GPU加速库。 | public native void hardwareAccelerate(); | N/A |

| 数据库访问 | 通过JNI调用数据库的本地库,实现高效的数据库操作。 | public native void databaseAccess(); | JNIEXPORT void JNICALL Java_com_example_DatabaseAccess_nativeDatabaseAccess(JNIEnv *env, jobject thiz) { // 本地代码实现数据库访问 } |

| 网络通信 | 通过JNI调用网络库,实现高效的HTTP请求、文件下载等功能。 | public native void networkCommunication(); | N/A |

| 系统调用 | 调用系统调用,如Linux的socket API,实现网络通信、文件操作等功能。 | public native void systemCall(); | N/A |

| 高性能计算库集成 | 集成高性能计算库,如OpenCL、CUDA等,实现GPU加速计算。 | public native void integrateHighPerformanceLibrary(); | N/A |

| 硬件设备驱动开发 | 开发硬件设备驱动,通过JNI调用硬件设备的驱动程序,实现设备控制、数据采集等功能。 | public native void hardwareDeviceDriver(); | N/A |

| JNI应用总结 | JNI在多个场景下都有广泛应用,实现高性能、跨平台、硬件设备访问等功能。 | N/A | N/A |

JNI技术不仅为Android开发提供了强大的本地代码支持,还使得跨平台应用开发成为可能。例如,在跨平台应用开发中,通过封装特定平台的本地代码为JNI库,开发者可以轻松实现不同平台间的功能共享,如使用相同的代码库在Windows、Linux和macOS上运行。这种封装方式不仅提高了开发效率,还保证了代码的一致性和可维护性。JNI在跨平台应用开发中的应用,充分体现了其灵活性和实用性。

🍊 JNI:环境搭建

在当今的软件开发领域,Java作为一种跨平台的语言,其强大的功能和灵活性被广泛应用于各种应用场景。然而,在某些特定情况下,Java的执行效率可能无法满足高性能计算的需求。这时,JNI(Java Native Interface)技术应运而生,它允许Java程序调用本地代码,从而实现Java与C/C++等语言的交互。为了更好地利用JNI技术,我们需要搭建一个合适的JNI开发环境。

JNI环境搭建是一个复杂的过程,涉及到多个环节。首先,我们需要配置开发环境,包括安装Java开发工具包(JDK)、C/C++编译器以及相关库文件。这一步骤至关重要,因为它是JNI开发的基础。如果环境配置不当,可能会导致编译错误或运行时错误,影响JNI的正常使用。

在开发环境配置完成后,接下来是JNI的编译与运行。JNI的编译过程涉及到将Java代码与本地代码(如C/C++代码)进行编译,生成可执行文件。这一过程需要正确设置编译参数,确保Java代码和本地代码能够正确链接。编译完成后,我们就可以运行JNI程序,实现Java与本地代码的交互。

JNI环境搭建的重要性不言而喻。首先,JNI技术能够提高Java程序的执行效率,特别是在处理大量数据或进行复杂计算时,JNI的优势更加明显。其次,JNI允许Java程序访问本地系统资源,如硬件设备、操作系统服务等,从而扩展了Java程序的功能。最后,JNI技术有助于提高软件开发的效率,因为它允许开发者利用现有的C/C++库,而不必从头开始编写。

在接下来的内容中,我们将详细介绍JNI的开发环境配置和编译与运行过程。首先,我们将介绍如何安装和配置JDK、C/C++编译器以及相关库文件。然后,我们将深入探讨JNI的编译过程,包括如何编写Java本地接口(JNI)代码、如何编译本地代码以及如何将Java代码与本地代码进行链接。最后,我们将展示如何运行JNI程序,并介绍一些常见的JNI编程技巧和注意事项。通过这些内容的学习,读者将能够掌握JNI环境搭建的整个过程,为JNI编程打下坚实的基础。

JNI:开发环境配置

在Java和C/C++混合编程中,JNI(Java Native Interface)扮演着至关重要的角色。JNI允许Java程序调用本地的C/C++库,从而实现跨平台的高性能计算。为了成功配置JNI开发环境,以下步骤将为您详细阐述。

首先,您需要准备一个Java开发环境。这通常意味着安装JDK(Java Development Kit),并配置环境变量。在Windows系统中,您可以通过“系统属性”中的“环境变量”来设置;在Linux系统中,则需要在.bashrc或.bash_profile文件中添加。

# 🌟 Linux系统示例

export JAVA_HOME=/path/to/your/jdk

export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

接下来,配置C/C++开发环境。这包括安装GCC(GNU Compiler Collection)和相关的开发工具。在Linux系统中,您可以使用包管理器进行安装:

sudo apt-get install build-essential

在Windows系统中,您可以从MinGW或Cygwin获取这些工具。

编译器是JNI开发环境的核心。在Java中,您可以使用javac编译Java源文件,生成.class文件。在C/C++中,您可以使用GCC编译器生成可执行文件或动态链接库(.dll或.so文件)。

# 🌟 Java源文件编译

javac MyClass.java

# 🌟 C/C++源文件编译

gcc -shared -fpic -o libmylib.so mylib.c

调试器对于JNI开发至关重要。在Java中,您可以使用JDB(Java Debugger)进行调试。在C/C++中,您可以使用GDB(GNU Debugger)。

# 🌟 Java调试

jdb MyClass.class

# 🌟 C/C++调试

gdb ./libmylib.so

库文件和头文件是JNI开发的基础。在C/C++中,您需要创建一个头文件(例如mylib.h),其中声明了JNI方法。在Java中,您需要使用System.loadLibrary方法加载动态链接库。

// mylib.h

JNIEXPORT void JNICALL Java_MyClass_myMethod(JNIEnv *env, jobject obj);

// Java源文件

public class MyClass {

static {

System.loadLibrary("mylib");

}

public native void myMethod();

}

环境变量在JNI开发中扮演着重要角色。例如,LD_LIBRARY_PATH(在Linux系统中)或PATH(在Windows系统中)需要包含动态链接库的路径。

跨平台兼容性是JNI开发的关键。为了确保您的JNI程序能够在不同平台上运行,您需要使用条件编译或平台特定的代码。

性能优化是JNI开发的重要方面。您可以通过减少JNI调用次数、优化C/C++代码等方式提高性能。

错误处理是JNI开发中不可或缺的一部分。您需要确保在JNI方法中正确处理异常,并在Java代码中捕获和处理这些异常。

安全性是JNI开发的重要考虑因素。您需要确保JNI方法不会泄露敏感信息,并避免潜在的内存泄漏。

最后,遵循最佳实践对于JNI开发至关重要。这包括使用官方文档、参与社区讨论、遵循编码规范等。

通过以上步骤,您将能够成功配置JNI开发环境,并开始您的JNI编程之旅。

| 步骤 | Java开发环境配置 | C/C++开发环境配置 | 编译器使用 | 调试器使用 | 库文件和头文件 | 环境变量 | 跨平台兼容性 | 性能优化 | 错误处理 | 安全性 | 最佳实践 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 安装JDK,配置环境变量 | 安装GCC和开发工具 | 使用javac编译Java源文件,使用GCC编译C/C++源文件 | 使用JDB调试Java代码,使用GDB调试C/C++代码 | 创建头文件声明JNI方法,使用System.loadLibrary加载库 | 设置JAVA_HOME、PATH、LD_LIBRARY_PATH等环境变量 | 使用条件编译或平台特定代码 | 减少JNI调用次数,优化C/C++代码 | 正确处理JNI方法中的异常,捕获和处理Java代码中的异常 | 防止信息泄露和内存泄漏 | 遵循官方文档、参与社区讨论、遵循编码规范等 |

| 详细说明 | - 安装JDK并设置JAVA_HOME环境变量<br>- 在系统属性中设置JAVA_HOME和PATH变量(Windows)<br>- 在.bashrc或.bash_profile中添加JAVA_HOME和PATH变量(Linux) | - 使用包管理器安装GCC和开发工具(Linux)<br>- 从MinGW或Cygwin获取工具(Windows) | - 使用javac MyClass.java编译Java源文件<br>- 使用gcc -shared -fpic -o libmylib.so mylib.c编译C/C++源文件 | - 使用jdb MyClass.class调试Java代码<br>- 使用gdb ./libmylib.so调试C/C++代码 | - 创建mylib.h头文件声明JNI方法<br>- 在Java源文件中使用System.loadLibrary("mylib")加载库 | - 使用预处理器指令如#ifdef进行条件编译<br>- 使用平台特定的代码块 | - 减少不必要的JNI调用<br>- 优化C/C++代码性能 | - 在JNI方法中捕获和处理异常<br>- 在Java代码中捕获和处理JNI抛出的异常 | - 防止敏感信息泄露<br>- 避免内存泄漏 | - 遵循官方文档和编码规范<br>- 参与社区讨论,学习最佳实践 |

在配置Java开发环境时,除了安装JDK和设置环境变量,还需注意选择合适的版本,以确保兼容性和性能。例如,对于大型项目,推荐使用OpenJDK或Oracle JDK的最新长期支持版本。此外,合理配置

JAVA_HOME和PATH变量对于提高开发效率至关重要。在C/C++开发环境中,GCC的安装和配置同样重要,尤其是在跨平台开发时,确保GCC版本与目标平台兼容,可以避免后续的兼容性问题。

JNI(Java Native Interface)是Java平台与本地库(如C/C++库)交互的桥梁。JNI允许Java程序调用本地库,同时也能让本地库调用Java方法。下面将围绕JNI的编译与运行过程进行详细描述。

JNI 编译过程

JNI的编译过程分为两个阶段:首先是Java代码的编译,其次是本地库的编译。

- Java代码编译:使用Java编译器(javac)将Java源代码编译成字节码(.class文件)。

- 本地库编译:使用C/C++编译器(如gcc或clang)将本地库的源代码编译成动态链接库(.dll或.so文件)。

JNI 运行机制

JNI的运行机制主要涉及以下几个步骤:

- 加载本地库:Java程序启动时,JNI会加载指定的本地库。

- 查找方法:Java程序调用本地方法时,JNI会查找对应的本地库中的方法。

- 执行本地方法:JNI将Java方法调用转换为本地方法调用,并执行本地方法。

- 返回结果:本地方法执行完毕后,JNI将结果返回给Java程序。

JNI 数据类型映射

JNI提供了丰富的数据类型映射,包括基本数据类型、对象类型和数组类型。以下是一些常见的映射关系:

- Java基本数据类型与C/C++基本数据类型的映射:

// Java基本数据类型 int, long, float, double, boolean, char // C/C++基本数据类型 jint, jlong, jfloat, jdouble, jboolean, jchar - Java对象与C/C++指针的映射:

// Java对象 Object // C/C++指针 void*

本地库调用

本地库调用主要通过JNI函数实现。以下是一些常用的JNI函数:

JNI_GetClass:获取Java类的Class对象。JNI_GetMethodID:获取Java方法的MethodID。JNI_NewStringUTF:创建一个新的Java字符串。JNI_CallVoidMethod:调用Java方法,不返回任何值。

跨平台开发

JNI支持跨平台开发,因为Java字节码可以在任何支持Java虚拟机的平台上运行。本地库的编译需要针对不同的平台进行,但JNI的调用方式保持一致。

性能优化

JNI的性能优化主要从以下几个方面进行:

- 减少JNI调用次数:尽量将多个JNI调用合并为一个。

- 使用局部引用:避免频繁创建和销毁全局引用。

- 优化本地代码:提高本地代码的执行效率。

异常处理

JNI提供了异常处理机制,可以捕获和处理本地代码抛出的异常。以下是一些常用的JNI异常处理函数:

JNI_ExceptionOccurred:检查是否有异常发生。JNI_GetException:获取当前异常。JNI_Throw:抛出一个新的异常。

线程管理

JNI支持多线程编程,但需要注意线程同步问题。以下是一些常用的JNI线程管理函数:

JNI_CreateJavaVM:创建一个新的Java虚拟机。JNI_GetEnv:获取当前线程的Java虚拟机环境。JNI_SetJavaVM:设置当前线程的Java虚拟机环境。

内存管理

JNI提供了内存管理机制,可以分配和释放本地内存。以下是一些常用的JNI内存管理函数:

JNI_NewLocalRef:创建一个新的局部引用。JNI_DeleteLocalRef:删除一个局部引用。JNI_NewGlobalRef:创建一个新的全局引用。JNI_DeleteGlobalRef:删除一个全局引用。

C/C++ 代码编写规范

编写JNI本地库时,需要遵循以下规范:

- 使用正确的JNI函数调用方式。

- 避免使用全局变量。

- 确保线程安全。

Java 与本地代码交互示例

以下是一个简单的JNI示例:

// Java代码

public class HelloWorld {

static {

System.loadLibrary("hello");

}

public native void printHello();

}

// C/C++代码

#include <jni.h>

#include <stdio.h>

JNIEXPORT void JNICALL Java_HelloWorld_printHello(JNIEnv *env, jobject obj) {

printf("Hello, World!\n");

}

跨平台兼容性测试

在开发JNI程序时,需要进行跨平台兼容性测试,确保程序在不同平台上正常运行。可以使用以下方法进行测试:

- 使用虚拟机测试不同操作系统。

- 使用交叉编译工具链测试不同平台。

通过以上对JNI编译与运行过程的详细描述,相信大家对JNI有了更深入的了解。在实际开发过程中,合理运用JNI技术,可以提高程序的性能和可移植性。

| 阶段 | 描述 | 工具/方法 |

|---|---|---|

| Java代码编译 | 将Java源代码编译成字节码(.class文件) | Java编译器(javac) |

| 本地库编译 | 使用C/C++编译器将本地库的源代码编译成动态链接库(.dll或.so文件) | C/C++编译器(如gcc或clang) |

| 加载本地库 | Java程序启动时,JNI加载指定的本地库 | JNI自动加载 |

| 查找方法 | Java程序调用本地方法时,JNI查找对应的本地库中的方法 | JNI自动查找 |

| 执行本地方法 | JNI将Java方法调用转换为本地方法调用,并执行本地方法 | JNI自动转换和执行 |

| 返回结果 | 本地方法执行完毕后,JNI将结果返回给Java程序 | JNI自动转换和返回 |

| 数据类型映射 | JNI提供基本数据类型、对象类型和数组类型之间的映射 | JNI数据类型映射表 |

| 本地库调用 | 通过JNI函数实现本地库调用 | JNI函数(如JNI_GetClass, JNI_GetMethodID等) |

| 跨平台开发 | 支持Java字节码在任何支持Java虚拟机的平台上运行 | Java虚拟机跨平台特性 |

| 性能优化 | 通过减少JNI调用次数、使用局部引用和优化本地代码来提高性能 | 代码优化技巧 |

| 异常处理 | 捕获和处理本地代码抛出的异常 | JNI异常处理函数(如JNI_ExceptionOccurred, JNI_GetException等) |

| 线程管理 | 支持多线程编程,注意线程同步问题 | JNI线程管理函数(如JNI_CreateJavaVM, JNI_GetEnv等) |

| 内存管理 | 分配和释放本地内存 | JNI内存管理函数(如JNI_NewLocalRef, JNI_DeleteLocalRef等) |

| 代码编写规范 | 遵循JNI函数调用方式、避免使用全局变量和确保线程安全 | JNI开发规范 |

| Java与本地代码交互 | 示例:Java调用本地库函数 | 示例代码(如Java代码和C/C++代码) |

| 跨平台兼容性测试 | 确保程序在不同平台上正常运行 | 虚拟机测试、交叉编译工具链测试 |

JNI(Java Native Interface)在Java与本地代码交互中扮演着至关重要的角色。它不仅允许Java程序调用本地库函数,还支持跨平台开发,使得Java字节码可以在任何支持Java虚拟机的平台上运行。然而,JNI的使用并非没有挑战。开发者需要遵循JNI开发规范,如避免使用全局变量和确保线程安全,以防止潜在的问题。此外,JNI提供了丰富的数据类型映射和内存管理功能,使得Java与本地代码之间的数据交换变得更为便捷。在编写JNI代码时,应注重性能优化,减少JNI调用次数,使用局部引用和优化本地代码,以提高程序的整体性能。

🍊 JNI:数据类型转换

在Java与本地代码交互的过程中,JNI(Java Native Interface)扮演着至关重要的角色。JNI允许Java程序调用非Java编写的本地库,从而实现跨平台的功能扩展。然而,在Java和本地代码之间进行数据交换时,数据类型的转换成为了一个不可忽视的问题。以下将详细探讨JNI中的数据类型转换问题。

在现实的应用场景中,我们常常会遇到这样的情况:Java程序需要调用本地库进行一些底层操作,如图像处理、加密解密等。这些操作通常是用C或C++等语言实现的,而这些语言的数据类型与Java的数据类型并不完全兼容。例如,Java中的int类型在C/C++中对应的是int32_t,而在Java中则是int。这种差异导致了数据类型转换的必要性。

JNI的数据类型转换主要分为三类:基本数据类型转换、对象类型转换和数组类型转换。基本数据类型转换主要涉及Java的基本数据类型与本地数据类型之间的转换,如Java的int类型与C/C++的int32_t类型之间的转换。对象类型转换则是指Java对象与本地对象之间的转换,例如Java中的String对象与C/C++中的字符数组之间的转换。数组类型转换则是指Java数组与本地数组之间的转换,如Java中的int[]数组与C/C++中的int*指针之间的转换。

了解JNI数据类型转换的重要性在于,它能够确保Java程序与本地库之间的数据交换准确无误。错误的类型转换可能导致数据丢失、程序崩溃甚至安全问题。因此,掌握JNI数据类型转换的规则和技巧对于开发跨平台应用程序至关重要。

接下来,我们将分别详细介绍JNI的基本数据类型转换、对象类型转换和数组类型转换。首先,我们将探讨基本数据类型转换的规则和注意事项,然后深入分析对象类型转换的原理和实现方法,最后讲解数组类型转换的技巧和最佳实践。通过这些内容的介绍,读者将能够全面理解JNI数据类型转换的各个方面,为实际开发打下坚实的基础。

JNI:基本数据类型转换

在Java和C/C++之间进行交互时,JNI(Java Native Interface)扮演着至关重要的角色。JNI允许Java程序调用C/C++代码,反之亦然。在这个过程中,数据类型的转换是不可避免的。本文将深入探讨JNI中Java基本数据类型与C/C++数据类型之间的转换规则、注意事项以及最佳实践。

首先,我们需要了解Java和C/C++中的基本数据类型。Java的基本数据类型包括byte、char、short、int、long、float和double。而C/C++的基本数据类型则更为丰富,包括int、long、float、double、char、short、unsigned int、unsigned long等。

在JNI中,Java基本数据类型与C/C++数据类型之间的转换遵循以下规则:

-

自动类型转换:当Java基本数据类型与C/C++数据类型兼容时,可以进行自动类型转换。例如,Java的int类型可以自动转换为C/C++的int类型。

-

强制类型转换:当Java基本数据类型与C/C++数据类型不兼容时,需要进行强制类型转换。例如,Java的long类型需要强制转换为C/C++的unsigned long类型。

以下是一些常见的Java基本数据类型与C/C++数据类型之间的转换示例:

// Java int 转换为 C/C++ int

int javaInt = 10;

int cInt = (int)javaInt;

// Java long 转换为 C/C++ unsigned long

long javaLong = 100L;

unsigned long cULong = (unsigned long)javaLong;

// Java float 转换为 C/C++ float

float javaFloat = 3.14f;

float cFloat = javaFloat;

// Java double 转换为 C/C++ double

double javaDouble = 2.718281828459045;

double cDouble = javaDouble;

在进行跨语言调用时,需要注意以下几点:

-

数据类型大小:Java和C/C++的数据类型大小可能不同。在进行类型转换时,需要确保数据类型大小兼容。

-

数据类型兼容性:Java和C/C++的数据类型兼容性是进行类型转换的前提。例如,Java的char类型与C/C++的char类型兼容,但与C/C++的int类型不兼容。

-

性能影响:类型转换可能会对性能产生影响。在编写JNI代码时,应尽量减少不必要的类型转换。

-

错误处理:在进行类型转换时,可能会遇到错误。例如,将Java的long类型强制转换为C/C++的unsigned long类型时,如果long值超出unsigned long的范围,将会导致未定义行为。因此,在进行类型转换时,需要仔细检查数据范围。

-

最佳实践:在编写JNI代码时,应遵循以下最佳实践:

- 尽量使用自动类型转换,减少强制类型转换。

- 在进行类型转换时,确保数据类型大小兼容。

- 在进行类型转换时,注意数据范围。

- 在JNI代码中,使用异常处理机制来处理错误。

总之,JNI中的基本数据类型转换是Java和C/C++交互过程中不可或缺的一部分。了解转换规则、注意事项以及最佳实践,有助于提高JNI代码的质量和性能。

| Java基本数据类型 | C/C++数据类型 | 自动类型转换 | 强制类型转换 | 注意事项 |

|---|---|---|---|---|

| byte | int | 是 | 是 | 确保数据范围兼容 |

| char | char | 是 | 是 | 确保数据范围兼容 |

| short | int | 是 | 是 | 确保数据范围兼容 |

| int | int | 是 | 是 | 确保数据范围兼容 |

| long | long | 是 | 是 | 对于unsigned long,确保数据范围兼容 |

| float | float | 是 | 是 | 确保数据范围兼容 |

| double | double | 是 | 是 | 确保数据范围兼容 |

| boolean | int | 否 | 是 | Java的boolean类型转换为C/C++的int类型时,true转换为1,false转换为0 |

| void | void | 否 | 否 | Java没有void类型,通常在JNI中使用void*指针 |

| Java数组 | C/C++数组 | 否 | 否 | 需要使用特定函数进行转换,如GetArrayLength、GetByteArrayElements等 |

| Java对象 | C/C++指针 | 否 | 否 | 需要使用特定函数进行转换,如NewGlobalRef、DeleteLocalRef等 |

在Java和C/C++之间进行数据类型转换时,需要注意数据类型的兼容性。例如,Java的byte类型可以自动转换为C/C++的int类型,但转换时必须确保数据范围不会超出int类型的表示范围。对于浮点数类型,如float和double,两者之间也可以进行自动转换,但同样需要考虑精度问题。在Java中,boolean类型不能直接与C/C++的int类型进行自动转换,但可以通过强制类型转换实现。此外,Java的void类型在C/C++中没有直接对应,通常在JNI中使用void*指针。在处理Java数组和对象时,需要使用JNI提供的特定函数进行转换,以确保正确性和安全性。例如,获取Java数组的长度可以使用GetArrayLength函数,而获取数组元素则需要使用GetByteArrayElements等函数。对于Java对象,需要使用NewGlobalRef和DeleteLocalRef等函数来创建和删除全局引用。这些转换和操作都需要谨慎处理,以避免潜在的错误和性能问题。

JNI对象类型转换是Java Native Interface(JNI)中一个重要的功能,它允许Java代码与C/C++代码进行交互。JNI对象类型转换涉及到将Java对象转换为C/C++中的数据类型,以及将C/C++数据类型转换回Java对象。以下是对JNI对象类型转换的详细描述。

🎉 类型转换规则

在JNI中,类型转换遵循一定的规则。以下是一些常见的类型转换规则:

- 基本数据类型:Java的基本数据类型可以直接转换为C/C++的基本数据类型,反之亦然。例如,Java的

int类型可以转换为C/C++的int类型。 - 对象类型:Java对象可以转换为C/C++的指针类型,反之亦然。例如,Java的

Object类型可以转换为C/C++的void*类型。 - 数组类型:Java数组可以转换为C/C++的指针类型,反之亦然。例如,Java的

int[]数组可以转换为C/C++的int*指针。

🎉 类型转换示例

以下是一个简单的类型转换示例:

# 🌟include <jni.h>

JNIEXPORT void JNICALL Java_MainActivity_nativeMethod(JNIEnv *env, jobject obj) {

// 创建一个Java对象

jobject javaObject = (*env)->NewObject(env, NULL, /* class ref */, /* constructor args */);

// 将Java对象转换为C/C++指针

void* cPointer = (*env)->GetLongField(env, javaObject, /* field ID */);

// 使用C/C++指针进行操作

// ...

// 将C/C++指针转换回Java对象

jobject convertedObject = (jobject)cPointer;

// 使用转换后的Java对象

// ...

}

🎉 类型转换错误处理

在进行类型转换时,可能会遇到一些错误,例如类型不匹配、对象为空等。以下是一些常见的错误处理方法:

- 检查指针是否为NULL:在进行类型转换之前,应检查指针是否为NULL,以避免空指针异常。

- 使用异常处理:在JNI中,可以使用异常处理机制来处理类型转换错误。

🎉 类型转换性能影响

类型转换可能会对性能产生影响,尤其是在频繁进行类型转换的情况下。以下是一些减少类型转换性能影响的方法:

- 减少类型转换次数:尽量减少类型转换的次数,例如,在需要多次使用转换后的数据时,可以将转换后的数据存储在局部变量中。

- 使用原生数据类型:在可能的情况下,使用原生数据类型,例如,使用

int而不是Integer。

🎉 跨语言数据传递

JNI允许Java代码与C/C++代码之间进行数据传递。以下是一些常见的跨语言数据传递方法:

- 传递基本数据类型:可以直接传递Java的基本数据类型到C/C++代码中。

- 传递对象:可以将Java对象传递到C/C++代码中,并进行相应的操作。

- 传递数组:可以将Java数组传递到C/C++代码中,并进行相应的操作。

🎉 本地方法调用

JNI允许Java代码调用C/C++本地方法。以下是一个本地方法调用的示例:

public class MainActivity {

static {

System.loadLibrary("native-lib");

}

public native void nativeMethod();

}

🎉 Java对象与C/C++结构体映射

JNI允许Java对象与C/C++结构体进行映射。以下是一个映射示例:

typedef struct {

int a;

float b;

} MyStruct;

JNIEXPORT void JNICALL Java_MainActivity_nativeMethod(JNIEnv *env, jobject obj) {

// 创建C/C++结构体

MyStruct myStruct = {1, 2.0f};

// 将C/C++结构体转换为Java对象

jobject javaObject = (*env)->NewGlobalRef(env, /* class ref */);

// 将C/C++结构体的成员赋值给Java对象的字段

(*env)->SetIntField(env, javaObject, /* field ID */, myStruct.a);

(*env)->SetFloatField(env, javaObject, /* field ID */, myStruct.b);

// 使用转换后的Java对象

// ...

}

🎉 类型转换最佳实践

以下是一些JNI类型转换的最佳实践:

- 了解类型转换规则:在编写JNI代码之前,了解类型转换规则非常重要。

- 使用原生数据类型:在可能的情况下,使用原生数据类型。

- 减少类型转换次数:尽量减少类型转换的次数。

- 使用异常处理:使用异常处理机制来处理类型转换错误。

| 类型转换规则 | 转换类型 | 转换示例 | 转换结果 |

|---|---|---|---|

| 基本数据类型 | Java到C/C++ | int javaInt = 10; 转换为 int cInt = javaInt; | Java的int转换为C/C++的int |

| 基本数据类型 | C/C++到Java | int cInt = 10; 转换为 int javaInt = cInt; | C/C++的int转换为Java的int |

| 对象类型 | Java到C/C++ | Object javaObject = new Object(); 转换为 void* cPointer = &javaObject; | Java对象转换为C/C++指针 |

| 对象类型 | C/C++到Java | void* cPointer = &javaObject; 转换为 Object javaObject = (Object)cPointer; | C/C++指针转换为Java对象 |

| 数组类型 | Java到C/C++ | int[] javaArray = new int[10]; 转换为 int* cPointer = javaArray; | Java数组转换为C/C++指针 |

| 数组类型 | C/C++到Java | int* cPointer = javaArray; 转换为 int[] javaArray = (int*)cPointer; | C/C++指针转换为Java数组 |

| 类型转换错误处理 | 错误类型 | 检查方法 | 处理方法 |

|---|---|---|---|

| 指针为NULL | 检查指针是否为NULL | if (cPointer == NULL) { ... } | 抛出异常或返回错误代码 |

| 类型不匹配 | 检查类型是否正确 | if (type != expectedType) { ... } | 抛出异常或返回错误代码 |

| 对象为空 | 检查对象是否为null | if (javaObject == NULL) { ... } | 抛出异常或返回错误代码 |

| 跨语言数据传递 | 数据类型 | 传递方法 | 示例代码 |

|---|---|---|---|

| 基本数据类型 | int, float, double等 | 直接传递 | int value = 10; 传递给C/C++ |

| 对象 | Java对象 | 通过指针传递 | Object javaObject = new Object(); 通过指针传递给C/C++ |

| 数组 | Java数组 | 通过指针传递 | int[] javaArray = new int[10]; 通过指针传递给C/C++ |

| 本地方法调用 | 调用方式 | 示例代码 |

|---|---|---|

| Java调用C/C++ | 使用native关键字 | public native void nativeMethod(); |

| C/C++调用Java | 使用JNI函数 | JNIEXPORT void JNICALL Java_MainActivity_nativeMethod(JNIEnv *env, jobject obj) { ... } |

| Java对象与C/C++结构体映射 | 映射方式 | 示例代码 |

|---|---|---|

| C/C++结构体到Java对象 | 使用NewGlobalRef创建全局引用 | jobject javaObject = (*env)->NewGlobalRef(env, /* class ref */); |

| Java对象到C/C++结构体 | 使用GetFieldID和SetFieldID获取和设置字段 | (*env)->SetIntField(env, javaObject, /* field ID */, myStruct.a); |

在处理跨语言编程时,类型转换是不可避免的环节。例如,当Java代码需要与C/C++代码交互时,就需要进行类型转换。在这个过程中,理解不同语言的数据类型和转换规则至关重要。例如,Java中的int类型可以直接转换为C/C++中的int类型,而Java中的对象则需要转换为指针类型。这种转换不仅涉及到数据类型的转换,还涉及到内存管理的不同处理方式。

在转换过程中,错误处理同样重要。例如,当指针为NULL时,直接进行操作会导致程序崩溃。因此,在转换前需要检查指针是否为NULL,并在类型不匹配时抛出异常或返回错误代码。此外,对于对象为空的情况,也需要进行相应的检查,以避免程序运行时出现异常。

在跨语言数据传递时,基本数据类型可以直接传递,而对象和数组则需要通过指针传递。这种传递方式要求开发者对内存管理有深入的理解,以避免内存泄漏等问题。

在本地方法调用方面,Java调用C/C++需要使用native关键字,而C/C++调用Java则需要使用JNI函数。这种调用方式使得Java和C/C++之间的交互成为可能。

最后,在Java对象与C/C++结构体映射时,可以使用NewGlobalRef创建全局引用,以及使用GetFieldID和SetFieldID获取和设置字段。这种映射方式使得Java对象和C/C++结构体之间的数据交换成为可能。

JNI数组类型转换是Java Native Interface(JNI)中一个重要的功能,它允许Java代码与C/C++代码之间进行数组类型的转换。这种转换是跨语言编程中不可或缺的一环,下面将详细阐述JNI数组类型转换的各个方面。

首先,我们需要了解Java数组与C数组之间的对应关系。在Java中,数组是一种对象,而C数组则是一种基本数据类型。在JNI中,Java数组与C数组之间的转换是通过特定的数据类型来实现的。例如,Java中的int[]数组在C中对应的是int*指针类型。

在进行数组类型转换时,需要遵循一定的数据类型转换规则。例如,Java中的int[]数组可以转换为C中的int*指针,而Java中的float[]数组可以转换为C中的float*指针。这种转换是通过JNI提供的API函数来完成的。

在转换过程中,数组边界检查是一个重要的环节。JNI要求在进行数组操作时,必须确保不会越界访问数组元素。如果越界,JNI会抛出ArrayIndexOutOfBoundsException异常。以下是一个简单的数组边界检查示例:

JNIEXPORT void JNICALL Java_MyClass_myMethod(JNIEnv *env, jobject obj, jintArray arr) {

jint *elements = (*env)->GetIntArrayElements(env, arr, NULL);

if (elements == NULL) {

return; // 数组元素不可修改,直接返回

}

// 假设数组长度为10

for (int i = 0; i < 10; i++) {

// 检查数组边界

if (i < 0 || i >= (*env)->GetArrayLength(env, arr)) {

(*env)->ReleaseIntArrayElements(env, arr, elements, 0);

return;

}

// 处理数组元素

elements[i] = i * i;

}

(*env)->ReleaseIntArrayElements(env, arr, elements, 0);

}

在上述代码中,我们首先获取了数组元素的指针,然后通过循环遍历数组元素。在每次访问数组元素之前,我们都会进行边界检查,以确保不会越界。

数组拷贝机制也是JNI数组类型转换中的一个重要方面。JNI提供了GetArrayRegion和SetArrayRegion函数,用于在Java数组和C数组之间进行数据拷贝。以下是一个示例:

JNIEXPORT void JNICALL Java_MyClass_myMethod(JNIEnv *env, jobject obj, jintArray arr) {

jint *cArray = malloc(sizeof(int) * (*env)->GetArrayLength(env, arr));

if (cArray == NULL) {

return; // 内存分配失败,直接返回

}

// 拷贝Java数组到C数组

(*env)->GetArrayRegion(env, arr, 0, (*env)->GetArrayLength(env, arr), cArray);

// 处理C数组

for (int i = 0; i < (*env)->GetArrayLength(env, arr); i++) {

cArray[i] *= 2;

}

// 拷贝C数组回Java数组

(*env)->SetArrayRegion(env, arr, 0, (*env)->GetArrayLength(env, arr), cArray);

free(cArray);

}

在上述代码中,我们首先使用malloc为C数组分配内存,然后使用GetArrayRegion函数将Java数组中的数据拷贝到C数组。处理完C数组后,我们再次使用SetArrayRegion函数将C数组中的数据拷贝回Java数组。

异常处理是JNI编程中的一个重要环节。在JNI中,如果发生异常,我们需要使用ExceptionDescribe和ExceptionClear函数来处理。以下是一个示例:

JNIEXPORT void JNICALL Java_MyClass_myMethod(JNIEnv *env, jobject obj, jintArray arr) {

jint *elements = (*env)->GetIntArrayElements(env, arr, NULL);

if (elements == NULL) {

(*env)->ExceptionDescribe(env);

(*env)->ExceptionClear(env);

return;

}

// 处理数组元素

// ...

(*env)->ReleaseIntArrayElements(env, arr, elements, 0);

}

在上述代码中,如果GetIntArrayElements函数返回NULL,表示无法获取数组元素的指针,这时我们会调用ExceptionDescribe函数来打印异常信息,并使用ExceptionClear函数清除异常。

性能考量是JNI编程中不可忽视的一个方面。在进行数组类型转换时,我们需要注意以下几点:

- 尽量减少数组拷贝次数,避免不必要的性能损耗。

- 在处理大型数组时,考虑使用内存映射技术,以提高访问速度。

- 在JNI函数中,尽量使用局部引用,避免全局引用导致的内存泄漏。

跨平台兼容性是JNI编程中需要关注的问题。JNI规范定义了一套统一的API,但不同平台的实现可能存在差异。因此,在编写JNI代码时,我们需要确保代码能够在不同平台上正常运行。

最后,以下是一个JNI数组类型转换的示例代码:

JNIEXPORT void JNICALL Java_MyClass_myMethod(JNIEnv *env, jobject obj, jintArray arr) {

jint *elements = (*env)->GetIntArrayElements(env, arr, NULL);

if (elements == NULL) {

(*env)->ExceptionDescribe(env);

(*env)->ExceptionClear(env);

return;

}

// 检查数组边界

// ...

// 拷贝Java数组到C数组

// ...

// 拷贝C数组回Java数组

// ...

(*env)->ReleaseIntArrayElements(env, arr, elements, 0);

}

在上述代码中,我们首先获取了Java数组的元素指针,然后进行了边界检查和数组拷贝。最后,我们释放了数组元素的指针。这个示例展示了JNI数组类型转换的基本流程。

| JNI数组类型转换方面 | 详细描述 | 示例代码 |

|---|---|---|

| Java数组与C数组对应关系 | Java数组是对象,C数组是基本数据类型。JNI通过特定的数据类型实现两者之间的转换,如int[]对应int*。 | int[] javaArray; 对应 int* cArray; |

| 数据类型转换规则 | Java数组类型与C数组类型之间的转换规则,如int[]转换为int*,float[]转换为float*。 | jintArray arr = env->NewIntArray(10); 对应 int* cArray = env->GetIntArrayElements(arr, NULL); |

| 数组边界检查 | 在JNI操作数组时,必须确保不会越界访问数组元素,否则会抛出ArrayIndexOutOfBoundsException异常。 | if (i < 0 || i >= env->GetArrayLength(arr)) { ... } |

| 数组拷贝机制 | JNI提供GetArrayRegion和SetArrayRegion函数,用于在Java数组和C数组之间进行数据拷贝。 | env->GetArrayRegion(arr, 0, length, cArray); |

| 异常处理 | 当JNI操作发生异常时,使用ExceptionDescribe和ExceptionClear函数处理异常。 | if (elements == NULL) { env->ExceptionDescribe(env); env->ExceptionClear(env); return; } |

| 性能考量 | 减少数组拷贝次数,使用内存映射技术,使用局部引用避免内存泄漏。 | jint *elements = env->GetIntArrayElements(arr, NULL); |

| 跨平台兼容性 | JNI规范定义统一的API,但不同平台实现可能存在差异,需确保代码在不同平台上运行。 | #ifdef _WIN32 ... #else ... #endif |

| 示例代码 | 展示JNI数组类型转换的基本流程。 | jint *elements = env->GetIntArrayElements(arr, NULL); |

JNI数组类型转换在Java和C之间的交互中扮演着关键角色。例如,当从Java代码调用C库时,需要将Java数组转换为C数组,以便C代码可以直接操作这些数据。这种转换不仅要求开发者理解两种语言的数据结构差异,还需要掌握JNI提供的转换规则和边界检查机制,以避免潜在的错误和性能问题。例如,在转换

int[]到int*时,必须确保不会超出数组的边界,否则可能导致未定义行为或程序崩溃。JNI提供了GetArrayRegion和SetArrayRegion函数来安全地在Java数组和C数组之间进行数据拷贝,这对于保持数据一致性和避免内存泄漏至关重要。此外,开发者还需注意不同平台之间的兼容性问题,特别是在使用特定平台特性时,需要通过预处理器指令进行条件编译,以确保代码的跨平台运行。

🍊 JNI:本地方法

在当今的软件开发领域,Java作为一种跨平台、面向对象的编程语言,被广泛应用于企业级应用开发。然而,在某些特定场景下,Java的运行效率可能无法满足高性能计算的需求。这时,JNI(Java Native Interface)技术应运而生,它允许Java程序调用本地方法,从而实现Java与本地代码的交互。本文将围绕JNI的本地方法展开讨论,探讨其定义、实现、调用以及异常处理等方面。

JNI的本地方法在Java程序中扮演着至关重要的角色。在处理图像处理、音频处理、高性能计算等需要大量计算资源的任务时,本地方法能够提供更高的执行效率。例如,在开发高性能的图像识别算法时,Java代码可能无法满足实时处理的需求,此时引入本地方法,利用C/C++等语言的高效计算能力,可以显著提升程序的性能。

接下来,我们将详细介绍JNI本地方法的定义与声明、实现与调用以及异常处理。首先,本地方法的定义与声明涉及在Java代码中声明本地方法的方法签名,并在C/C++代码中实现相应的函数。这一过程需要遵循JNI规范,确保Java和本地代码之间的正确交互。其次,本地方法的实现与调用是JNI的核心功能,它允许Java程序调用本地方法,同时将Java对象的数据传递给本地代码。在这一过程中,需要注意数据类型的转换和内存管理等问题。最后,异常处理是JNI编程中不可或缺的一部分,它能够确保在发生错误时,程序能够优雅地处理异常,避免系统崩溃。

总之,JNI的本地方法在Java程序中具有重要的实用价值。通过引入本地方法,Java程序可以充分利用本地代码的高效计算能力,从而提升整体性能。在接下来的内容中,我们将逐一介绍JNI本地方法的各个方面,帮助读者全面了解这一技术。

本地方法:定义与声明

在Java编程语言中,本地方法是一种特殊的方法,它允许Java程序调用非Java代码,如C或C++代码。这种能力使得Java程序能够访问本地库和系统资源,从而实现更高效和强大的功能。本地方法的定义与声明是本地方法开发的基础,以下是关于本地方法定义与声明的详细描述。

本地方法定义,即编写本地方法的实现代码。通常,本地方法是用C或C++等本地语言编写的。在编写本地方法时,需要遵循以下规范:

-

函数签名:本地方法的函数签名必须与Java中声明的本地方法完全一致,包括返回类型、方法名和参数列表。

-

访问修饰符:本地方法的访问修饰符可以是public、protected或默认(无修饰符),但不能是private。

-

返回类型:本地方法的返回类型必须是Java中对应的本地类型,如int、float、double等。

-

参数列表:本地方法的参数列表必须与Java中声明的本地方法完全一致,包括参数类型和参数名。

以下是一个本地方法定义的示例:

// 本地方法定义

JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_example_MainActivity_getNativeString(JNIEnv *env, jobject obj) {

const char *nativeString = "Hello from native code!";

return (*env)->NewStringUTF(env, nativeString);

}

本地方法声明,即在Java程序中声明本地方法。声明本地方法需要使用native关键字,并指定本地方法的签名。以下是一个本地方法声明的示例:

public class MainActivity {

// 本地方法声明

public native String getNativeString();

}

在声明本地方法后,需要使用JNI(Java Native Interface)库将其与本地方法实现代码关联起来。JNI库提供了丰富的API,用于在Java程序和本地代码之间进行交互。

本地方法调用机制是本地方法与Java虚拟机(JVM)交互的关键。当Java程序调用本地方法时,JVM会通过JNI将调用请求传递给本地代码。本地代码执行完毕后,将结果返回给JVM,JVM再将结果传递给Java程序。

本地方法安全性是开发过程中需要关注的问题。由于本地方法可以访问系统资源,因此需要确保本地方法的安全性。以下是一些提高本地方法安全性的措施:

-

限制本地方法的访问权限:通过访问修饰符限制本地方法的访问权限,防止恶意代码调用本地方法。

-

验证本地方法的参数:在本地方法中验证参数的有效性,防止传入非法参数导致程序崩溃。

-

使用异常处理:在本地方法中使用异常处理机制,捕获和处理可能出现的错误。

本地方法性能优化是提高程序性能的关键。以下是一些本地方法性能优化的方法:

-

减少本地方法调用次数:尽量将多个本地方法调用合并为一个,减少调用次数。

-

优化本地方法实现:对本地方法实现进行优化,提高代码执行效率。

-

使用JNI本地缓存:利用JNI本地缓存技术,减少重复的本地方法调用。

本地方法跨平台兼容性是Java语言的一大优势。通过编写本地方法,Java程序可以跨平台运行。以下是一些提高本地方法跨平台兼容性的方法:

-

使用标准本地库:尽量使用标准本地库,如OpenCV、FFmpeg等,这些库通常支持多个平台。

-

编写平台无关的本地代码:尽量编写平台无关的本地代码,避免使用特定平台的特性。

-

使用预处理器:使用预处理器处理不同平台的差异,如使用宏定义区分不同平台。

本地方法开发工具包括JNI、Eclipse、IntelliJ IDEA等。这些工具可以帮助开发者编写、调试和测试本地方法。

本地方法应用场景广泛,如图形处理、音频处理、视频处理、文件操作等。通过使用本地方法,Java程序可以访问系统资源,实现更高效和强大的功能。

| 本地方法相关概念 | 描述 |

|---|---|

| 本地方法 | Java程序调用非Java代码(如C或C++代码)的能力,允许访问本地库和系统资源 |

| 本地方法定义 | 编写本地方法的实现代码,通常使用C或C++等本地语言 |

| 本地方法声明 | 在Java程序中声明本地方法,使用native关键字 |

| JNI(Java Native Interface) | Java程序和本地代码之间进行交互的库 |

| 本地方法调用机制 | JVM通过JNI将调用请求传递给本地代码,执行完毕后返回结果 |

| 本地方法安全性 | 确保本地方法访问系统资源时的安全性 |

| 本地方法性能优化 | 提高程序性能的方法,如减少调用次数、优化实现 |

| 本地方法跨平台兼容性 | 通过编写本地方法,Java程序可以跨平台运行 |

| 本地方法开发工具 | JNI、Eclipse、IntelliJ IDEA等 |

| 本地方法应用场景 | 图形处理、音频处理、视频处理、文件操作等 |

| 本地方法定义规范 | 要求 |

|---|---|

| 函数签名 | 必须与Java中声明的本地方法完全一致,包括返回类型、方法名和参数列表 |

| 访问修饰符 | 可以是public、protected或默认(无修饰符),但不能是private |

| 返回类型 | 必须是Java中对应的本地类型,如int、float、double等 |

| 参数列表 | 必须与Java中声明的本地方法完全一致,包括参数类型和参数名 |

| 本地方法声明示例 | 代码 |

|---|---|

| Java代码 | ```java |

public class MainActivity { public native String getNativeString(); }

| C/C++代码 | ```c

JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_example_MainActivity_getNativeString(JNIEnv *env, jobject obj) {

const char *nativeString = "Hello from native code!";

return (*env)->NewStringUTF(env, nativeString);

}

``` |

| 本地方法安全性措施 | 方法 |

| --- | --- |

| 限制本地方法访问权限 | 通过访问修饰符限制本地方法的访问权限 |

| 验证本地方法参数 | 在本地方法中验证参数的有效性 |

| 使用异常处理 | 在本地方法中使用异常处理机制 |

| 本地方法性能优化方法 | 方法 |

| --- | --- |

| 减少本地方法调用次数 | 尽量将多个本地方法调用合并为一个 |

| 优化本地方法实现 | 对本地方法实现进行优化 |

| 使用JNI本地缓存 | 利用JNI本地缓存技术 |

| 本地方法跨平台兼容性方法 | 方法 |

| --- | --- |

| 使用标准本地库 | 使用如OpenCV、FFmpeg等标准本地库 |

| 编写平台无关的本地代码 | 尽量编写平台无关的本地代码 |

| 使用预处理器 | 使用预处理器处理不同平台的差异 |

> 本地方法在Java程序中的应用,不仅限于简单的资源访问,更在于其强大的性能优势。例如,在图形处理领域,本地方法可以显著提升渲染速度,实现流畅的动画效果。此外,本地方法在音频和视频处理中同样扮演着关键角色,通过调用本地库,Java程序能够高效地处理多媒体数据,提供高质量的音视频体验。在文件操作方面,本地方法可以实现对文件系统的底层访问,提高文件读写效率。这些应用场景的拓展,使得本地方法成为Java程序中不可或缺的一部分。

本地方法:实现与调用

在Java编程中,本地方法(Native Method)指的是Java程序中调用非Java代码的方法。这些非Java代码可以是C/C++、C#、Python等语言的代码。本地方法的引入,使得Java程序能够访问本地库,实现跨语言编程,提高性能,增强功能。

### 🎉 本地方法实现

本地方法实现主要涉及以下几个步骤:

1. **定义本地方法签名**:在Java类中,使用`native`关键字声明本地方法。例如:

```java

public class LocalMethodExample {

public native void nativeMethod();

}

-

编写本地方法实现:在C/C++等语言中,根据Java本地方法签名编写本地方法实现。例如,在C语言中,可以使用

JNI(Java Native Interface)库来实现本地方法。#include <jni.h> #include "LocalMethodExample.h" JNIEXPORT void JNICALL Java_LocalMethodExample_nativeMethod(JNIEnv *env, jobject obj) { // 本地方法实现代码 } -

编译本地方法:将本地方法实现代码编译成动态链接库(DLL或SO文件)。

🎉 本地方法调用机制

本地方法调用机制主要包括以下几个步骤:

-

加载本地库:在Java程序中,使用

System.loadLibrary方法加载本地库。LocalMethodExample example = new LocalMethodExample(); System.loadLibrary("localmethod"); example.nativeMethod(); -

查找本地方法:Java虚拟机(JVM)通过JNI查找本地库中的本地方法实现。

-

执行本地方法:JVM将本地方法调用请求传递给本地库,本地库执行本地方法实现。

🎉 跨语言编程

本地方法使得Java程序能够调用其他语言的代码,实现跨语言编程。例如,可以使用C/C++编写高性能的算法,然后通过本地方法在Java程序中使用。

🎉 JNI原理

JNI(Java Native Interface)是Java与本地代码交互的桥梁。JNI提供了一系列函数,用于在Java程序和本地代码之间传递数据、调用本地方法等。

🎉 本地库调用

本地库调用是指Java程序通过本地方法调用本地库中的函数。本地库可以是C/C++、C#、Python等语言的代码。

🎉 性能优化

本地方法可以提高Java程序的性能。例如,可以使用本地方法实现高性能的数学运算、图像处理等。

🎉 安全性考虑

本地方法调用涉及到本地代码的执行,因此需要考虑安全性问题。例如,要确保本地库的来源可靠,避免执行恶意代码。

🎉 跨平台兼容性

本地方法可以实现跨平台兼容性。例如,可以将本地方法实现代码编译成DLL或SO文件,然后在不同的操作系统上运行。

🎉 错误处理

本地方法调用过程中可能会出现错误,需要妥善处理。例如,可以使用JNI提供的异常处理机制来捕获和处理本地方法调用中的异常。

🎉 资源管理

本地方法调用过程中可能会涉及到资源管理,例如文件、网络连接等。需要确保在本地方法调用结束后,正确释放资源。

🎉 示例代码

以下是一个简单的本地方法示例:

public class LocalMethodExample {

public native void nativeMethod();

}

// C语言实现

#include <jni.h>

#include "LocalMethodExample.h"

JNIEXPORT void JNICALL

Java_LocalMethodExample_nativeMethod(JNIEnv *env, jobject obj) {

printf("Hello from native method!\n");

}

🎉 最佳实践

- 尽量减少本地方法的使用,避免性能损耗。

- 确保本地库的来源可靠,避免执行恶意代码。

- 妥善处理本地方法调用中的异常和错误。

- 在本地方法实现中,注意资源管理,避免资源泄漏。

| 步骤 | 描述 | 示例 |

|---|---|---|

| 定义本地方法签名 | 使用native关键字在Java类中声明本地方法。 | public native void nativeMethod(); |

| 编写本地方法实现 | 在C/C++等语言中根据Java本地方法签名编写实现。 | JNIEXPORT void JNICALL Java_LocalMethodExample_nativeMethod(JNIEnv *env, jobject obj) { ... } |

| 编译本地方法 | 将本地方法实现代码编译成动态链接库。 | 编译成DLL(Windows)或SO(Linux/Unix)文件。 |

| 加载本地库 | 使用System.loadLibrary方法在Java程序中加载本地库。 | System.loadLibrary("localmethod"); |

| 查找本地方法 | JVM通过JNI查找本地库中的本地方法实现。 | 通过JNI机制查找并调用本地方法。 |

| 执行本地方法 | JVM将本地方法调用请求传递给本地库,执行本地方法。 | 本地库执行本地方法实现,如打印信息。 |

| 跨语言编程 | 本地方法允许Java程序调用其他语言的代码。 | 使用C/C++编写高性能算法,通过本地方法在Java中使用。 |

| JNI原理 | JNI是Java与本地代码交互的桥梁,提供一系列函数。 | 使用JNI函数在Java和本地代码之间传递数据。 |

| 本地库调用 | Java程序通过本地方法调用本地库中的函数。 | 调用C/C++库中的函数进行特定操作。 |

| 性能优化 | 本地方法可以提高Java程序的性能。 | 使用本地方法实现高性能计算任务。 |

| 安全性考虑 | 本地方法调用涉及本地代码执行,需考虑安全性问题。 | 确保本地库来源可靠,避免恶意代码执行。 |

| 跨平台兼容性 | 本地方法实现跨平台兼容性。 | 编译本地方法实现代码为不同操作系统上的动态链接库。 |

| 错误处理 | 本地方法调用过程中可能出现错误,需妥善处理。 | 使用JNI异常处理机制捕获和处理异常。 |

| 资源管理 | 本地方法调用过程中可能涉及资源管理。 | 确保在本地方法调用结束后正确释放资源。 |

| 示例代码 | 本地方法示例。 | Java类和C语言实现代码的示例。 |

| 最佳实践 | 本地方法使用最佳实践。 | 减少本地方法使用,确保本地库安全可靠。 |

本地方法在Java程序中的应用,不仅能够提升程序的性能,还能实现跨语言的编程,使得Java能够调用其他语言的代码库,如C/C++,从而实现复杂算法或操作。然而,这种跨语言调用也带来了安全性问题,因此在使用本地方法时,必须确保本地库的来源可靠,避免恶意代码的执行。此外,本地方法的使用并非越多越好,应当根据实际需求合理使用,以保持代码的简洁性和可维护性。

# 🌟 定义一个简单的函数,用于模拟本地方法中的异常处理

def local_method_example():

try:

# 模拟一个可能引发异常的操作

result = 10 / 0

except ZeroDivisionError as e:

# 捕获除以零的异常

print(f"捕获到异常:{e}")

# 处理异常,例如记录日志或返回错误信息

handle_exception(e)

finally:

# 无论是否发生异常,都会执行的代码

print("执行完毕,无论是否发生异常。")

# 🌟 定义异常处理函数

def handle_exception(exception):

# 记录异常信息到日志

log_exception(exception)

# 根据异常类型进行不同的处理

if isinstance(exception, ZeroDivisionError):

print("无法进行除法运算,因为分母为零。")

else:

print("发生了未知异常。")

# 🌟 定义日志记录函数

def log_exception(exception):

# 这里仅打印日志信息,实际应用中可能写入文件或发送到日志服务器

print(f"日志记录:{exception.__class__.__name__} - {exception}")

# 🌟 调用函数,模拟异常处理

local_method_example()

在上述代码中,我们定义了一个名为local_method_example的函数,它模拟了一个本地方法中的异常处理过程。在try块中,我们尝试执行一个可能引发异常的操作,即除以零。如果发生ZeroDivisionError异常,它将被捕获并传递给handle_exception函数进行处理。

在handle_exception函数中,我们首先调用log_exception函数来记录异常信息。然后,根据异常的类型,我们执行相应的处理逻辑。在这个例子中,我们检查异常是否为ZeroDivisionError,如果是,则打印一条特定的错误信息。

log_exception函数负责将异常信息记录到日志中。在实际应用中,这个函数可能会将日志信息写入文件或发送到远程日志服务器。

最后,在local_method_example函数中,无论是否发生异常,finally块中的代码都会被执行,这确保了某些操作(如清理资源)总是会被执行。

这个例子展示了本地方法中异常处理的基本流程,包括异常捕获、异常处理和异常日志记录。在实际应用中,异常处理可能更加复杂,需要考虑更多的异常类型和处理逻辑。

| 函数名称 | 功能描述 | 关键步骤 |

|---|---|---|

local_method_example | 模拟本地方法中的异常处理过程。 | 1. 尝试执行可能引发异常的操作(如除以零)。<br>2. 捕获ZeroDivisionError异常并传递给handle_exception函数处理。<br>3. 无论是否发生异常,执行finally块中的代码。 |

handle_exception | 处理捕获到的异常,包括记录日志和根据异常类型执行不同的处理逻辑。 | 1. 调用log_exception函数记录异常信息。<br>2. 检查异常类型,如果是ZeroDivisionError,则打印特定错误信息。<br>3. 如果是其他类型的异常,打印未知异常信息。 |

log_exception | 将异常信息记录到日志中。 | 1. 打印异常信息,实际应用中可能写入文件或发送到远程日志服务器。 |

| 异常捕获 | 在try块中执行可能引发异常的操作,并在except块中捕获特定类型的异常。 | 1. 尝试执行操作。<br>2. 如果发生异常,进入相应的except块进行处理。 |

| 异常处理 | 在except块中根据异常类型执行相应的处理逻辑。 | 1. 检查异常类型。<br>2. 执行针对特定异常类型的处理逻辑。 |

| 日志记录 | 在handle_exception函数中记录异常信息,以便后续分析和追踪。 | 1. 调用log_exception函数记录异常信息。<br>2. 将异常信息写入日志文件或发送到日志服务器。 |

| 资源清理 | 在finally块中执行必要的资源清理操作,确保资源被正确释放。 | 1. 无论是否发生异常,执行清理操作。<br>2. 确保资源被正确释放,避免资源泄漏。 |

在软件开发过程中,异常处理是确保程序稳定性和可靠性的关键环节。local_method_example函数通过模拟本地方法中的异常处理过程,展示了如何在实际操作中应用异常捕获和处理机制。它不仅能够捕获和处理ZeroDivisionError等常见异常,还能确保在异常发生时,程序能够优雅地恢复并继续执行,从而避免程序崩溃。

在处理异常时,handle_exception函数扮演着至关重要的角色。它不仅负责记录异常信息,以便后续分析和追踪,还根据异常类型执行不同的处理逻辑。这种灵活的处理方式,使得程序在面对各种异常情况时,都能做出恰当的反应。

此外,log_exception函数作为异常信息记录的工具,其重要性不言而喻。它将异常信息记录到日志中,为开发者提供了宝贵的调试信息,有助于快速定位问题并解决问题。

在资源管理方面,finally块的作用不容忽视。无论是否发生异常,finally块中的代码都会被执行,这为开发者提供了一个清理资源的绝佳机会。通过在finally块中执行必要的资源清理操作,可以确保资源被正确释放,避免资源泄漏,从而提高程序的性能和稳定性。

🍊 JNI:全局引用与局部引用

在Java与本地库(如C/C++)交互的过程中,JNI(Java Native Interface)扮演着至关重要的角色。JNI允许Java代码调用非Java代码,从而实现跨语言编程。然而,在JNI编程中,正确管理引用是避免内存泄漏和资源浪费的关键。本文将深入探讨JNI中的全局引用与局部引用,分析其概念、作用、创建与释放方法,以帮助开发者更好地理解和应用JNI。

JNI的全局引用与局部引用是JNI编程中常见的内存管理问题。全局引用指的是在JNI环境中,引用的生命周期与Java对象的生命周期相同,即使Java对象被垃圾回收,全局引用仍然存在。而局部引用则是在JNI方法调用过程中创建的引用,其生命周期仅限于当前方法调用。

在JNI编程中,全局引用与局部引用的正确管理至关重要。全局引用如果不正确释放,可能会导致内存泄漏;而局部引用如果不正确创建,可能会导致资源浪费。因此,了解全局引用与局部引用的概念、作用、创建与释放方法对于JNI编程至关重要。

接下来,本文将详细介绍JNI的全局引用与局部引用。首先,我们将探讨全局引用的概念与作用,包括其在JNI编程中的应用场景。随后,我们将介绍全局引用的创建与释放方法,帮助开发者正确管理全局引用。接着,我们将分析局部引用的概念与作用,并介绍局部引用的创建与释放方法。通过这些内容,读者将能够全面了解JNI的全局引用与局部引用,从而在实际编程中避免内存泄漏和资源浪费。

JNI的全局引用与局部引用是JNI编程中不可或缺的知识点。掌握这些知识点,有助于开发者更好地理解和应用JNI,提高JNI编程的效率和稳定性。在后续内容中,我们将详细讲解JNI的全局引用与局部引用的相关知识,帮助读者在实际编程中避免潜在问题。

🎉 全局引用:概念与作用

全局引用,顾名思义,是指在程序中,无论在代码的哪个部分,都可以访问到某个特定的变量或对象。这种引用方式在编程中扮演着至关重要的角色,它使得代码更加模块化、可重用,并且易于维护。

📝 概念定义

在编程中,全局引用通常指的是在程序的全局作用域中定义的变量或对象。全局作用域是指程序中最外层的作用域,它包含了所有未被局部作用域覆盖的变量和函数。全局引用的变量或对象可以在程序的任何地方被访问和修改,而不需要通过特定的函数或方法。

📝 作用原理

全局引用的作用原理基于作用域链。在JavaScript中,作用域链是一个由当前执行上下文的作用域和其父级作用域组成的链表。当访问一个变量时,JavaScript引擎会沿着作用域链从当前作用域向上查找,直到找到该变量或到达全局作用域。

在全局作用域中定义的变量或对象,其作用域链只包含全局作用域本身。因此,无论在程序的哪个部分访问这个变量,都会直接访问到全局作用域中的变量。

// 全局变量

let globalVar = 'Hello, World!';

function printGlobalVar() {

// 访问全局变量

console.log(globalVar);

}

printGlobalVar(); // 输出:Hello, World!

📝 应用场景

全局引用在编程中有着广泛的应用场景,以下是一些常见的例子:

- 配置参数:在应用程序中,可以使用全局变量来存储配置参数,如数据库连接信息、API密钥等。

- 共享状态:在多线程或异步编程中,全局变量可以用来存储共享状态,如用户会话信息、全局计数器等。

- 全局函数:全局函数可以在程序的任何地方被调用,从而简化代码结构。

📝 优势与局限

全局引用的优势在于其易用性和灵活性。然而,它也存在一些局限:

- 命名冲突:由于全局变量可以在程序的任何地方被访问和修改,因此容易与其他变量发生命名冲突。

- 难以维护:全局变量可能导致代码难以维护,因为它们可能被程序中的多个部分修改。

- 性能影响:在某些情况下,全局变量可能会影响性能,因为它们需要被所有访问它们的代码共享。

📝 实现方式

全局引用的实现方式取决于所使用的编程语言。以下是一些常见编程语言中实现全局引用的方法:

- JavaScript:在JavaScript中,可以在全局作用域中定义变量或对象。

- Python:在Python中,可以在模块级别定义变量或对象。

- Java:在Java中,可以在类级别定义变量或对象。

📝 编程语言支持

大多数现代编程语言都支持全局引用。以下是一些支持全局引用的编程语言:

- JavaScript

- Python

- Java

- C++

- C#

📝 跨平台兼容性

全局引用的跨平台兼容性取决于所使用的编程语言和平台。在大多数情况下,全局引用可以在不同的平台上正常工作。

📝 性能影响

全局引用的性能影响取决于具体的应用场景。在某些情况下,全局引用可能会影响性能,因为它们需要被所有访问它们的代码共享。

📝 最佳实践

为了充分利用全局引用的优势并避免其局限,以下是一些最佳实践:

- 尽量减少全局变量的使用,以降低命名冲突和难以维护的风险。

- 使用命名空间或模块化技术来组织全局变量。

- 在全局变量中存储配置参数和共享状态时,确保它们是线程安全的。

| 概念/方面 | 描述 |

|---|---|

| 概念定义 | 全局引用是指在程序的全局作用域中定义的变量或对象,可以在程序的任何地方被访问和修改。 |

| 作用原理 | 作用域链:JavaScript中的作用域链由当前执行上下文的作用域和其父级作用域组成。全局变量仅在全局作用域中定义,因此其作用域链只包含全局作用域本身。 |

| 应用场景 | 1. 配置参数:存储数据库连接信息、API密钥等。2. 共享状态:在多线程或异步编程中存储共享状态,如用户会话信息、全局计数器等。3. 全局函数:简化代码结构,在程序的任何地方被调用。 |

| 优势 | 1. 易用性:全局变量可以在程序的任何地方被访问和修改。2. 灵活性:适用于配置参数、共享状态和全局函数等场景。 |

| 局限 | 1. 命名冲突:全局变量容易与其他变量发生命名冲突。2. 难以维护:全局变量可能导致代码难以维护。3. 性能影响:全局变量可能会影响性能。 |

| 实现方式 | 1. JavaScript:在全局作用域中定义变量或对象。2. Python:在模块级别定义变量或对象。3. Java:在类级别定义变量或对象。 |

| 编程语言支持 | 1. JavaScript2. Python3. Java4. C++5. C# |

| 跨平台兼容性 | 全局引用的跨平台兼容性取决于所使用的编程语言和平台。在大多数情况下,全局引用可以在不同的平台上正常工作。 |

| 性能影响 | 全局引用的性能影响取决于具体的应用场景。在某些情况下,全局引用可能会影响性能。 |

| 最佳实践 | 1. 尽量减少全局变量的使用。2. 使用命名空间或模块化技术来组织全局变量。3. 确保全局变量是线程安全的。 |

在实际编程实践中,全局引用虽然提供了极大的便利,但同时也带来了潜在的风险。例如,在大型项目中,过多的全局变量可能导致代码混乱,增加调试难度。因此,合理地使用全局引用,并遵循最佳实践,是保证代码质量和项目稳定性的关键。例如,在JavaScript中,可以通过模块化编程来限制全局变量的使用,从而降低命名冲突和代码维护的难度。

# 🌟 引用创建机制

# 🌟 引用创建是全局引用管理的第一步,通常在对象被创建时自动生成引用。

class Object:

def __init__(self):

self._ref_count = 0

def add_ref(self):

self._ref_count += 1

def release(self):

self._ref_count -= 1

if self._ref_count == 0:

del self

# 🌟 引用生命周期管理

# 🌟 引用生命周期管理确保引用在对象不再需要时被正确释放,避免内存泄漏。

obj = Object()

obj.add_ref() # 引用增加

obj.release() # 引用释放

# 🌟 引用计数算法

# 🌟 引用计数算法是一种简单的引用管理机制,通过跟踪对象的引用数量来决定是否释放对象。

class RefCountedObject(Object):

def __init__(self):

super().__init__()

self._refs = set()

def add_ref(self):

self._refs.add(None) # 添加一个虚拟引用

super().add_ref()

def release(self):

self._refs.remove(None) # 移除虚拟引用

super().release()

# 🌟 引用释放机制

# 🌟 引用释放机制确保当引用计数为零时,对象被正确地回收。

obj = RefCountedObject()

obj.add_ref()

obj.release() # 引用释放,对象被回收

# 🌟 引用泄漏与内存溢出

# 🌟 引用泄漏是指对象被错误地引用,导致无法被垃圾回收,最终导致内存溢出。

# 🌟 避免引用泄漏的最佳实践是确保所有引用都被正确释放。

# 🌟 引用类型(强、弱、软、虚)

# 🌟 引用类型决定了引用对对象生命周期的影响。

class StrongRef(Object):

pass

class WeakRef(Object):

pass

class SoftRef(Object):

pass

class VirtualRef(Object):

pass

# 🌟 引用管理工具

# 🌟 引用管理工具可以帮助开发者更好地管理引用,例如Python的weakref模块。

# 🌟 引用性能影响

# 🌟 引用管理对性能有重要影响,不当的引用管理可能导致性能下降。

# 🌟 引用安全性与稳定性

# 🌟 引用安全性与稳定性是全局引用管理的关键目标,确保系统稳定运行。

# 🌟 引用最佳实践

# 🌟 引用最佳实践包括及时释放引用、避免循环引用、使用引用管理工具等。

以上代码块展示了全局引用的创建与释放过程,包括引用创建机制、引用生命周期管理、引用计数算法、引用释放机制、引用类型、引用管理工具、引用性能影响、引用安全性与稳定性以及引用最佳实践。

| 概念/主题 | 描述 |

|---|---|

| 引用创建机制 | 对象创建时自动生成的引用,是全局引用管理的第一步。 |

| 引用生命周期管理 | 确保引用在对象不再需要时被正确释放,避免内存泄漏。 |

| 引用计数算法 | 通过跟踪对象的引用数量来决定是否释放对象的一种简单机制。 |

| 引用释放机制 | 当引用计数为零时,对象被正确回收的机制。 |

| 引用泄漏 | 对象被错误地引用,导致无法被垃圾回收,最终导致内存溢出。 |

| 引用类型 | 决定引用对对象生命周期影响的类型,包括强、弱、软、虚引用。 |

| 引用管理工具 | 帮助开发者更好地管理引用的工具,如Python的weakref模块。 |

| 引用性能影响 | 引用管理对性能有重要影响,不当的引用管理可能导致性能下降。 |

| 引用安全性与稳定性 | 确保系统稳定运行的目标,是全局引用管理的关键。 |

| 引用最佳实践 | 包括及时释放引用、避免循环引用、使用引用管理工具等。 |

在软件工程中,引用创建机制是确保对象能够被正确访问和管理的基石。它不仅涉及到对象创建时引用的自动生成,还涉及到引用的持久性和可访问性。例如,在Java中,每当创建一个对象时,JVM都会为其生成一个引用,这个引用随后可以被用于访问和操作该对象。这种自动化的引用创建大大简化了对象的创建和使用过程,但同时也要求开发者对引用的生命周期进行有效管理。

局部引用:概念与作用

局部引用,是编程语言中一种重要的概念,它涉及到变量、对象以及它们之间的关系。在编程中,局部引用通常指的是在函数或方法内部对某个对象的引用,这种引用仅在函数或方法的执行范围内有效。

🎉 概念

局部引用的概念源于编程中对变量作用域的划分。在大多数编程语言中,变量可以分为局部变量和全局变量。局部变量是指在函数或方法内部声明的变量,其作用域仅限于该函数或方法内部。而局部引用,则是在函数或方法内部对局部变量的引用。

🎉 引用类型

局部引用的类型取决于所引用的对象。在面向对象编程中,局部引用通常指的是对对象的引用。这种引用可以是直接引用,也可以是通过指针或引用类型实现的。

🎉 引用作用

局部引用在编程中具有以下作用:

- 封装:局部引用有助于封装对象,使得对象的状态和行为在对象内部保持私有,从而提高代码的可维护性和可读性。

- 数据传递:局部引用可以用于在函数或方法之间传递数据,使得函数或方法可以操作传入的对象,而不需要修改对象本身。

- 资源共享:局部引用可以用于在函数或方法内部共享对象的状态,使得多个函数或方法可以访问和修改同一对象的状态。

🎉 引用实现方式

局部引用的实现方式取决于编程语言。以下是一些常见的实现方式:

- 指针:在C和C++等语言中,局部引用通常通过指针实现。指针存储了对象的内存地址,从而实现对对象的引用。

- 引用类型:在Java和C#等语言中,局部引用通常通过引用类型实现。引用类型是一种特殊的类型,它存储了对象的引用,从而实现对对象的引用。

- 闭包:在JavaScript等语言中,局部引用可以通过闭包实现。闭包是一种特殊的函数,它可以访问和修改函数内部声明的变量。

🎉 引用与对象关系

局部引用与对象之间的关系是紧密的。局部引用存储了对象的引用,从而实现对对象的访问和操作。在函数或方法执行过程中,局部引用可以访问对象的状态和方法,从而实现对对象的操作。

🎉 引用与内存管理

局部引用与内存管理密切相关。在函数或方法执行过程中,局部引用会占用一定的内存空间。当函数或方法执行完成后,局部引用会自动释放,从而释放所占用的内存空间。

🎉 引用在编程中的应用

局部引用在编程中具有广泛的应用,以下是一些示例:

- 封装对象:在面向对象编程中,局部引用可以用于封装对象,使得对象的状态和行为在对象内部保持私有。

- 数据传递:局部引用可以用于在函数或方法之间传递数据,使得函数或方法可以操作传入的对象。

- 资源共享:局部引用可以用于在函数或方法内部共享对象的状态,使得多个函数或方法可以访问和修改同一对象的状态。

🎉 引用的优缺点

局部引用具有以下优缺点:

优点:

- 提高代码的可维护性和可读性。

- 方便在函数或方法之间传递数据。

- 资源共享,提高代码复用性。

缺点:

- 内存占用较大。

- 管理复杂,容易出现内存泄漏等问题。

🎉 引用的注意事项

在使用局部引用时,需要注意以下事项:

- 确保局部引用的作用域合理,避免出现作用域泄露等问题。

- 合理管理局部引用的生命周期,避免内存泄漏。

- 注意局部引用的类型,确保类型安全。

🎉 引用的案例分析

以下是一个使用局部引用的简单示例:

public class Example {

public static void main(String[] args) {

Person person = new Person("张三", 20);

printName(person);

}

public static void printName(Person person) {

System.out.println("姓名:" + person.getName());

}

}

在这个示例中,printName 方法通过局部引用 person 访问了 Person 对象的 getName 方法,从而实现了对对象状态的访问。

| 局部引用特性 | 描述 |

|---|---|

| 概念 | 局部引用是指在函数或方法内部对某个对象的引用,其作用域仅限于该函数或方法内部。 |

| 引用类型 | - 指针:在C和C++等语言中,通过指针存储对象的内存地址,实现对对象的引用。 <br> - 引用类型:在Java和C#等语言中,通过引用类型存储对象的引用。 <br> - 闭包:在JavaScript等语言中,通过闭包实现局部引用。 |

| 引用作用 | - 封装:提高代码的可维护性和可读性。 <br> - 数据传递:在函数或方法之间传递数据。 <br> - 资源共享:在函数或方法内部共享对象的状态。 |

| 引用与对象关系 | 局部引用存储了对象的引用,实现对对象的访问和操作。 |

| 引用与内存管理 | 局部引用占用内存空间,函数或方法执行完成后自动释放。 |

| 引用在编程中的应用 | - 封装对象 <br> - 数据传递 <br> - 资源共享 |

| 引用的优缺点 | - 优点:提高代码的可维护性和可读性,方便数据传递,资源共享。 <br> - 缺点:内存占用较大,管理复杂,容易出现内存泄漏等问题。 |

| 引用的注意事项 | - 确保局部引用的作用域合理。 <br> - 合理管理局部引用的生命周期。 <br> - 注意局部引用的类型,确保类型安全。 |

| 引用案例分析 | 示例代码展示了局部引用在Java中的使用,通过局部引用访问对象的状态。 |

局部引用在编程中扮演着至关重要的角色,它不仅能够增强代码的模块化,还能有效提升性能。例如,在C++中,通过指针的局部引用,可以避免不必要的对象复制,从而减少内存消耗和提高执行效率。此外,局部引用在实现回调函数和事件处理机制时也发挥着不可替代的作用。在JavaScript中,闭包的局部引用机制使得函数能够访问其创建时的作用域,这种特性在实现高级的编程模式,如模块化和事件驱动编程中尤为重要。

局部引用:创建与释放

在编程语言中,局部引用是管理对象生命周期的一种机制。它允许开发者创建引用,并在需要时引用对象,同时确保在不再需要对象时能够正确地释放引用,避免内存泄漏。

🎉 创建局部引用

局部引用的创建通常在函数或方法内部进行。以下是一个简单的示例,展示了如何在Python中创建局部引用:

def create_local_ref():

# 创建局部引用

local_obj = [1, 2, 3]

# 局部引用被使用

print(local_obj)

# 函数结束,局部引用的生命周期结束

在这个例子中,local_obj 是一个局部引用,它指向一个列表对象。当函数执行完毕后,local_obj 的生命周期也随之结束。

🎉 引用生命周期

引用的生命周期从创建开始,到引用不再被使用时结束。在上述Python示例中,local_obj 的生命周期与 create_local_ref 函数的执行过程相同。当函数执行完毕,local_obj 的生命周期也随之结束。

🎉 引用释放机制

在许多编程语言中,引用的释放是通过垃圾回收机制来实现的。垃圾回收器会自动检测不再被引用的对象,并将其占用的内存释放。以下是一个Java示例,展示了引用释放的过程:

public class LocalRefExample {

public static void main(String[] args) {

LocalRefExample example = new LocalRefExample();

example.createLocalRef();

}

public void createLocalRef() {

LocalRefExample localObj = new LocalRefExample();

// 局部引用被使用

System.out.println(localObj);

// 当main方法执行完毕,localObj的生命周期结束,垃圾回收器会释放其占用的内存

}

}

在这个Java示例中,localObj 是一个局部引用,它指向 LocalRefExample 类的一个实例。当 main 方法执行完毕后,localObj 的生命周期结束,垃圾回收器会释放其占用的内存。

🎉 引用计数

在某些编程语言中,引用计数是一种常见的引用释放机制。引用计数跟踪每个对象的引用数量,当引用数量变为0时,对象将被释放。以下是一个C++示例,展示了引用计数的概念:

# 🌟include <iostream>

class MyClass {

public:

int count;

MyClass() : count(1) {}

~MyClass() {

std::cout << "Object destroyed" << std::endl;

}

};

int main() {

MyClass* obj = new MyClass();

MyClass* ref = obj;

delete ref; // 引用计数为1,对象不会被释放

delete obj; // 引用计数为0,对象被释放

return 0;

}

在这个C++示例中,MyClass 的构造函数将引用计数初始化为1。当 ref 被删除时,引用计数仍为1,对象不会被释放。当 obj 被删除时,引用计数变为0,对象被释放。

🎉 引用泄漏

引用泄漏是指对象被引用,但引用不再被使用,导致对象无法被垃圾回收器回收。以下是一个C++示例,展示了引用泄漏的概念:

# 🌟include <iostream>

class MyClass {

public:

int count;

MyClass() : count(1) {}

~MyClass() {

std::cout << "Object destroyed" << std::endl;

}

};

int main() {

MyClass* obj = new MyClass();

MyClass* ref = obj;

// 引用ref不再被使用,但obj仍然被引用,导致obj无法被释放

return 0;

}

在这个C++示例中,ref 被删除,但 obj 仍然被引用,导致 obj 无法被释放,从而产生引用泄漏。

🎉 引用回收

引用回收是指垃圾回收器回收不再被引用的对象的过程。以下是一个Java示例,展示了引用回收的过程:

public class LocalRefExample {

public static void main(String[] args) {

LocalRefExample example = new LocalRefExample();

example.createLocalRef();

// 当main方法执行完毕,example不再被引用,垃圾回收器会回收其占用的内存

}

public void createLocalRef() {

LocalRefExample localObj = new LocalRefExample();

// 局部引用被使用

System.out.println(localObj);

// 当createLocalRef方法执行完毕,localObj的生命周期结束,垃圾回收器会回收其占用的内存

}

}

在这个Java示例中,localObj 的生命周期在 createLocalRef 方法结束时结束,垃圾回收器会回收其占用的内存。

🎉 引用管理策略

引用管理策略是指开发者如何管理引用,以确保对象的生命周期得到正确处理。以下是一些常见的引用管理策略:

- 避免不必要的引用:尽量减少不必要的引用,以减少引用泄漏的风险。

- 及时释放引用:在不再需要引用时,及时释放引用,以避免引用泄漏。

- 使用弱引用:在某些情况下,可以使用弱引用来引用对象,弱引用不会阻止对象被垃圾回收器回收。

- 使用引用计数:在某些编程语言中,可以使用引用计数来管理引用,以避免引用泄漏。

🎉 引用与对象生命周期

引用与对象生命周期密切相关。引用的存在与否决定了对象的生命周期。以下是一些关于引用与对象生命周期的要点:

- 引用创建:创建引用时,对象的生命周期开始。

- 引用释放:释放引用时,对象的生命周期结束。

- 引用计数:在引用计数机制中,引用计数决定了对象的生命周期。

- 垃圾回收:在垃圾回收机制中,垃圾回收器会回收不再被引用的对象。

🎉 引用与内存管理

引用与内存管理密切相关。引用的存在与否决定了内存的分配与释放。以下是一些关于引用与内存管理的要点:

- 内存分配:创建引用时,内存被分配给对象。

- 内存释放:释放引用时,内存被释放。

- 引用计数:在引用计数机制中,引用计数决定了内存的分配与释放。

- 垃圾回收:在垃圾回收机制中,垃圾回收器会回收不再被引用的对象占用的内存。

| 引用生命周期管理概念 | 描述 | 示例语言 |

|---|---|---|

| 局部引用创建 | 局部引用在函数或方法内部创建,并在函数或方法执行完毕后结束生命周期。 | Python 示例:local_obj = [1, 2, 3] |

| 引用生命周期 | 引用从创建开始,到不再被使用时结束。 | Java 示例:localObj 在 main 方法执行完毕后结束生命周期 |

| 引用释放机制 | 通过垃圾回收机制自动检测不再被引用的对象,并释放其内存。 | Java 示例:localObj 的内存由垃圾回收器释放 |

| 引用计数 | 跟踪每个对象的引用数量,当引用数量变为0时,对象被释放。 | C++ 示例:delete ref; 和 delete obj; |

| 引用泄漏 | 对象被引用,但引用不再被使用,导致对象无法被垃圾回收器回收。 | C++ 示例:ref 被删除,但 obj 仍然被引用 |

| 引用回收 | 垃圾回收器回收不再被引用的对象的过程。 | Java 示例:localObj 被垃圾回收器回收 |

| 引用管理策略 | 开发者如何管理引用,以确保对象的生命周期得到正确处理。 | 避免不必要的引用,及时释放引用等 |

| 引用与对象生命周期 | 引用的存在与否决定了对象的生命周期。 | 创建引用时,对象的生命周期开始;释放引用时,对象的生命周期结束 |

| 引用与内存管理 | 引用的存在与否决定了内存的分配与释放。 | 创建引用时,内存被分配;释放引用时,内存被释放 |

在局部引用创建过程中,局部变量仅在函数或方法的作用域内存在,一旦函数或方法执行完毕,局部引用的生命周期也随之结束。这种机制有助于防止内存泄漏,因为它确保了不再需要的对象能够及时被垃圾回收器回收。例如,在Python中,局部变量

local_obj在函数执行完毕后,其引用生命周期也随之结束,从而避免了内存泄漏的风险。这种局部引用的生命周期管理对于编写高效、安全的代码至关重要。

🍊 JNI:方法签名

在Java与本地代码交互的过程中,JNI(Java Native Interface)扮演着至关重要的角色。JNI允许Java程序调用非Java编写的本地库,从而实现跨平台的功能扩展。然而,在Java代码与本地代码交互时,一个关键的问题是如何确保两者之间的方法调用能够正确匹配。这就引出了JNI方法签名这一概念。

JNI方法签名是Java方法与本地方法之间进行交互的桥梁。它定义了Java方法与本地方法之间的接口,确保了方法调用的正确性和一致性。在Java中,每个方法都有一个唯一的签名,包括方法的返回类型、参数类型和参数个数。而在JNI中,方法签名同样具有这样的作用,它确保了Java方法与本地方法之间的参数传递和返回值的正确性。

在实际应用中,JNI方法签名的重要性体现在以下几个方面。首先,它能够避免因类型不匹配导致的运行时错误。例如,如果Java方法期望接收一个int类型的参数,而本地方法传递了一个float类型的参数,那么就会发生类型转换错误。通过使用正确的方法签名,可以确保参数类型的一致性,从而避免这类错误的发生。

其次,JNI方法签名有助于提高代码的可读性和可维护性。在JNI编程中,正确的方法签名使得开发者能够清晰地了解每个本地方法的功能和参数,从而降低了编程难度。

接下来,我们将深入探讨JNI方法签名的格式与解析,以及在实际应用中的实例。首先,我们将介绍方法签名的概念与作用,解释为什么JNI方法签名对于Java与本地代码的交互至关重要。然后,我们将详细解析方法签名的格式,包括如何正确地表示Java方法的返回类型和参数类型。最后,我们将通过具体的实例展示如何使用JNI方法签名来实现Java与本地代码的交互。通过这些内容,读者将能够全面理解JNI方法签名的重要性,并在实际开发中熟练运用。

// 示例代码:方法签名定义

public class MethodSignatureExample {

// 方法签名定义

public void printMessage(String message) {

System.out.println(message);

}

}

方法签名是Java编程语言中的一个核心概念,它定义了一个方法的基本属性,包括方法的名称、参数类型和参数数量。方法签名不包含方法的实现细节,因此它不依赖于方法的实现代码。

🎉 方法签名定义

方法签名由方法名称和参数列表组成。参数列表包括参数类型和参数名称,但参数名称在方法签名中并不重要。以下是一个方法签名的示例:

public void printMessage(String message)

在这个例子中,printMessage 是方法名称,String 是参数类型,message 是参数名称。

🎉 方法签名作用

方法签名在Java中扮演着多重角色,以下是其中一些关键作用:

-

识别方法:方法签名用于在编译时识别和区分不同的方法。即使两个方法具有相同的名称,只要它们的参数列表不同,编译器也能正确识别它们。

-

类型检查:在编译时,方法签名帮助Java编译器进行类型检查,确保传递给方法的参数类型与方法的参数类型相匹配。

-

多态性:方法签名是实现多态性的基础。通过方法签名,子类可以重写父类的方法,而调用方法时,Java运行时会根据对象的实际类型来调用相应的方法。

🎉 方法签名与重载

方法重载是指在同一类中,可以存在多个具有相同名称但参数列表不同的方法。方法签名在方法重载中起着关键作用,因为它帮助编译器区分不同的方法。

🎉 方法签名与重写

方法重写是子类对父类方法的一种覆盖。在重写方法时,子类必须使用与父类方法相同的方法签名。

🎉 方法签名与继承

在继承关系中,子类可以继承父类的方法。方法签名在继承中保持不变,确保子类可以调用父类的方法。

🎉 方法签名与多态

多态性是Java的一个核心特性,它允许使用一个对象的引用调用其子类的方法。方法签名在多态中起着关键作用,因为它确保在运行时调用正确的方法。

🎉 方法签名与类型检查

在编译时,方法签名帮助Java编译器进行类型检查,确保传递给方法的参数类型与方法的参数类型相匹配。

🎉 方法签名与反射

反射是Java的一个高级特性,它允许在运行时动态地创建对象、访问对象属性和方法。方法签名在反射中起着关键作用,因为它帮助反射机制找到正确的方法。

🎉 方法签名与API设计

在API设计中,方法签名用于定义公共接口。一个清晰、一致的方法签名可以提高API的可读性和易用性。

总之,方法签名是Java编程语言中的一个核心概念,它在识别方法、类型检查、多态性、继承、反射和API设计等方面发挥着重要作用。

| 方法签名相关概念 | 定义 | 作用 |

|---|---|---|

| 方法签名 | 由方法名称和参数列表组成,参数列表包括参数类型和参数数量,但不包含参数名称。 | 识别方法、类型检查、实现多态性、方法重载、方法重写、继承、反射、API设计等 |

| 方法名称 | 方法签名的一部分,用于标识方法。 | 唯一标识一个方法,区分不同方法 |

| 参数类型 | 方法签名的一部分,指定方法参数的类型。 | 确保传递给方法的参数类型与方法的参数类型相匹配 |

| 参数数量 | 方法签名的一部分,指定方法参数的数量。 | 确保传递给方法的参数数量与方法的参数数量相匹配 |

| 方法重载 | 在同一类中,存在多个具有相同名称但参数列表不同的方法。 | 通过方法签名区分不同方法,提高代码可读性 |

| 方法重写 | 子类对父类方法的一种覆盖。 | 保持方法签名不变,确保子类可以调用父类的方法 |

| 继承 | 子类可以继承父类的方法。 | 方法签名在继承中保持不变,确保子类可以调用父类的方法 |

| 多态性 | 使用一个对象的引用调用其子类的方法。 | 方法签名在多态中起着关键作用,确保在运行时调用正确的方法 |

| 类型检查 | 在编译时,方法签名帮助Java编译器进行类型检查。 | 确保传递给方法的参数类型与方法的参数类型相匹配 |

| 反射 | 在运行时动态地创建对象、访问对象属性和方法。 | 方法签名在反射中起着关键作用,帮助反射机制找到正确的方法 |

| API设计 | 方法签名用于定义公共接口。 | 提高API的可读性和易用性 |

方法签名,作为编程语言中的一种重要概念,它不仅定义了方法的接口,更在软件开发的多个层面发挥着关键作用。例如,在API设计中,方法签名是构建清晰、易用的接口的基石。它通过明确指定参数类型和数量,确保了方法的正确使用,减少了因参数错误导致的运行时错误。此外,方法签名在反射机制中扮演着至关重要的角色,它使得程序能够在运行时动态地访问和调用对象的方法,极大地增强了程序的灵活性和扩展性。在多态性方面,方法签名确保了在继承和重写过程中,子类能够正确地调用父类的方法,从而保持了代码的稳定性和一致性。总之,方法签名是软件开发中不可或缺的一部分,它不仅体现了编程语言的严谨性,也体现了软件设计的智慧。

// 示例代码:方法签名格式与解析

public class MethodSignatureExample {

// 方法签名格式:返回类型 方法名(参数类型1 参数名1, 参数类型2 参数名2, ...)

public int add(int a, int b) {

return a + b;

}

// 方法签名解析

// 1. 返回类型:int,表示该方法返回一个整数值

// 2. 方法名:add,表示该方法的名称

// 3. 参数列表:(int a, int b),表示该方法接收两个整型参数

// 4. 参数类型:int,表示参数的类型

// 5. 参数名:a, b,表示参数的名称

// 方法签名与重载

// 1. 方法名相同,参数列表不同

public double add(double a, double b) {

return a + b;

}

// 方法签名与继承

// 1. 子类可以继承父类的方法签名

public static void main(String[] args) {

MethodSignatureExample example = new MethodSignatureExample();

example.add(1, 2); // 调用子类方法

example.add(1.0, 2.0); // 调用子类方法

}

// 方法签名与多态

// 1. 父类引用指向子类对象,调用方法时,根据对象类型决定调用哪个方法

public void print() {

System.out.println("MethodSignatureExample");

}

public static void main(String[] args) {

MethodSignatureExample example = new MethodSignatureExample();

example.print(); // 调用子类方法

}

// 方法签名在反射中的应用

// 1. 通过反射获取方法信息

public static void main(String[] args) throws NoSuchMethodException {

Method method = MethodSignatureExample.class.getMethod("add", int.class, int.class);

System.out.println(method.getName()); // 输出方法名

System.out.println(method.getParameterTypes().length); // 输出参数个数

}

// 方法签名与API设计

// 1. API设计时,应遵循方法签名规范,提高代码可读性和可维护性

public static void main(String[] args) {

MethodSignatureExample example = new MethodSignatureExample();

example.add(1, 2); // 调用方法

}

}

| 方法特性 | 说明 |

|---|---|

| 方法签名格式 | 返回类型 方法名(参数类型1 参数名1, 参数类型2 参数名2, ...) |

| 返回类型 | 表示方法执行后返回的数据类型 |

| 方法名 | 表示方法的名称,用于区分不同的方法 |

| 参数列表 | 表示方法接收的参数及其类型和名称 |

| 参数类型 | 表示参数的数据类型 |

| 参数名 | 表示参数的名称,用于在方法内部引用参数 |

| 方法重载 | 方法名相同,参数列表不同,用于执行不同的操作 |

| 方法继承 | 子类可以继承父类的方法签名,并可以重写或添加新的方法 |

| 多态 | 父类引用指向子类对象,调用方法时,根据对象类型决定调用哪个方法 |

| 反射 | 通过反射获取方法信息,如方法名、参数类型等 |

| API设计 | API设计时,应遵循方法签名规范,提高代码可读性和可维护性 |

在软件开发中,方法签名格式是定义方法接口的关键,它不仅明确了方法的返回类型和参数信息,还通过规范化的命名和参数列表,使得方法易于理解和维护。例如,在Java中,方法签名格式如

public int add(int a, int b)清晰地表明了这是一个返回整型值的add方法,它接受两个整型参数a和b。这种格式有助于开发者快速识别方法的功能和预期输入输出,从而提高代码的可读性和可维护性。此外,方法重载和多态性的引入,使得同一个方法名可以对应不同的实现,这为代码的扩展性和灵活性提供了支持。在API设计时,遵循这样的规范,可以确保API的易用性和一致性,这对于构建高质量、用户友好的软件至关重要。

// 示例代码:方法签名应用实例

public class Calculator {

// 方法签名:加法运算

public int add(int a, int b) {

return a + b;

}

// 方法签名:减法运算

public int subtract(int a, int b) {

return a - b;

}

// 方法签名:乘法运算

public int multiply(int a, int b) {

return a * b;

}

// 方法签名:除法运算

public int divide(int a, int b) {

if (b == 0) {

throw new IllegalArgumentException("除数不能为0");

}

return a / b;

}

// 方法签名:计算阶乘

public long factorial(int n) {

if (n < 0) {

throw new IllegalArgumentException("参数不能为负数");

}

long result = 1;

for (int i = 1; i <= n; i++) {

result *= i;

}

return result;

}

}

在上述代码中,我们定义了一个名为 Calculator 的类,其中包含了多个方法,每个方法都有其独特的方法签名。以下是对这些方法签名的详细描述:

-

方法签名:加法运算

- 方法名:

add - 返回值类型:

int - 参数类型:

int a和int b - 功能:计算两个整数的和

- 方法名:

-

方法签名:减法运算

- 方法名:

subtract - 返回值类型:

int - 参数类型:

int a和int b - 功能:计算两个整数的差

- 方法名:

-

方法签名:乘法运算

- 方法名:

multiply - 返回值类型:

int - 参数类型:

int a和int b - 功能:计算两个整数的乘积

- 方法名:

-

方法签名:除法运算

- 方法名:

divide - 返回值类型:

int - 参数类型:

int a和int b - 功能:计算两个整数的商,如果除数为0,则抛出异常

- 方法名:

-

方法签名:计算阶乘

- 方法名:

factorial - 返回值类型:

long - 参数类型:

int n - 功能:计算一个整数的阶乘,如果参数为负数,则抛出异常

- 方法名:

这些方法签名展示了方法的基本信息,包括方法名、返回值类型和参数类型。通过这些信息,我们可以了解每个方法的功能和用法。在实际应用中,方法签名是程序设计的重要组成部分,它有助于提高代码的可读性和可维护性。

| 方法签名 | 方法名 | 返回值类型 | 参数类型 | 功能描述 |

|---|---|---|---|---|

| 加法运算 | add | int | int a, int b | 计算两个整数的和,返回结果为整数类型 |

| 减法运算 | subtract | int | int a, int b | 计算两个整数的差,返回结果为整数类型 |

| 乘法运算 | multiply | int | int a, int b | 计算两个整数的乘积,返回结果为整数类型 |

| 除法运算 | divide | int | int a, int b | 计算两个整数的商,如果除数为0,则抛出IllegalArgumentException异常 |

| 计算阶乘 | factorial | long | int n | 计算一个非负整数的阶乘,如果参数为负数,则抛出IllegalArgumentException异常,返回结果为long类型 |

在实际编程中,这些方法签名不仅用于实现基本的算术运算,它们还体现了面向对象编程中封装和抽象的原则。例如,通过

add方法,我们可以将加法运算封装成一个独立的操作,便于在更复杂的计算中复用。此外,这些方法的设计也考虑了异常处理,如divide方法在除数为零时抛出异常,这有助于防止程序运行时出现未定义的行为。在编写代码时,合理运用这些方法可以提升代码的可读性和可维护性。

🍊 JNI:异常处理

在JNI(Java Native Interface)编程中,异常处理是一个至关重要的环节。JNI允许Java代码调用非Java代码,如C或C++代码。然而,由于Java和C/C++在内存管理、调用约定和异常处理机制上的差异,JNI编程中很容易出现异常。一个典型的场景是,当Java代码通过JNI调用C/C++函数时,如果C/C++函数执行过程中发生错误,如数组越界、空指针引用等,这些错误可能会以异常的形式返回给Java代码。

JNI的异常处理机制对于确保Java应用程序的稳定性和健壮性至关重要。它允许Java代码捕获和处理由JNI调用引发的异常,从而避免程序崩溃。在JNI中,异常处理涉及异常的抛出、捕获和处理流程,这些是JNI编程中不可或缺的部分。

首先,我们需要了解JNI异常处理的概念与作用。JNI异常处理机制允许Java代码捕获和处理由JNI调用引发的异常。这有助于防止因未处理的异常而导致Java虚拟机(JVM)崩溃。此外,通过捕获和处理异常,开发人员可以更好地理解程序运行时的状态,从而快速定位和修复问题。

接下来,我们将探讨JNI异常的抛出与捕获。在JNI中,当C/C++代码执行过程中发生错误时,可以通过抛出异常来通知Java代码。Java代码可以通过try-catch块来捕获这些异常,并进行相应的处理。了解如何正确地抛出和捕获异常对于编写健壮的JNI代码至关重要。

最后,我们将详细阐述JNI异常处理的具体流程。JNI异常处理流程包括异常的抛出、传播、捕获和处理。在这个过程中,JNI提供了丰富的API来帮助开发者管理异常。掌握这些处理流程,有助于开发者编写出更加稳定和可靠的JNI代码。

总之,JNI异常处理是JNI编程中不可或缺的一部分。它不仅能够提高程序的健壮性,还能帮助开发者更好地理解和控制程序运行时的状态。在接下来的内容中,我们将深入探讨JNI异常处理的概念、抛出与捕获机制,以及处理流程,以帮助读者全面理解JNI异常处理。

异常处理:概念与作用

在软件开发过程中,异常处理是一个至关重要的环节。它涉及到程序在遇到错误或异常情况时,如何正确地响应和处理,以确保程序的稳定性和可靠性。

🎉 异常处理的概念

异常处理,顾名思义,就是指程序在执行过程中遇到错误或异常情况时,如何进行响应和处理。在Java中,异常处理主要依赖于try-catch-finally语句。

- try块:用于包含可能抛出异常的代码。

- catch块:用于捕获并处理try块中抛出的异常。

- finally块:用于执行一些必要的清理工作,无论是否发生异常。

🎉 异常处理的作用

-

提高程序的稳定性:通过异常处理,程序可以在遇到错误时,及时捕获并处理异常,避免程序崩溃或产生不可预期的结果。

-

增强代码可读性:异常处理可以使代码更加清晰易懂,便于维护和调试。

-

提高用户体验:在异常发生时,程序可以给出友好的提示信息,帮助用户了解错误原因,并提供相应的解决方案。

-

便于错误追踪:异常处理机制可以帮助开发者快速定位错误发生的位置,便于问题的解决。

🎉 异常处理机制

-

异常捕获与抛出:在Java中,异常分为两种类型:运行时异常(RuntimeException)和检查型异常(Checked Exception)。运行时异常不需要显式声明,而检查型异常则需要。

-

异常处理最佳实践:

- 尽量避免在catch块中执行复杂的逻辑,只进行必要的异常处理。

- 使用多个catch块处理不同类型的异常。

- 在finally块中释放资源,如关闭文件、数据库连接等。

-

异常处理框架:在实际开发中,可以使用一些异常处理框架,如Spring、MyBatis等,简化异常处理过程。

-

异常处理与日志记录:在异常处理过程中,记录异常信息对于问题追踪和调试至关重要。可以使用日志框架(如Log4j、SLF4J等)记录异常信息。

-

异常处理与系统稳定性:合理的异常处理机制可以保证系统在遇到异常时,能够稳定运行,避免因异常导致系统崩溃。

-

异常处理与代码可维护性:良好的异常处理机制可以使代码更加清晰易懂,便于维护和扩展。

-

异常处理与用户体验:在异常发生时,程序可以给出友好的提示信息,帮助用户了解错误原因,并提供相应的解决方案,从而提高用户体验。

总之,异常处理在软件开发中具有重要作用。通过合理地设计异常处理机制,可以提高程序的稳定性、可读性、可维护性和用户体验。

| 异常处理方面 | 详细描述 |

|---|---|

| 概念 | 异常处理是软件开发中处理错误或异常情况的一种机制,确保程序在遇到错误时能够稳定运行。 |

| try块 | 包含可能抛出异常的代码,是异常处理的起点。 |

| catch块 | 捕获并处理try块中抛出的异常,是异常处理的核心。 |

| finally块 | 执行必要的清理工作,无论是否发生异常,保证资源的正确释放。 |

| 作用 | 1. 提高程序的稳定性;2. 增强代码可读性;3. 提高用户体验;4. 便于错误追踪。 |

| 异常类型 | 1. 运行时异常(RuntimeException):不需要显式声明;2. 检查型异常(Checked Exception):需要显式声明。 |

| 最佳实践 | 1. 避免在catch块中执行复杂逻辑;2. 使用多个catch块处理不同类型的异常;3. 在finally块中释放资源。 |

| 框架 | 使用异常处理框架(如Spring、MyBatis)简化异常处理过程。 |

| 日志记录 | 使用日志框架(如Log4j、SLF4J)记录异常信息,便于问题追踪和调试。 |

| 系统稳定性 | 合理的异常处理机制可以保证系统在遇到异常时稳定运行。 |

| 代码可维护性 | 良好的异常处理机制使代码清晰易懂,便于维护和扩展。 |

| 用户体验 | 在异常发生时,程序给出友好提示,帮助用户了解错误原因并提供解决方案。 |

异常处理在软件开发中扮演着至关重要的角色,它不仅关乎程序的稳定运行,更关乎用户体验。例如,当用户在操作过程中遇到错误时,如果程序能够给出清晰的错误提示,并提供相应的解决方案,那么用户就会感到更加安心和满意。这种人性化的设计,正是通过有效的异常处理机制实现的。此外,合理的异常处理还能帮助开发者快速定位问题,提高开发效率。在大型项目中,一个健壮的异常处理系统甚至可以成为项目成功的关键因素。

# 🌟 Python 示例代码:异常抛出与捕获

def divide(a, b):

# 检查除数是否为零

if b == 0:

# 抛出异常

raise ValueError("除数不能为零")

return a / b

try:

# 尝试执行可能抛出异常的代码

result = divide(10, 0)

print("结果是:", result)

except ValueError as e:

# 捕获并处理异常

print("捕获到异常:", e)

异常处理是编程中不可或缺的一部分,它确保了程序在遇到错误时能够优雅地处理,而不是直接崩溃。以下是关于异常抛出与捕获的详细描述:

异常抛出是当程序遇到错误或异常情况时,通过抛出异常对象来通知调用者。在Python中,可以使用raise关键字来抛出异常。例如,在上述代码中,divide函数在除数为零时抛出一个ValueError异常。

异常抛出规则要求异常必须有一个明确的类型,通常是内置异常或自定义异常。在Python中,可以使用raise关键字后跟异常类型和异常信息来抛出异常。例如,raise ValueError("除数不能为零")抛出了一个ValueError异常,并附带了一个描述性的错误信息。

异常捕获是通过try和except语句实现的。try块包含可能抛出异常的代码,而except块则用于捕获和处理这些异常。在上面的代码中,try块尝试调用divide函数,如果抛出ValueError异常,则except块会捕获它并打印出错误信息。

异常处理最佳实践包括:

- 使用有意义的异常类型,以便调用者能够理解错误的原因。

- 在异常信息中提供足够的信息,以便调试者能够快速定位问题。

- 避免在

except块中捕获所有异常,这可能导致隐藏其他潜在的错误。

自定义异常类允许开发者创建自己的异常类型,以更精确地描述特定的错误情况。在Python中,可以通过继承内置的Exception类来创建自定义异常。

异常处理框架如Python的try-except语句,以及其他语言中的类似机制,提供了结构化的异常处理方式,使得异常管理更加清晰和一致。

异常处理与性能的关系在于,异常处理可能会引入额外的开销,如异常的创建和传播。然而,这种开销通常很小,不会对性能产生显著影响。只有在异常处理逻辑过于复杂或异常频繁抛出时,才需要考虑性能问题。

异常处理与安全性相关,因为异常可以用来处理潜在的安全威胁,如输入验证失败或资源访问错误。通过适当的异常处理,可以防止程序执行不受控制的操作。

异常处理与日志记录紧密相关,因为异常信息通常需要记录下来以便后续分析。良好的日志记录实践可以帮助开发者诊断问题,并确保系统稳定运行。

最后,异常处理与代码可读性密切相关。清晰的异常处理逻辑可以使代码更易于理解和维护。通过合理地使用异常,可以避免代码中的错误,并提高代码的健壮性。

| 异常处理概念 | 描述 | 示例 |

|---|---|---|

| 异常抛出 | 当程序遇到错误或异常情况时,通过抛出异常对象来通知调用者。 | raise ValueError("除数不能为零") |

| 异常类型 | 异常必须有一个明确的类型,通常是内置异常或自定义异常。 | ValueError |

| 异常信息 | 在异常信息中提供足够的信息,以便调试者能够快速定位问题。 | 提供错误描述 |

| 异常捕获 | 通过try和except语句实现,try块包含可能抛出异常的代码,而except块用于捕获和处理这些异常。 | try块尝试执行代码,except块捕获并处理异常 |

| 异常处理最佳实践 | 使用有意义的异常类型,提供足够的信息,避免捕获所有异常。 | 使用具体的异常类型,提供详细的错误信息 |

| 自定义异常类 | 允许开发者创建自己的异常类型,以更精确地描述特定的错误情况。 | 继承Exception类创建自定义异常 |

| 异常处理框架 | 提供结构化的异常处理方式,使得异常管理更加清晰和一致。 | Python的try-except语句 |

| 异常处理与性能 | 异常处理可能会引入额外的开销,但通常很小,不会对性能产生显著影响。 | 异常处理开销通常很小 |

| 异常处理与安全性 | 异常可以用来处理潜在的安全威胁,如输入验证失败或资源访问错误。 | 使用异常处理进行安全检查 |

| 异常处理与日志记录 | 异常信息通常需要记录下来以便后续分析。 | 记录异常信息以供调试 |

| 异常处理与代码可读性 | 清晰的异常处理逻辑可以使代码更易于理解和维护。 | 使用异常处理提高代码健壮性 |

异常处理是软件开发中不可或缺的一部分,它不仅能够帮助开发者识别和解决问题,还能提升代码的健壮性和可维护性。例如,在处理用户输入时,通过抛出异常可以有效地防止程序因无效输入而崩溃。在Python中,

try-except语句提供了一个强大的工具,允许开发者捕获和处理异常,从而避免程序因未处理的错误而中断执行。此外,合理的异常处理还能提高代码的可读性,使得其他开发者更容易理解代码的逻辑和意图。例如,通过定义自定义异常类,可以更精确地描述特定的错误情况,使得异常处理更加清晰和一致。总之,异常处理是软件开发中一项重要的技能,它能够帮助开发者构建更加可靠和稳定的软件系统。

# 🌟 异常类型分类

# 🌟 定义一个简单的异常分类函数

def classify_exception(exception):

if isinstance(exception, ValueError):

return "值错误"

elif isinstance(exception, TypeError):

return "类型错误"

elif isinstance(exception, ZeroDivisionError):

return "除零错误"

else:

return "其他异常"

# 🌟 异常捕获机制

# 🌟 使用try-except语句捕获异常

try:

result = 10 / 0

except ZeroDivisionError as e:

exception_type = classify_exception(e)

print(f"捕获到异常:{exception_type}")

# 🌟 异常处理原则

# 🌟 1. 尽早捕获异常

# 🌟 2. 针对异常进行处理

# 🌟 3. 避免异常处理中的异常

# 🌟 异常处理流程

# 🌟 1. 检测到异常

# 🌟 2. 捕获异常

# 🌟 3. 处理异常

# 🌟 4. 异常恢复或终止程序

# 🌟 异常处理最佳实践

# 🌟 1. 使用有意义的异常信息

# 🌟 2. 避免在异常处理中使用复杂的逻辑

# 🌟 3. 使用异常处理框架

# 🌟 异常日志记录

# 🌟 使用logging模块记录异常信息

import logging

logging.basicConfig(level=logging.ERROR)

try:

result = 10 / 0

except ZeroDivisionError as e:

logging.error("捕获到除零错误", exc_info=True)

# 🌟 异常处理框架

# 🌟 使用第三方异常处理框架,如trytond

# 🌟 try:

# 🌟 result = 10 / 0

# 🌟 except ZeroDivisionError as e:

# 🌟 from trytond.exceptions import UserError

# 🌟 raise UserError("除零错误")

# 🌟 异常处理性能优化

# 🌟 1. 避免在异常处理中使用复杂的逻辑

# 🌟 2. 使用异常处理框架

# 🌟 3. 优化异常捕获机制

# 🌟 异常处理与系统稳定性

# 🌟 1. 异常处理可以防止程序崩溃

# 🌟 2. 异常处理可以提供错误信息,帮助开发者定位问题

# 🌟 3. 异常处理可以保证系统稳定性

# 🌟 异常处理与用户体验

# 🌟 1. 异常处理可以提供友好的错误提示

# 🌟 2. 异常处理可以避免程序崩溃,提高用户体验

# 🌟 3. 异常处理可以提供错误信息,帮助用户解决问题

以上代码块展示了异常处理的相关内容,包括异常类型分类、异常捕获机制、异常处理原则、异常处理流程、异常处理最佳实践、异常日志记录、异常处理框架、异常处理性能优化、异常处理与系统稳定性以及异常处理与用户体验。

| 异常处理方面 | 详细内容 |

|---|---|

| 异常类型分类 | 通过定义函数 classify_exception,根据异常类型返回相应的分类,如“值错误”、“类型错误”、“除零错误”等。 |

| 异常捕获机制 | 使用 try-except 语句来捕获和处理异常,例如在除以零的操作中捕获 ZeroDivisionError。 |

| 异常处理原则 | 包括尽早捕获异常、针对异常进行处理、避免异常处理中的异常等原则。 |

| 异常处理流程 | 异常处理流程包括检测到异常、捕获异常、处理异常、异常恢复或终止程序等步骤。 |

| 异常处理最佳实践 | 建议使用有意义的异常信息、避免在异常处理中使用复杂的逻辑、使用异常处理框架等。 |

| 异常日志记录 | 使用 logging 模块记录异常信息,例如在捕获到除零错误时记录错误信息。 |

| 异常处理框架 | 可以使用第三方异常处理框架,如 trytond,来处理异常。 |

| 异常处理性能优化 | 包括避免在异常处理中使用复杂的逻辑、使用异常处理框架、优化异常捕获机制等。 |

| 异常处理与系统稳定性 | 异常处理可以防止程序崩溃、提供错误信息帮助开发者定位问题、保证系统稳定性。 |

| 异常处理与用户体验 | 异常处理可以提供友好的错误提示、避免程序崩溃提高用户体验、提供错误信息帮助用户解决问题。 |

在实际编程中,合理地设计异常处理机制至关重要。例如,通过定义一个专门的函数

classify_exception,我们可以将不同类型的异常进行有效分类,这不仅有助于代码的维护,还能让错误处理更加清晰。此外,在处理异常时,遵循“尽早捕获异常”的原则,可以避免异常在程序中进一步扩散,造成更大的损害。例如,在处理用户输入时,如果输入不符合预期,应立即捕获并处理异常,而不是让程序继续执行可能导致不可预知后果的操作。这种做法不仅有助于程序的稳定性,还能为用户提供更友好的错误提示,从而提升整体的用户体验。

🍊 JNI:内存管理

在Java与本地代码交互的过程中,JNI(Java Native Interface)扮演着至关重要的角色。JNI允许Java程序调用非Java编写的本地库,从而实现跨平台的功能扩展。然而,这种交互也带来了内存管理的复杂性。本文将深入探讨JNI内存管理,分析其概念、作用、分配与释放机制,以及垃圾回收的重要性。

在JNI编程中,内存管理是一个常见且棘手的问题。一个典型的场景是,当Java代码通过JNI调用本地库时,可能会分配大量的本地内存。如果这些内存没有被正确地释放,就可能导致内存泄漏,最终引发系统性能下降甚至崩溃。因此,理解JNI内存管理对于确保程序稳定性和性能至关重要。

JNI内存管理涉及几个关键概念。首先,内存分配与释放是JNI内存管理的核心。在JNI中,本地内存的分配通常通过调用本地库中的函数来实现,而释放则需调用相应的释放函数。如果不正确地管理这些内存,就可能导致内存泄漏。

其次,垃圾回收在JNI内存管理中也扮演着重要角色。由于JNI环境中的对象生命周期与Java堆栈不同,JNI中的对象可能无法被Java垃圾回收器回收。因此,开发者需要手动管理这些对象的内存,确保它们在不再需要时被及时释放。

接下来,本文将详细介绍JNI内存管理的各个方面。首先,我们将探讨内存管理的概念与作用,解释为什么JNI内存管理对于确保程序稳定性和性能至关重要。然后,我们将深入探讨内存的分配与释放机制,包括如何正确地分配和释放本地内存,以及如何避免内存泄漏。最后,我们将讨论垃圾回收在JNI环境中的作用,以及如何有效地管理JNI中的对象内存。

通过本文的介绍,读者将能够全面理解JNI内存管理的原理和实践,从而在JNI编程中避免常见的内存管理问题,提高程序的性能和稳定性。

内存管理:概念与作用

内存管理是计算机系统中至关重要的一个环节,它涉及到计算机如何高效、合理地使用内存资源。在本文中,我们将深入探讨内存管理的概念及其在计算机系统中的作用。

首先,让我们明确内存管理的定义。内存管理是指操作系统或编程语言运行时对内存资源进行分配、使用、回收和优化的一系列操作。它确保了计算机系统能够高效地利用内存资源,提高系统的稳定性和性能。

内存分配策略是内存管理中的核心内容。常见的内存分配策略包括:

- 静态分配:在程序编译时确定内存分配的大小和位置,适用于内存需求固定且不频繁变动的程序。

- 动态分配:在程序运行时根据需要动态分配内存,适用于内存需求不固定且频繁变动的程序。

内存回收机制是内存管理的重要组成部分。当程序不再需要某块内存时,内存回收机制会将其释放,以便其他程序或线程使用。常见的内存回收机制包括:

- 引用计数:通过跟踪每个内存块被引用的次数来决定是否回收。

- 标记-清除:通过标记内存块的使用状态来决定是否回收。

- 复制:将内存块复制到新的位置,并释放原位置。

内存泄漏与溢出是内存管理中常见的两个问题。内存泄漏是指程序中已分配的内存无法被释放,导致内存逐渐耗尽;内存溢出是指程序请求的内存超过了可用内存的大小,导致程序崩溃。

为了解决内存泄漏和溢出问题,我们可以采用以下内存优化技术:

- 内存池:预先分配一块内存,程序从中分配和释放内存,减少内存分配和释放的开销。

- 内存映射:将文件或设备映射到内存中,提高访问速度和效率。

- 内存压缩:将内存中的数据压缩,减少内存占用。

内存分配器是内存管理的关键组件,负责实现内存分配和回收策略。常见的内存分配器包括:

- 系统分配器:由操作系统提供,负责管理整个系统的内存资源。

- 用户分配器:由用户程序实现,负责管理程序内部的内存资源。

内存管理工具可以帮助我们分析内存使用情况,找出内存泄漏和溢出等问题。常见的内存管理工具包括:

- Valgrind:一款开源的内存调试工具,可以检测内存泄漏、内存溢出等问题。

- gperftools:一套用于性能分析的C++库,包括内存分配器、内存分析器等。

内存管理在操作系统中的应用主要体现在以下几个方面:

- 内存分配:操作系统负责为进程分配内存,确保进程能够正常运行。

- 内存保护:操作系统通过内存保护机制,防止进程访问非法内存区域。

- 内存交换:操作系统将部分内存交换到磁盘,释放内存空间。

内存管理在编程语言中的应用主要体现在以下几个方面:

- 内存分配器:编程语言提供内存分配器,方便程序员进行内存分配和回收。

- 内存垃圾回收:编程语言提供垃圾回收机制,自动回收不再使用的内存。

内存管理对性能的影响主要体现在以下几个方面:

- 内存访问速度:内存管理优化可以提高内存访问速度,提高程序性能。

- 内存占用:内存管理优化可以减少内存占用,提高系统稳定性。

总之,内存管理是计算机系统中不可或缺的一部分,它对系统的稳定性和性能具有重要影响。通过深入了解内存管理的概念、作用和优化技术,我们可以更好地利用内存资源,提高计算机系统的性能。

| 内存管理方面 | 定义与作用 | 常见策略/技术 | 应用实例 |

|---|---|---|---|

| 内存管理概念 | 操作系统或编程语言运行时对内存资源进行分配、使用、回收和优化的一系列操作 | - 静态分配<br>- 动态分配 | - 操作系统内存管理<br>- 编程语言内存管理 |

| 内存分配策略 | 确定内存分配的大小和位置的方法 | - 静态分配:编译时确定<br>- 动态分配:运行时确定 | - 程序编译器<br>- 程序运行时内存分配 |

| 内存回收机制 | 程序不再需要某块内存时,将其释放的机制 | - 引用计数<br>- 标记-清除<br>- 复制 | - Java垃圾回收<br>- C++智能指针 |

| 内存泄漏 | 已分配的内存无法被释放,导致内存逐渐耗尽 | - 预先分配内存池<br>- 使用内存池管理内存 | - 内存池技术<br>- 内存泄漏检测工具 |

| 内存溢出 | 程序请求的内存超过了可用内存的大小,导致程序崩溃 | - 优化内存使用<br>- 内存映射<br>- 内存压缩 | - 内存溢出异常处理<br>- 内存优化工具 |

| 内存优化技术 | 减少内存占用和提高内存访问速度的技术 | - 内存池<br>- 内存映射<br>- 内存压缩 | - 内存池库<br>- 内存映射文件 |

| 内存分配器 | 负责实现内存分配和回收策略的组件 | - 系统分配器<br>- 用户分配器 | - 操作系统内存管理模块<br>- 用户程序内存管理 |

| 内存管理工具 | 分析内存使用情况,找出内存泄漏和溢出等问题的工具 | - Valgrind<br>- gperftools | - 内存调试<br>- 性能分析 |

| 内存管理在操作系统中的应用 | 操作系统如何使用内存管理来提高系统性能和稳定性 | - 内存分配<br>- 内存保护<br>- 内存交换 | - 操作系统内核<br>- 进程管理 |

| 内存管理在编程语言中的应用 | 编程语言如何提供内存管理功能 | - 内存分配器<br>- 内存垃圾回收 | - Java虚拟机<br>- C++内存管理库 |

| 内存管理对性能的影响 | 内存管理如何影响程序性能和系统稳定性 | - 内存访问速度<br>- 内存占用 | - 程序性能优化<br>- 系统稳定性提升 |

内存管理在操作系统中的应用不仅限于内存分配和保护,还包括内存交换技术,如虚拟内存,它允许操作系统将部分内存数据临时存储在硬盘上,从而有效扩展可用内存空间,这对于提高系统多任务处理能力和应对突发内存需求至关重要。例如,在多用户环境中,虚拟内存技术能够确保每个用户进程都有足够的内存资源,而不会相互干扰。

内存管理:分配与释放

在计算机系统中,内存管理是至关重要的一个环节。它涉及到如何高效地分配和释放内存资源,以确保系统的稳定性和程序的正常运行。以下是关于内存管理中分配与释放的详细阐述。

内存分配策略

内存分配策略主要分为静态分配和动态分配。静态分配在程序编译时确定内存需求,并在程序运行期间保持不变。动态分配则是在程序运行时根据需要动态地分配和释放内存。

内存分配算法

内存分配算法有多种,常见的包括:

- 首次适配算法(First Fit):从空闲内存块链表中找到第一个足够大的内存块分配给请求。

- 最佳适配算法(Best Fit):从空闲内存块链表中找到最接近请求大小的内存块分配给请求。

- 最差适配算法(Worst Fit):从空闲内存块链表中找到最大的内存块分配给请求。

内存释放机制

内存释放机制主要涉及两种方式:显式释放和隐式释放。

- 显式释放:程序员在不再需要内存时,通过调用释放函数来释放内存。

- 隐式释放:当内存块被回收时,系统自动释放内存。

内存泄漏检测与预防

内存泄漏是指程序在运行过程中分配的内存无法被释放,导致内存占用逐渐增加。内存泄漏检测与预防方法包括:

- 使用内存泄漏检测工具,如Valgrind、LeakSanitizer等。

- 优化代码,避免不必要的内存分配。

- 使用智能指针,如C++中的std::unique_ptr、std::shared_ptr等。

内存碎片处理

内存碎片是指内存中无法被利用的小块空闲空间。内存碎片处理方法包括:

- 内存整理:将内存中的空闲空间合并成较大的连续空间。

- 内存压缩:将内存中的数据移动到连续空间,释放碎片。

内存分配器实现

内存分配器负责管理内存的分配和释放。常见的内存分配器包括:

- 系统分配器:操作系统提供的内存分配器,如malloc、free等。

- 自定义分配器:程序员根据需求实现的内存分配器。

内存分配性能优化

内存分配性能优化方法包括:

- 使用内存池:预先分配一定大小的内存块,减少动态分配的开销。

- 使用缓存:缓存频繁分配和释放的内存块,提高分配效率。

内存分配与垃圾回收的关系

内存分配与垃圾回收是相互关联的。垃圾回收可以减少内存泄漏的风险,提高内存分配效率。

内存分配与系统稳定性的关系

内存分配不当会导致系统不稳定,如内存泄漏、内存碎片等。因此,合理地管理内存分配对于系统稳定性至关重要。

内存分配与程序性能的关系

内存分配效率直接影响程序性能。优化内存分配可以提高程序运行速度,降低内存占用。

| 内存管理方面 | 详细内容 |

|---|---|

| 内存分配策略 | - 静态分配:程序编译时确定内存需求,运行期间保持不变。 - 动态分配:程序运行时根据需要动态分配和释放内存。 |

| 内存分配算法 | - 首次适配算法(First Fit):找到第一个足够大的内存块分配给请求。 - 最佳适配算法(Best Fit):找到最接近请求大小的内存块分配给请求。 - 最差适配算法(Worst Fit):找到最大的内存块分配给请求。 |

| 内存释放机制 | - 显式释放:程序员调用释放函数释放内存。 - 隐式释放:系统自动释放内存块。 |

| 内存泄漏检测与预防 | - 使用内存泄漏检测工具:如Valgrind、LeakSanitizer等。 - 优化代码:避免不必要的内存分配。 - 使用智能指针:如C++中的std::unique_ptr、std::shared_ptr等。 |

| 内存碎片处理 | - 内存整理:合并空闲空间成较大的连续空间。 - 内存压缩:移动数据到连续空间,释放碎片。 |

| 内存分配器实现 | - 系统分配器:操作系统提供的内存分配器,如malloc、free等。 - 自定义分配器:程序员根据需求实现的内存分配器。 |

| 内存分配性能优化 | - 使用内存池:预先分配内存块,减少动态分配开销。 - 使用缓存:缓存频繁分配和释放的内存块,提高分配效率。 |

| 内存分配与垃圾回收的关系 | 垃圾回收减少内存泄漏风险,提高内存分配效率。 |

| 内存分配与系统稳定性的关系 | 内存分配不当导致系统不稳定,如内存泄漏、内存碎片等。合理管理内存分配对系统稳定性至关重要。 |

| 内存分配与程序性能的关系 | 内存分配效率直接影响程序性能,优化内存分配可提高运行速度,降低内存占用。 |

内存管理是计算机科学中的一个核心领域,它直接关系到程序的运行效率和系统的稳定性。在内存分配策略上,静态分配虽然简单,但灵活性不足;而动态分配则提供了更高的灵活性,但需要程序员谨慎管理,以避免内存泄漏。首次适配算法简单高效,但可能导致内存碎片;最佳适配算法则能较好地减少碎片,但搜索时间较长。内存释放机制中的显式释放要求程序员必须记得释放内存,而隐式释放则减少了程序员的工作量,但可能引入新的问题。内存泄漏检测与预防是确保程序稳定运行的关键,而内存碎片处理则关系到内存的利用效率。在实现内存分配器时,系统分配器提供了基本的内存管理功能,而自定义分配器则可以根据特定需求进行优化。内存分配性能的优化,如使用内存池和缓存,可以显著提高程序的性能。内存分配与垃圾回收的关系密切,垃圾回收可以减少内存泄漏的风险,提高内存分配的效率。而内存分配与系统稳定性的关系更是不言而喻,不当的内存分配可能导致系统崩溃。最后,内存分配的效率直接影响程序的性能,优化内存分配是提高程序运行速度和降低内存占用的关键。

垃圾回收算法是现代编程语言中内存管理的重要组成部分,它负责自动回收不再使用的内存,以避免内存泄漏和碎片化。以下是对垃圾回收(GC)的深度和全面阐述。

🎉 分代收集理论

分代收集理论是垃圾回收的核心思想之一。它基于这样一个观察:大多数对象在生命周期中都会经历快速创建和快速死亡的过程。因此,可以将对象分为不同的代,如新生代和老年代,以优化垃圾回收效率。

- 新生代:主要用于存放新创建的对象,这些对象生命周期较短,因此回收频率较高。

- 老年代:存放那些经过多次新生代回收后仍然存活的对象,这些对象生命周期较长。

🎉 常见垃圾回收器

-

Serial GC:单线程执行,适用于单核CPU环境,简单高效。

// 示例:设置Serial GC -XX:+UseSerialGC -

Parallel GC:多线程执行,适用于多核CPU环境,可以并行处理垃圾回收。

// 示例:设置Parallel GC -XX:+UseParallelGC -

CMS GC:以低延迟为目标,适用于对响应时间要求较高的应用。

// 示例:设置CMS GC -XX:+UseConcMarkSweepGC -

G1 GC:旨在提供可控的停顿时间,适用于大内存环境。

// 示例:设置G1 GC -XX:+UseG1GC

🎉 调优参数

垃圾回收器的调优参数对于性能至关重要。以下是一些常见的调优参数:

-

堆内存大小:通过

-Xms和-Xmx设置。// 示例:设置堆内存大小 -Xms512m -Xmx1024m -

新生代和老年代比例:通过

-XX:NewRatio和-XX:OldRatio设置。// 示例:设置新生代和老年代比例 -XX:NewRatio=3 -XX:OldRatio=2

🎉 性能影响

垃圾回收对性能有显著影响,特别是在高负载或内存紧张的情况下。选择合适的垃圾回收器并对其进行调优可以显著提高应用性能。

🎉 内存泄漏检测与处理

内存泄漏是指程序中存在无法访问的对象,但它们占用的内存没有被释放。以下是一些检测和处理内存泄漏的方法:

- 工具:使用如VisualVM、MAT等工具进行内存泄漏检测。

- 代码审查:定期审查代码,查找可能导致内存泄漏的潜在问题。

🎉 与JVM内存模型的关系

垃圾回收与JVM内存模型紧密相关。垃圾回收器需要理解JVM内存的布局和对象的生命周期,以确保正确地回收内存。

🎉 应用场景分析

不同的应用场景可能需要不同的垃圾回收器。例如,对于需要低延迟的应用,CMS或G1可能是更好的选择;而对于计算密集型应用,Parallel GC可能更合适。

🎉 垃圾回收器选择策略