作为一名全栈开发者,我的工作流里最近新增了一项“噩梦级”任务:为即将上线的新功能进行大模型选型和成本预算。这绝对是我近期遇到过最“劝退”的流程,没有之一。

“工具前”时代:一场耗时且易错的噩梦

最初的流程是这样的:产品经理告诉我,我们需要一个能处理用户长文本摘要的模型,月活大概在100万次请求左右。

好了,现在我的任务是:算出这要花多少钱。

搜集信息: 我首先得确定候选模型。GPT-4、Claude、文心一言……我得在脑子里列个清单,然后逐个打开它们的官方定价页面。这意味着我要在浏览器里同时维护十几个标签页,并不断地在其中切换。

理解规则: 每个模型的计费规则都是一门“玄学”。OpenAI按输入/输出Token分开计费;有的模型按每100万Tokens收费,有的则按每秒推理时间收费;还有的模型不同版本价格差异巨大。我需要像做阅读理解一样,仔细研读每一家的文档,生怕理解错误。

手动建模: 接下来,我打开Excel。我需要手动创建一个大表格,横轴是模型名称,纵轴是各种参数:每100万输入Token价格、每100万输出Token价格、预计平均输入长度、预计平均输出长度、月调用量……然后开始编写复杂的公式,将所有这些变量关联起来,计算出单个请求的成本,再乘以100万。

重复与校验: 每计算一个模型,我就要重复一遍上述操作。整个过程不仅极其枯燥,而且非常容易出错。只要在某个单元格里输错一个小数点,或者套用的公式稍有偏差,最终结果就会谬以千里。为此,我不得不花额外的时间反复交叉校验,这个过程耗费了我整整一个下午,结果是头晕眼花,并且对这个预算数字的准确性依然心里没底。

“工具后”时代:一站式精准查询,告别繁琐

就在我几乎要对这个过程绝望时,我发现了AIbase的AI大模型费用计算器。它的出现,直接将我从上述的“苦役”中彻底解放了出来。告别繁琐和复杂,不再是一句口号,而是真切的体验。

同样的预算任务,现在只需要三步,耗时不超过一分钟:

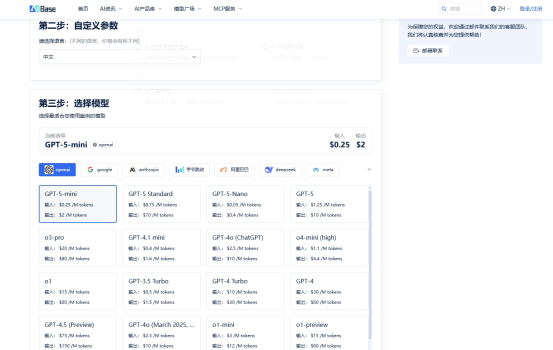

选择模型: 在计算器页面,所有国内外主流模型(GPT、Claude、文心、通义、GLM、MiniMax等)都已整齐罗列。我只需勾选我感兴趣的几个候选模型,无需再打开任何额外标签页。

输入参数: 根据我的业务场景,我只需要输入最核心的通用参数。例如,在“输入文本长度”里填入1000 tokens。我不再需要关心每个模型复杂的计价单位,工具会自动帮我完成转换。

获取结果: 点击“计算”按钮,结果瞬间呈现。一个清晰无比的表格列出了所有我选中模型的预估费用,精确到人民币元。我可以直接横向对比,发现“哦,在这个场景下,模型A的成本只有模型B的一半!”。

整个过程流畅、快速,且结果一目了然。它将我数小时甚至数天的研究工作,缩短为一次几分钟的精准查询。我不再需要担心公式错误或数据输入失误,因为所有的计算逻辑都已被可靠地封装在工具背后。

结论

这个AI大模型费用计算器彻底改变了我进行技术选型前期调研的方式。它解决的不仅仅是一个计算问题,更是一个效率和可靠性的问题。对于任何需要频繁评估模型成本的开发者、项目经理或技术决策者而言,它都是一个能为你节省大量宝贵时间、并确保预算规划精准度的必备工具。

如果你也曾在纷繁复杂的模型定价中感到困惑,不妨亲自体验一下这种高效。

点击这里,免费使用AIbase AI大模型费用计算器

1674

1674

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?