在前文中,我们虽然初步了解了一些基本概念,但距离真正理解网络通信的核心机制仍有距离。接下来,我们将进一步探讨协议的本质及其分层结构。

目录

引出核心矛盾:距离变长引发新问题(网络通信与本地通信的唯一本质区别)

问题:主机 B 能否正确识别 data,并准确提取出 a=10、b=20、c=30?

关于“多种局域网通信标准 + 一种广域网通信标准” 和“底层技术” 说明:

一、为什么需要 TCP/IP 协议?

核心出发点:从“计算机内部”理解通信

计算机本身就是一个网络(冯诺依曼体系结构)。CPU、内存、磁盘等设备通过总线(“线”)连接并进行通信。这建立了对“协议”最基础的理解——任何通信都需要规则和约定。

首先,即使在单机环境中,计算机内部也存在各种协议。例如,内存与其它硬件设备之间的通信依赖内存协议,磁盘与主机之间则通过 SATA、IDE、SCSI 等协议进行交互。这些协议通常运行在本地硬件层面,通信成本低、问题较少,因此用户往往感知不到它们的存在。

引出核心矛盾:距离变长引发新问题(网络通信与本地通信的唯一本质区别)

本地通信(计算机内部)和网络通信(计算机之间):网络通信最大的特点是主机之间的距离变远了。通信环境的变化必然带来新的挑战,例如传输延迟、数据丢失、乱序等问题。为了解决这些问题,就需要设计新的协议。这个简单的变化,直接导致了一系列复杂的、在本地通信中不存在的新问题。

因此,TCP/IP 协议的出现,本质上是为了应对远距离通信所带来的复杂性和不确定性。TCP/IP协议套件就是这个方案。通过分层协议栈,可以直观展示了它是由众多协议组成的、协同工作的分层解决方案。

网络通信中协议分层的必要性和核心问题

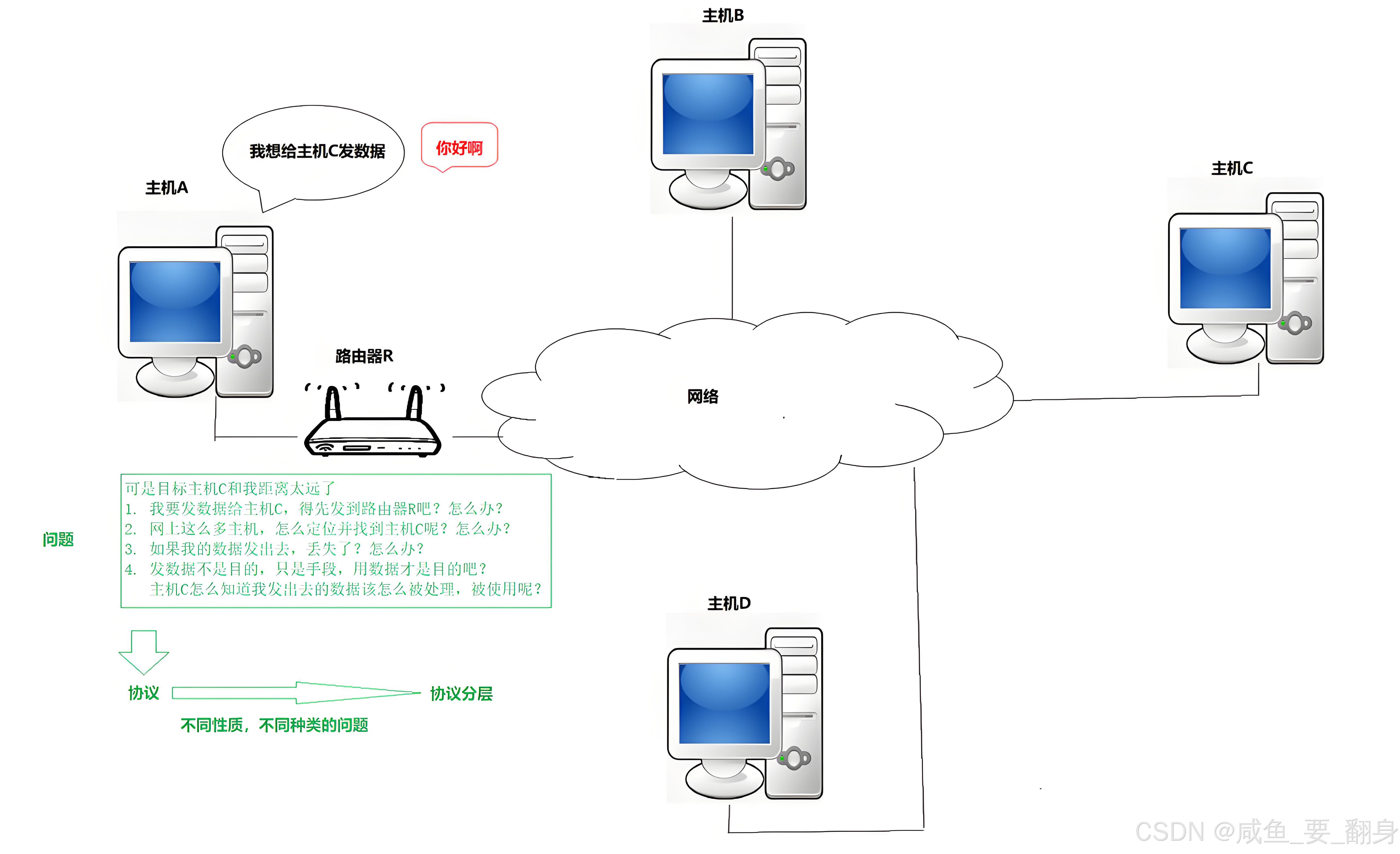

图片通过一个简单的通信场景(主机A想给主机C发送消息“你好啊”),引出了远距离网络通信中必须解决的几个根本性问题,并由此引出“协议”和“协议分层”的概念。

其讲解的核心知识可以概括为以下几点:

1、远距离通信的核心挑战

当通信双方(如主机A和主机C)距离很远,不能直接相连时,数据必须通过网络(如路由器R)进行中转。这带来了单机通信所没有的一系列复杂问题。

2、网络通信必须解决的四大基本问题

-

路径问题 (Addressing & Routing):“网上这么多主机,怎么定位并找到主机C呢?” - 这对应的是网络层的核心任务,即通过IP地址等寻址机制,为数据包选择最佳路径。

-

可靠性问题 (Reliability):“如果我的数据发出去,丢失了?怎么办?” - 这对应的是传输层(如TCP协议)的核心任务,即通过确认、重传等机制确保数据可靠、无误地送达。

-

操作问题 (Operation):“主机C怎么知道我发出去的数据该怎么被处理、被使用呢?” - 这对应的是应用层协议的核心任务。双方必须约定好数据的格式和含义(例如,这是HTTP请求、还是DNS查询),接收方才知道如何解析和处理。

-

交付问题 (Delivery):“我要发数据给主机C,先发给路由器吧?” - 这涉及数据链路层和物理层,解决如何将数据帧从一个设备(如主机A)实际传输到下一个相邻设备(如路由器R)。

3、协议与协议分层的核心思想

-

协议 (Protocol):就是为了解决上述不同问题而制定的规则、约定或标准。它规定了通信双方如何交换数据以及如何解释数据。

-

协议分层 (Protocol Layering):因为网络通信问题非常复杂,所以采用了“分而治之”的策略。将一个大问题(实现通信)分解成多个小问题(寻址、可靠传输、应用交互等),每一层协议专门解决某一类特定性质的问题。下层为上层提供服务,上层使用下层的服务。

-

图片中“不同性质,不同种类的问题”和“协议分层”的标注,正是对这一核心思想的点睛之笔。

总结一下图片的核心逻辑:

距离远 → 通信变复杂 → 产生多种不同性质的问题 → 需要用专门的协议来解决每种问题 → 最终自然形成了分层处理的协议栈(如TCP/IP模型)。

这是一种非常经典和有效的讲解网络原理的方式,从实际问题出发,引出抽象概念,让学习者理解协议分层不是凭空设计出来的,而是为了解决实际需求自然演变出的最佳实践。

二、什么是 TCP/IP 协议?

-

TCP/IP 协议本质上是一套解决网络通信问题的方案集。(网络长距离通信)

-

这个定义非常精准。它剥离了所有复杂的技术细节,直指核心:协议的本质就是为了解决特定通信问题而制定的规则和方案的集合。

-

该协议能够分层设计,是因为网络通信中的问题本身具有层次化的特点。每一层负责处理不同层面的问题,从而共同构成一个完整、高效的通信系统。

协议的产生源于通信中出现的实际问题。TCP/IP协议栈不是一个凭空设计出来的抽象模型,而是一个针对“远距离通信”这一核心挑战所提出的、切实可行的分层解决方案。每一层协议都专门负责解决由距离延长而带来的一个特定方面的问题。

它成功地将复杂的协议概念归结为一个简单而强大的逻辑:距离变长 → 问题产生 → 解决方案(协议)出现。这是一种自底向上、从问题到答案的非常有助于理解的学习方式。

三、TCP/IP 协议与操作系统的关系(宏观实现)

从宏观角度看,TCP/IP 协议通常作为操作系统网络栈的核心部分实现。操作系统通过系统调用和内核模块为应用程序提供协议支持,实现对网络数据的封装、传输、接收与解析。

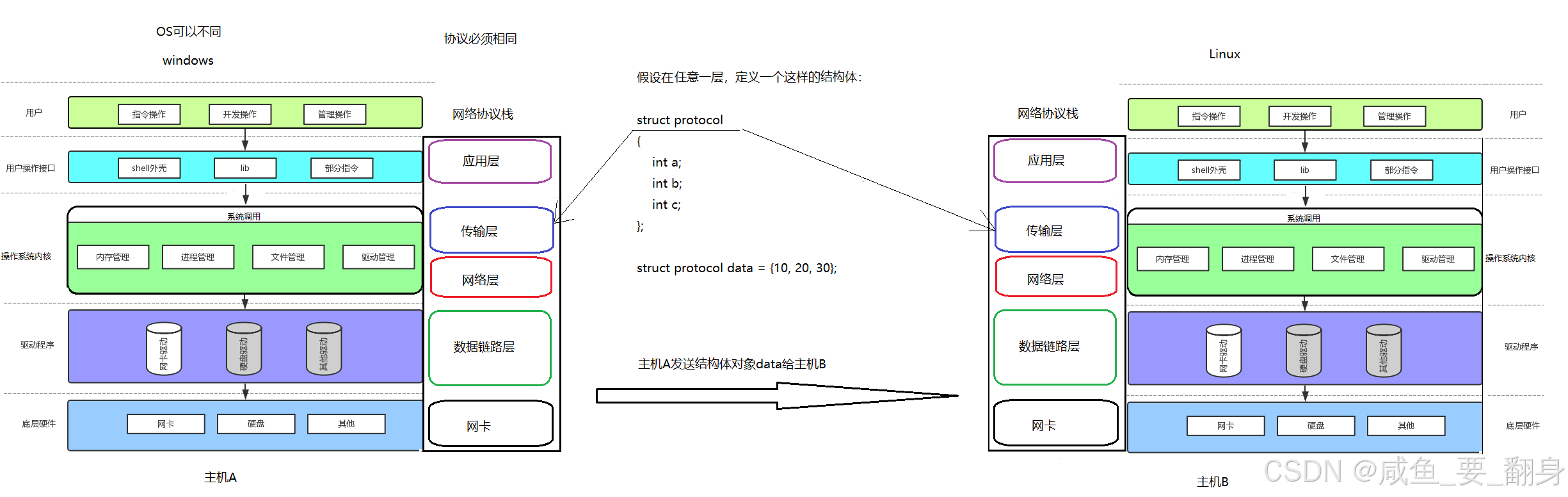

这张图片深入浅出地讲解了计算机网络中一个核心且基础的知识:网络协议栈的跨操作系统一致性。网络协议栈是操作系统内核的一部分!!!

从软件架构上看,协议栈的实现(尤其是TCP/IP协议栈)深深地嵌入在操作系统内核中。

-

性能要求:网络数据处理需要极高的速度。如果协议栈作为一个普通的用户程序运行,每次处理数据包都需要在“用户态”和“内核态”之间切换,这种开销是无法接受的。将其放在内核中,可以直接、高效地操作数据。

-

硬件管理:协议栈的底层(驱动、数据链路层)必须直接管理网卡硬件。而能直接操作硬件的,只有操作系统内核。

-

资源调度:协议栈需要申请内存、使用CPU时间、管理缓冲区等,所有这些资源都由操作系统统一调度和管理。

所以,图中把“Windows”和“网络协议栈”写在一起,是为了直观地表示 “在Windows操作系统内部,实现了一套网络协议栈”。Linux那边也是同理。过程如下:

-

用户(应用程序)产生数据。

-

数据进入操作系统(Windows/Linux内核)。

-

在内核中,数据依次穿过协议栈的每一层(应用层、传输层、网络层...)。

-

每一层都会对数据进行处理(添加报头、加密等)。

-

最终数据到达网卡,被发送到网络。

其核心主旨是:尽管不同的计算机可能使用不同的操作系统(如Windows和Linux),但它们之所以能够互相通信,是因为它们都遵循并实现了相同的、标准化的网络协议栈。

具体来说,图片通过左右分栏对比Windows和Linux,阐述了以下几个关键知识点:

1、网络协议栈的分层结构

图片清晰地展示了协议栈从底层硬件到用户应用的经典五层模型:

-

应用层:由用户或应用程序实现(如浏览器、微信)。

-

传输层:核心协议如TCP(负责可靠传输)。

-

网络层:核心协议如IP(负责寻址和路由)。

-

数据链路层:通常在驱动程序中实现。

-

物理层:对应网卡等底层硬件。

2、操作系统的角色与协议栈的实现位置

-

操作系统内核是协议栈实现的关键场所。它集成了传输层(TCP)和网络层(IP) 的核心功能。图中特别用文字强调:“无论OS再怎么不同,这部分大家必须遵守协议,必须一样。” 这是实现互联互通的技术基石。

-

数据链路层在驱动程序中实现,直接与网卡(底层硬件) 交互。

3、“求同存异”的通信哲学:

-

“异”:操作系统在用户接口、系统调用、驱动管理等方面可以各不相同,这是上层应用的自由(如图中的Shell、Lib等)。

-

“同”:在所有差异之下,对于网络通信至关重要的传输层和网络层协议,所有操作系统都必须进行一致的、标准的实现。这个“共同语言”确保了来自Windows的数据包能被Linux正确理解和回复,反之亦然。

用一个更清晰的比喻来解释

我们把电脑比作一个大型工厂:

-

操作系统 (OS) = 整个工厂的管理和运营系统

-

包括厂长办公室、财务部、人事部、仓库、生产线规划等等。

-

-

协议栈 = 工厂里的“物流发货部门”

-

这个部门有严格的分工:有人负责写发货单(应用层),有人负责打包、贴国内标签(传输层),有人负责写地址、决定走空运还是陆运(网络层),有人负责装车、贴本地货运站的标签(数据链路层),最后司机开车出厂(物理层)。

-

-

应用程序 = 工厂的客户销售部门

-

销售接到订单(用户点击网页),它不需要知道怎么发货,它只需要把订单(数据)交给“物流发货部门”(协议栈)就行了。

-

总结来说,生动地解释了:

全球互联网能够运作,不是靠统一所有电脑的操作系统,而是靠统一了它们之间“对话”的规则(协议)。Windows和Linux可以在表面上天差地别,但只要它们的“内核”遵循相同的TCP/IP协议族,就能无缝地融入同一个网络世界。

这既是计算机网络的基础知识,也体现了标准化和开放协议在信息技术发展中的巨大价值。

4、那么,究竟什么是协议?

尽管目前我们尚未深入某个具体协议,但已经可以尝试从本质上去理解它。操作系统源代码通常由 C/C++ 编写,其中大量使用了结构化的数据类型来定义通信格式。

请看以下示例:

假设主机 A 向主机 B 发送一段数据 data,其内容基于如下结构体定义:

struct protocol {

int a;

int b;

int c;

};问题:主机 B 能否正确识别 data,并准确提取出 a=10、b=20、c=30?

答案是肯定的。因为双方都使用了相同的结构体类型 struct protocol。也就是说,使用相同的代码实现协议、相同的数据类型,天然就形成了“共识”,从而能够识别对方发来的数据——这正是“协议”的含义。

5、对协议的朴素理解

所谓协议,就是通信双方共同约定的、结构化的数据类型。由于协议栈是分层的,每一层都有其对应的协议,同层协议保证了通信双方能够正确理解对方所发送的信息。

6、现实类比:网络购物与快递单

以网络购物为例,买家、卖家、快递公司之间也存在一种“协议”:

-

买家填写收货地址、商品信息;

-

卖家生成订单并打包;

-

快递公司根据面单信息进行分拣、运输和派送。

每一方都遵循共同的格式和流程(即“协议”),才能确保货物准确送达。 similarly,网络协议也是如此:每一层添加自己的“面单”,最终完成端到端的数据传输。

四、TCP/IP协议成功的原因及其设计哲学

关于“多种局域网通信标准 + 一种广域网通信标准” 和“底层技术” 说明:

在TCP/IP协议成为全球统一标准之前,世界上的网络是割裂的。存在着多种不同的、互不兼容的局域网(LAN)技术标准(如以太网Ethernet、令牌环Token Ring、FDDI等)和广域网(WAN)技术标准(如X.25、帧中继Frame Relay等)。

TCP/IP协议并没有试图取代这些五花八门的底层技术,而是采取了一种“包容”的策略。它将自己定位为一种更高层次的、统一的通信语言。

“多种局域网通信标准 + 一种广域网通信标准” 指的就是这些底层物理和数据链路层技术。它们是网络通信的物理基础。

“底层技术” 这个标签指明了这些标准所处的位置——它们对应于TCP/IP模型中的网络接口层(或OSI模型中的物理层和数据链路层)。

核心思想与深层含义:

TCP/IP协议的核心优势:包容性与开放性。

1、不替代,而包容

TCP/IP协议不关心底层网络用的是哪种技术。无论是通过以太网电缆、Wi-Fi无线、还是广域网专线传输,只要该网络能传输数据包,TCP/IP协议就能在上面运行。

2、实现互联互通的关键

正因为TCP/IP协议构建在这些不同的底层技术之上,它才成功地将一个个使用不同技术的、异构的网络连接了起来,形成了今天的互联网。它就像是一个“万能翻译官”,在各种方言(底层技术)之上,规定了一种通用的“世界语”(TCP/IP)。

3、分层架构的威力

这完美体现了网络分层的设计思想。下层(底层技术)负责差异化的、本地化的通信,而上层(IP层及以上)负责统一的、端到端的通信。IP协议通过一个统一的地址格式(IP地址)屏蔽了所有底层网络的差异。

举个例子来理解:

想象一下全球邮政系统:

-

多种局域网通信标准:就像各个国家内部有不同的邮件分拣方式和运输工具(有的用汽车,有的用自行车,有的用火车)。

-

一种广域网通信标准:就像国家之间通过飞机或轮船来运输邮件。

-

底层技术:这些所有的运输工具和国内分拣规则,就是“底层技术”。

-

TCP/IP协议:就像规定信封格式、邮政编码、地址写法的国际邮政公约。无论信件在中国是用火车运,还是在美国是用卡车运,只要大家遵守同样的信封格式和地址规则(TCP/IP),这封信就能最终送达收件人手中。

结论:

互联网的底层基础是多种多样的通信技术(局域网和广域网标准),而TCP/IP协议作为一套统一的上层协议,成功地整合了这些异构的底层技术,最终形成了全球统一的网络。 这是互联网能够取得成功的最重要原因之一。

1265

1265

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?