前言

在上一篇文章中我们体验了Glide-4.0的强大,以及更加简便的API,很多童鞋已经开始迁移了,那么接下来我们一起探索一下他的神奇之处:

首先我们来看一下4.0的基本用法:

GlideApp.with(this)

.load(R.raw.large_giphy_logo)

.into(giphyLogoView);

就这么简简单单的一句代码,其实Glide在背后帮我们做了成吨的事情。所以为了解开大家的好奇,一起来解析一下Glide-4.0源码。

准备

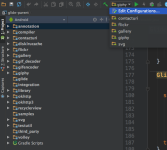

想要阅读源码那么久需要先下载源码,

GitHub地址:

https://github.com/bumptech/glide

我们这一篇是基于4.1.0讲解的,后续如果想查看这个版本的代码可以通过下面的链接:

https://github.com/bumptech/glide/tree/v4.1.1

剩下的应该不用说了吧,直接

git clone https://github.com/bumptech/glide.git

下载好源码之后我们可以看到里面有五个demo,我们可以运行一下看看效果,这里就不给大家挨着展示了。

到这里我们即将开启我们的源码之旅。

可能我们最大的疑惑就是glide为什么就用了简单的一句代码就可以实现图片的加载。

GlideApp.with(this).load(R.raw.large_giphy_logo).into(giphyLogoView);

首先,先说一下今天的解读思路:

Glide基本的加载步骤是三步那么我们就分别解读这三步with(),load(),into()到底是如何实现的,以及GlideApp是什么鬼?

今天这篇文章先讲述一下 GlideApp和 with()背后的故事。

GlideApp如何诞生?

1、 @GlideModule注解做了什么事情?

/**

*在编译时,为AppGlideModules和LibraryGlideModules提供注入。

*

*替换掉 AndroidManifest.xml 中value="GlideModule" 的 <meta-data /> 。

*这里需要注意后续需要用到<meta-data />这个标签,先记住此处

*/

@Target(ElementType.TYPE)

@Retention(RetentionPolicy.SOURCE)

public @interface GlideModule {

/**

*此处返回的name就是你在使用时的class name。

*

*eg:将GlideApp改为GlideAppX

*那么通过注解生成的类就是GlideAppX

*那么你使用时候就会是 GlideAppX.with(this)

*/

String glideName() default "GlideApp";

}

注视已经详细介绍了这个类的作用,后面我们来看一下生成的GlideApp。

2、GlideApp能做啥?

GlideApp这个类事通过上面的注解获得到的,是不容许被修改的,是Glide在应用中的入口,做一些初始化,获取图片存储路径之类的,非常简单,注释也非常清楚,就不详细叙述了。

此处省略中间代码,

public final class GlideApp {

private GlideApp() {

}

/**

* @see Glide#getPhotoCacheDir(Context)

*/

@Nullable

public static File getPhotoCacheDir(Context context) {

return Glide.getPhotoCacheDir(context);

}

...

... 省略

...

/**

* @see Glide#with(View)

*/

public static GlideRequests with(View view) {

return (GlideRequests) Glide.with(view);

}

}

那么到了这里我们已经知道了GlideAPP是如何诞生的以及GlideApp都有哪些方法。

接下来我们就详细看一下AppGlideModule做什么了,为啥要继承AppGlideModule?

3.为什么继承AppGlideModule?

我们先来看一下***AppGlideModule***的API

本文深入解析Glide 4.0源码,探讨GlideApp的生成原理,@GlideModule注解的作用,以及with()方法的工作流程。文章介绍了Glide通过注解生成GlideApp,使用support-v4包的原因,以及为何通过隐藏Fragment管理生命周期。

本文深入解析Glide 4.0源码,探讨GlideApp的生成原理,@GlideModule注解的作用,以及with()方法的工作流程。文章介绍了Glide通过注解生成GlideApp,使用support-v4包的原因,以及为何通过隐藏Fragment管理生命周期。

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

1796

1796

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?